工事経過 | 松井郁夫建築設計事務所「木組の家づくり」 - Part 5

2024年07月20日 Sat

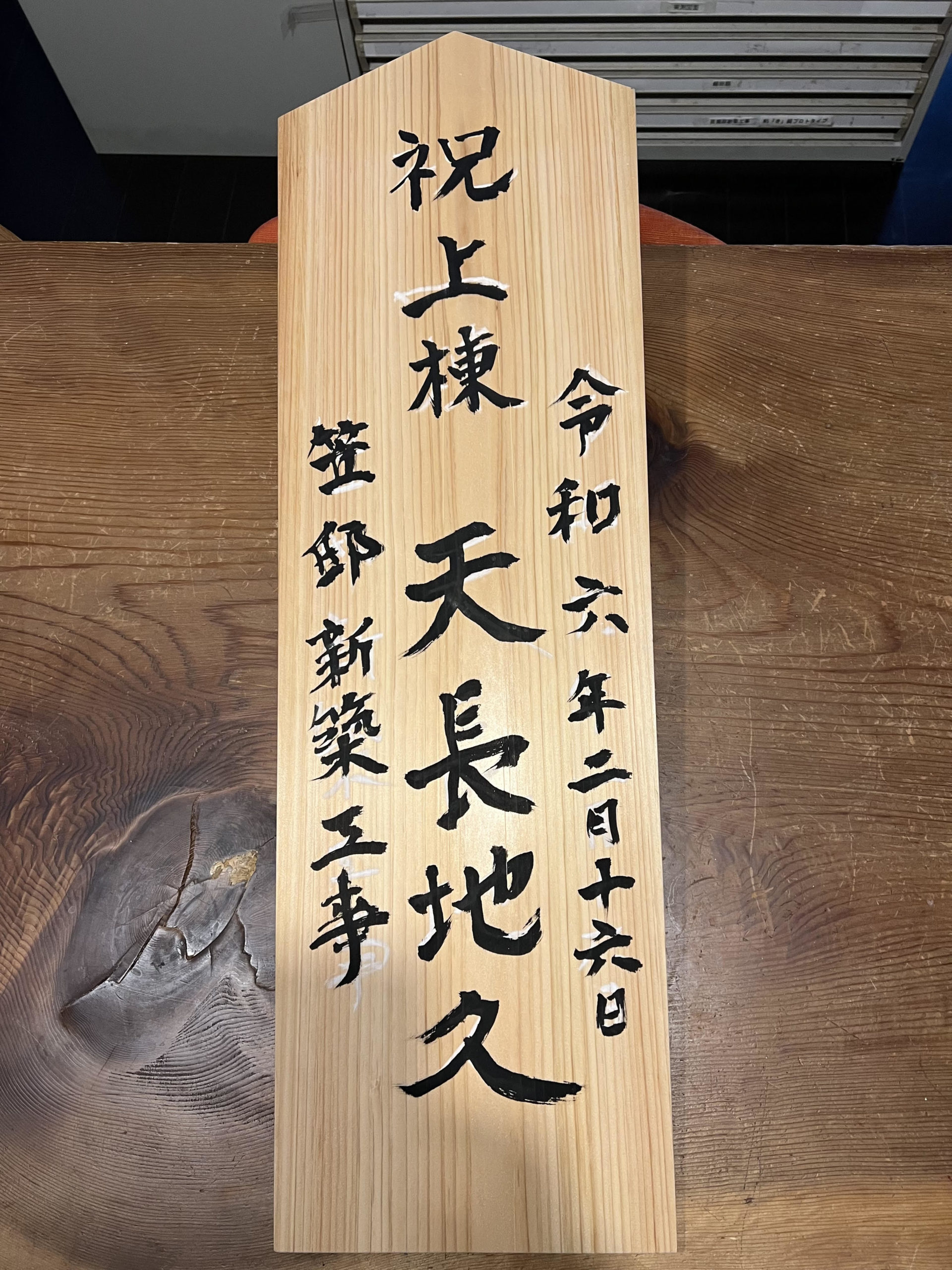

「浜松・木組の家」内覧会のお知らせ

設計を進めてまいりました「浜松の木組の家」が完成間近となりました。

建主さんは3年前に松井事務所の主催する「木組みのデザインゼミナール」に通われて、自宅を建て替えるなら「木組」と決めていたそうです。

このたびは、ご厚意で「内覧会」を実施させていただきます。

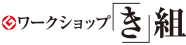

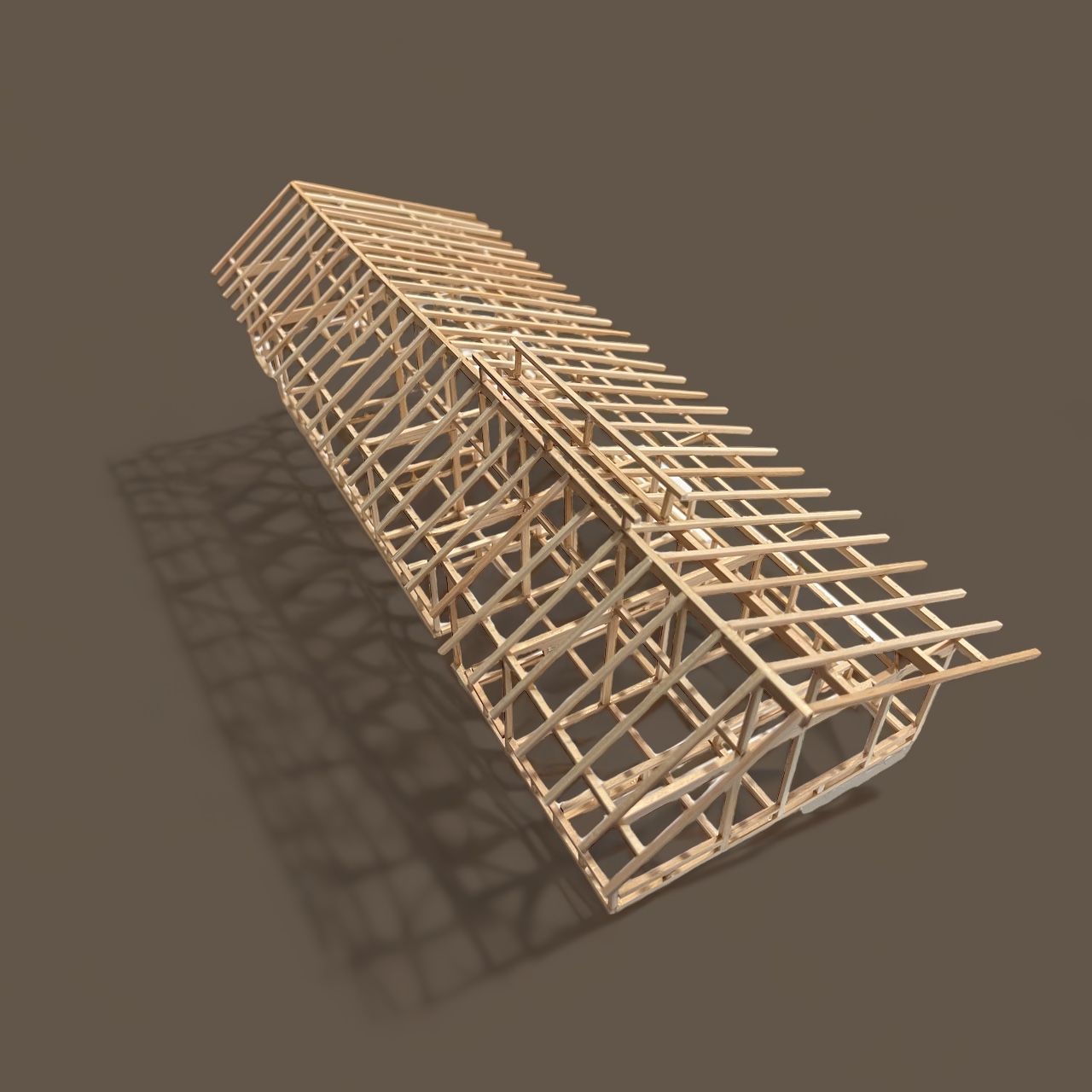

日本古来の「貫」や「足固め」を使った「減衰設計」による「耐震性能」を実施し、夏は涼しく冬暖かい「床下エアコン」による「温熱性能」の良い家です。

地震の力を受け流す「柔軟」で「粘り強い」構造は、「折置組」という金物を使わず木と木を組み上げた「継手・仕口」のチカラです。

静岡県の住宅の審査は日本でも有数の厳しさでしたが、この後完了検査を終えれば、お引渡しとなります。

ガランドウの「架構」は生活の変化に対応する仕組みです。

地元の天竜杉を使い「伝統構法」を実践する大工集団「木ごころ工房」の松村寛生棟梁の手づくりです。

この機会に、無垢の木の「自然素材」に包まれた「豊かな空間」をご体感ください。

「内覧会」のお申し込みは、メールもしくはFAXにて受け付けております。申し込まれた方に地図をお送りします。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

松井郁夫・拝

2024年07月15日 Mon

夏休みの営業について

国産材の「木組の家」と「古民家再生」を実践している松井郁夫建築設計事務所です。

2024年の夏休みは8月14日から18日までいただきます。

休み中もメールは届きますのでご連絡ください。

「大宮の平屋」2024年9月着工予定

2024年07月15日 Mon

「住宅貧乏物語」

今回は松井郁夫事務所の家づくりに対する「使命感」について書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いま、わたしたちの周りに建っている住宅は、美しい家といえるのでしょうか?

残念ながら「美の規定」のない現行の「建築基準法」に従っているだけでは建物も町並みも美しくはなりません。

むしろ基準法の第一条「目的」には「最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り…」とありますから「最低の基準」で建てられた貧相な建物が並んでいると言っても過言ではありません。

Version 1.0.0

学生の頃読んだ「住宅貧乏物語」早川和男(1979年岩波書店)は基本的人権である生存基盤や都市環境の整備が欧米に比べて大きく劣っていることを指摘した衝撃の書でした。

日本は第二次大戦後に焼け野原になった国土の復興を急ぐため、そのほとんどが「チープ」な安物の住宅です。屋根や外壁は波板鉄板、木材不足から柱は4寸に満たない3寸5分の細い柱。「胴差」までも3寸5分の細さで肝心の接合部は、羽子板ボルトのみ。雨露がしのげれば良い程度の「バラック」同然の建物であったのです。ここに戦後から続く庶民の住宅の「貧乏物語」が始まります。

そこで昭和25年の建築基準法制定時には戦後「バラック」の一掃を目指し、ボトムアップ(底上げ政策)を図ることとして、もともと日本にあった「在来」の工法が法制化されたのだといいます。

建築基準法制定時を知る故・内田祥哉先生から生前の「日本建築セミナー」で伺った話では、当時の内務省では「庶民の家は金物で縛ればよい」「文化財には伝統的な【継手・仕口】を使えば良い」という気分であったといいます。

なんとも悲しい話ですが、それでも市井の大工職人たちはそれには納得できず、自分たちのプライドにかけても【継手・仕口】の技術を口伝で伝承してきました。

しかし高度成長期に入ると、国の「持ち家政策」に押されて「住宅メーカー」が現れ、木造住宅にもさまざまな新工法が開発されて、ますます混乱を極めていきました。そんな背景の中、現在、戦後の建物を建て替えもしくは改修する時期を迎えてしまったのです。戦後の復興住宅である貧相な家を改修せざるを得ないという不幸な時代を迎えたのです。

わたくしは大学進学で上京した時、あまりにも東京の住宅事情が貧相で驚きました。建物は弱々しくて汚く、町並みは「おもちゃ箱」をひっくり返したように混乱していました。

歴史的な町並みの残る美しい城下町に生まれ育ったわたくしにとっては、伝統の蓄積の希薄な都市はまさにコンクリートジャングルで貧相な家が建ち並ぶカオスでした。

そんな問題意識を抱えて、大学はデザイン科に席を置き建築科ではありませんでしたが、建築の研究室に出入りして「町並み保存運動」にのめり込みました。

全国の美しい歴史的な町並みを回るうちに、一軒でも歴史的な民家を残さなければならないという「使命感」に燃えました。修了後には都市計画事務所に入りまちづくりを学び、その後に大工棟梁の門を叩いて伝統の「木組」を学ぶ道を選びました。

そこで「古民家」や「伝統家屋」の美しさと優れた環境適応性を知りました。

伝統的な古民家ならば、立派な柱や梁も残っていて「継手・仕口」を外すことで改修や再生は容易にできます。

もともと「伝統構法」とは「再生機構」を持っていたのです。組んでは外すことができる「木組」の技術がそのことを可能にしています。

ですから新築の家は「いつか古民家になる」ような丈夫で長く使える快適な家を目指して「むかしといまをみらいにつなぐ」ことをテーゼに「木組の家」づくりを実践しています。

さらに2003年に始めた「木組のデザインゼミナール」は「木組の家」の設計や「古民家再生」の要請に応えるための実践と、技術者を育成する場として20年間活動しています。

これからも国産材による手仕事の家づくりを進めてゆくことがわたくしの「使命」だと考えています。どうぞご期待ください。

2024年06月30日 Sun

吉村イズム

住まいの設計は長く愛されて飽きることのないデザインが大切だと考えている松井郁夫です。

今回は尊敬する建築家「吉村順三」のデザインについて考えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

設計者の間では「吉村イズム」という言葉が知られています。

「吉村順三」の設計理念を受け継いだデザインという意味です。

「吉村順三」は1908年日本橋に生まれて戦前戦後とアメリカのモダニズムを日本の建築に取り込み、日本の感性や思想を反映した設計で多くの後進に影響を与えた建築家で東京藝術大学の名誉教授です。

代表作に軽井沢の山荘がありますが、先生の別荘でもあります。

生前お会いしたことはありませんが、母校の建築学部の人たちはその「吉村イズム」を色濃く引き継いでいます。故・宮脇檀さんや伊礼智さんなど…。

私は工業デザイン専攻で建築の授業は受けていませんでしたが、最初に住宅の設計を依頼された折には「吉村順三」の写真集や全集を参考にしました。

なんとか「吉村イズム」に近づこうとしたのだと思います。

吉村先生の設計は、一見さりげないデザインや間取りで普通に見えます。形を真似ることもさほど困難に見えないのですが、実は洗練されたディテールや深い思考の裏付けがあるので気軽に追従すると火傷をします。

「聖的領域」といいますか、「通俗」を乗り越えなければいけないレベルの高い壁があって近づくことができないのです。

真似だけではどうにも俗っぽくなるのです。これみよがしではなく、さり気なく、日々の暮らしの中に美しさを実現する住まいの設計に憧れます。

藝大の教えの中にはその「吉村イズム」は脈脈と生きている気がします。我が恩師の曰く「立ち振舞を美しくすることがデザインだ」などなど…。

自分自身の設計でその「俗と聖」の違いを思い知らされる毎日です。雲の上からより深い思考とディテールを精進せよと言われているような気がします。

2024年06月20日 Thu

都内だからこそ選びたい、木組の家と木の魅力

皆さん、こんにちは。松井郁夫建築設計事務所のスタッフです。

これから家づくりを考え初めたい方へ向けた、

スタッフブログを不定期連載でお送りいたします。

今日のテーマは『都内に住まうからこそ選びたい、木組の家づくり』。

自然と触れ合うことの出来る環境で子育てをしたい方、

木の香りや質感を身近に感じられる家づくりをしたい方、

そんな想いを持つ、都内に住まうファミリー層の皆さまにぴったりな、木の家づくりのススメを

ご紹介します。

【はじめに:木の家の魅力とは?】

木の家には、多くの魅力があります。

パッと思いつくのが、漠然とした自然素材が持つ癒し効果ではないでしょうか。

実は『木』には科学的にも証明されている、たくさんの性能が備わっているんです。

・リラックスできる香り

木の香りにはリラックス効果があり、

日々のストレスを軽減してくれます。

森の中で深呼吸をした時に、

清々しさや爽快感を得たことがある人は

多いのではないでしょうか。

これは、木から放出されるフィトンチッド

という揮発性の物質によるものです。

フィトンチッドに含まれる種類や量は

樹種によって異なるため、

それぞれの樹種によって特有の香りが

生まれるのです。特にスギの香りは、

血圧を低下させたり、怒りや緊張などを

緩和させたりする効果があるとされています。

・室内の湿度を快適する調湿効果

木には室内の湿度を適切に保ってくれる、調湿効果があります。

具体的には、湿度が高い時には湿気を吸収し、乾燥時には湿気を放出します。

そうする事により、湿度に応じた除湿・加湿の2つの働きをするため、室内を一年中快適な湿度に保つことができます。木材の調湿効果により湿度が適度に保たれることで、カビやダニの発生を抑制したり、健康に良い影響を与えたり、エアコンや加湿器、除湿機の使用頻度を減らすことができ、省エネルギーにもつながります。

無垢材の家と非無垢材の家で睡眠中の湿度の変化を調べた実験では、非無垢材の家では時間が経つほど湿度が上昇しましたが、無垢材の家では湿度が低く保たれました。その平均湿度の差は10%もありました。

通常、寝ている状態では人の呼気や発汗等により時間とともに湿度が上昇しますが、調湿効果に

より上昇が抑えられたと考えられます。

・やさしい飴色・木目の模様など視覚的効果

木の自然な色合いや質感は、視覚的にも温かみや落ち着きを感じさせ、心を和ませます。

これは木が自然素材であるため、人間の心理にリラックス効果をもたらすことや、暖色が基調になっているためです。木材は金属やコンクリートに比べて紫外線をほとんど反射しないので、目に対して刺激が少ないことも特徴です。

さらに、木材の細胞にある微細な凹凸によって、独特の光沢を生み出し、味わいをつくりだして

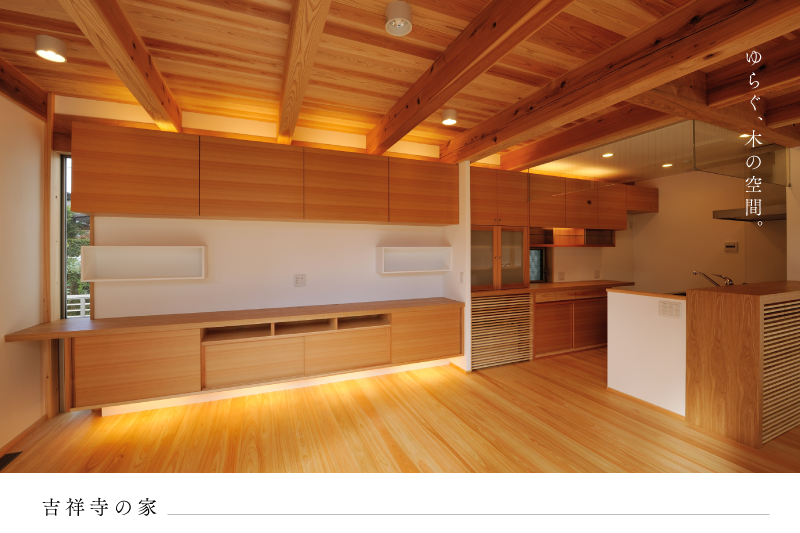

います。また、木が与える心地よさは、木目が「1/fゆらぎ」効果を持つことも一因であると考えられます。

木目は同じ方向に並びながらも間隔に均一性はなく、どこかゆらいでいるように見えます。この絶妙な不規則性が視覚的に温もり感を感じさせ、癒しやリラックス効果をもたらします。

このゆらぎ効果は自然界にも数多く存在し、波の音やろうそくの炎、小川のせせらぎなどにもその効果があるといわれています。

都市の喧騒から離れてリラックスできる木の空間。

それが自宅だったなら、毎日の帰宅が楽しみになるというものです。

そして「木組」は伝統構法を扱った家づくり。

材木を『刻む』職人の手仕事によって、つくられます。古くから伝わる日本の伝統構法が、家の佇まいに重厚感をもたらします。都心だからこそ、自然を感じられることへの魅力、かつ伝統構法がもたらす木組の家の良さが一層光り、絵に映えるような家づくりができると思います。

【木組(木組み)の家を選ぶ理由】

【耐震性】木組によってしなやかな強さを持つ

木組(木組み)は、

日本の伝統構法であり、材木を『刻む』

職人の手仕事によってつくられます。

木組は、木と木が組み合わさることで、

地震などの強い力が外部からかかったときでも、

受け流すしなやかな強さを持ちます。

日本は島国ゆえ、地震大国と呼ばれます。

その日本において、古くから伝わり現代まで

継承されてきた伝統構法の木組であるからこそ、

耐震性に優れた家づくりができるのです。

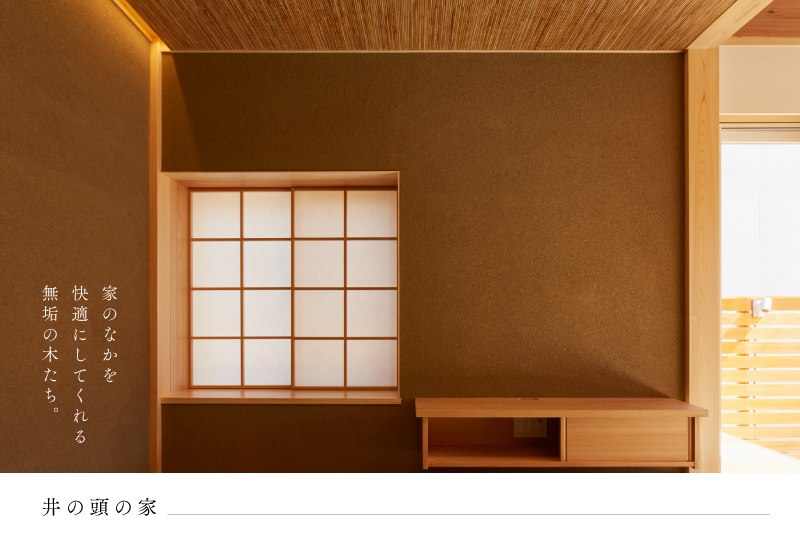

【美しい構造】木の美しさをシンプルに最大限魅せる

木組の家の魅力一つ。それは「素材を活かしたシンプルな美しさ」にあります。

無駄を省いた設計(デザイン)は、木の本来の美しさを最大限に引き出します。

柱を見せる真壁造りは、色や木目の美しさが家全体に温かみをもたらし、家族の暮らしを豊かにしてくれます。

【長く住まう家づくり】人生100年時代、人ともに老いていく家

医療の目覚ましい進歩によって、現代は人生100年時代と呼ばれるようになりました。

木組の家も、長く住まい、人と共に老いていくことを見据えた家づくりをおこなっています。

人と共に長い時間を生き、そしていずれは古民家になる家。一世代で終わってしまわないからこ

そ、木組の家を選ぶ意味と価値もあるのだと思います。

【おわりに 】

都内に住みながらも、自然を感じることができる木組の家づくり。

木の持つ香りや調湿効果、そしてその美しさを最大限に引き出した家は、毎日の暮らしをきっと豊かにしてくれるでしょう。

松井郁夫建築設計事務所では、伝統的な構法木組の家づくりのお手伝いをいたします。

資料請求や見学会のご案内も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2024年06月19日 Wed

「日本を住む」ということ

毎回の設計依頼に繰り返し悩んでしまう松井郁夫です。

今日のお話は先日のテーマである「これからの木の家」について想うところを描きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

不惑を過ぎた身でありながら、設計依頼がきたときは毎回「住む」って何だろうと惑います。

ご依頼に見える方はそれぞれに「住まい」について想いがあり、夢を語ってくれますから、設計者はその夢の実現のために奔走します。

暮らしやすい間取りをどう実現するか、家族構成と要望をお聞きし、家族団欒の空間を考え、敷地を読み込み、災害に強い構造を考え、素材を活かすことや美しい仕上げを心がけます。

豊かな暮らしを実現するためには「自然素材」に包まれた家が良いでしょう。さらに快適に暮らすには設備にも気を配ります。

そして何よりも「日本を住む」ということを考えることです。

日本ほど「自然災害」の多い国はありません。「地震」「台風」はもちろん最近では異常気象で「豪雨」も頻繁に日本列島を襲います。

地球沸騰化の時代「脱炭素」は当たり前です。そのために省エネルギーを実践すべく木の家でも「断熱気密」は必須となりました。

また日本の伝統構法である「木組」も大切にしてさまざまな「災害」を凌ぐ家を造らなければなりません。

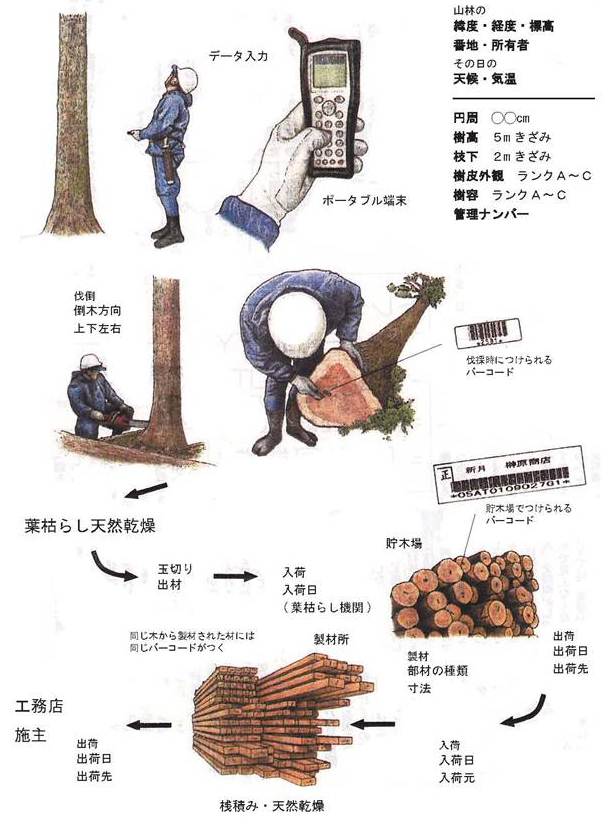

「山を守り、職人技術を継承すること」も課題です。

「造り手」である設計者や職人には将来を見越した発想と実践が求められます。

昨今の物価の高騰や人手不足という現実の中でどう夢を実現してゆくか実力が試されます。

今日あたらしい「住まい手」の方がこれからお見えになります。まずはじっくりとお話をお聞きしたいと思います。

2024年06月11日 Tue

卒業論文のテーマに「松井郁夫の仕事」が取り上げられました

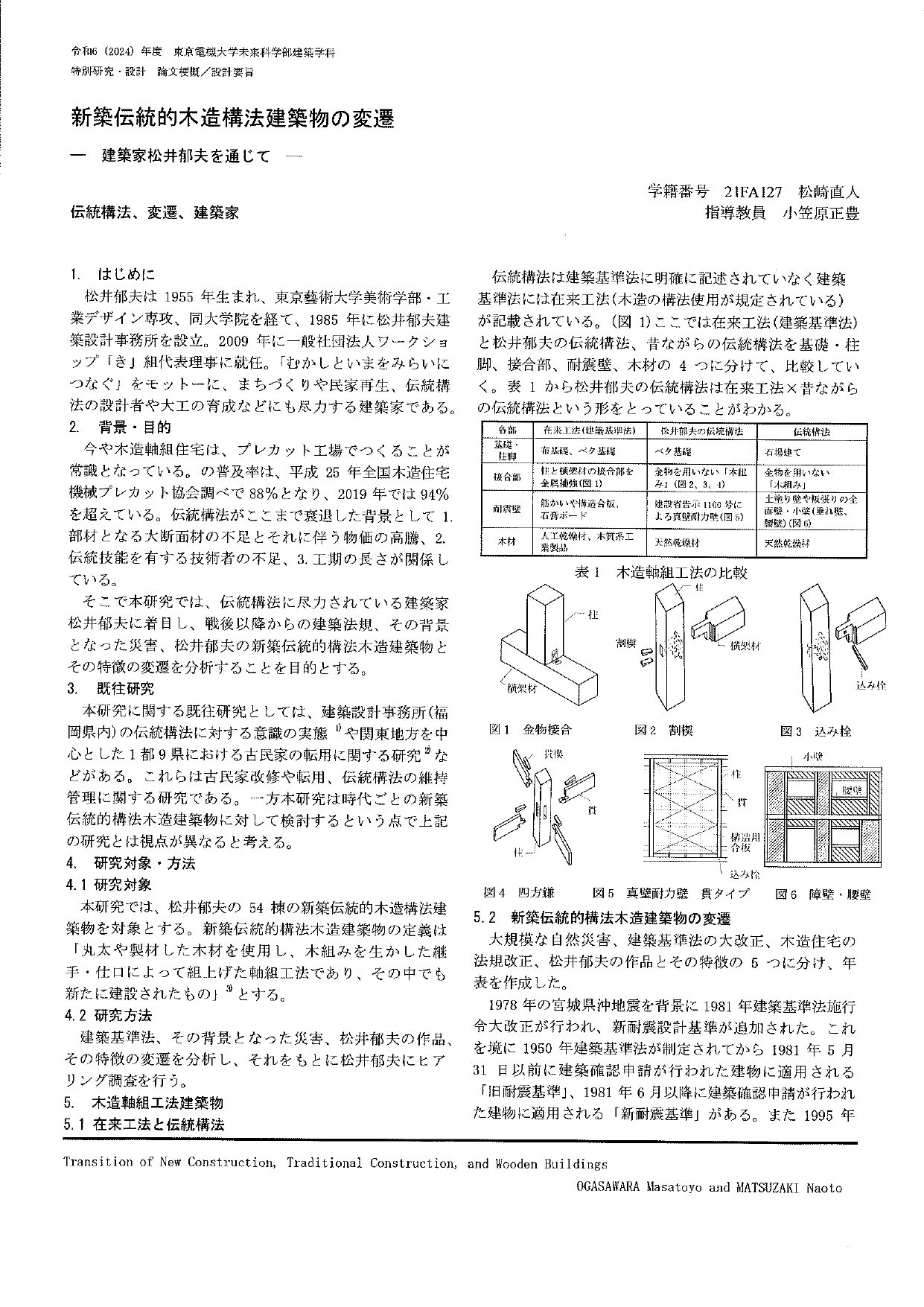

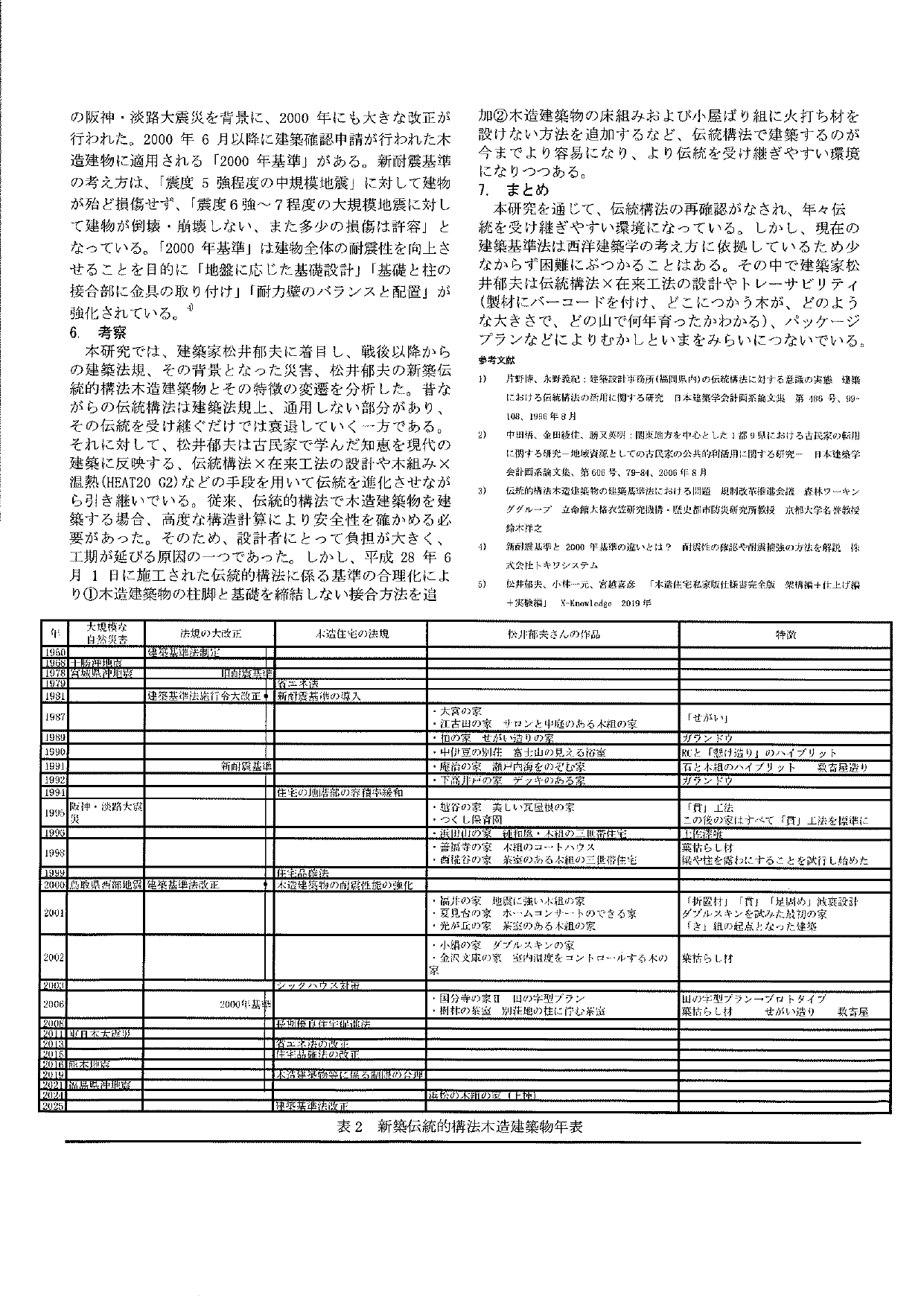

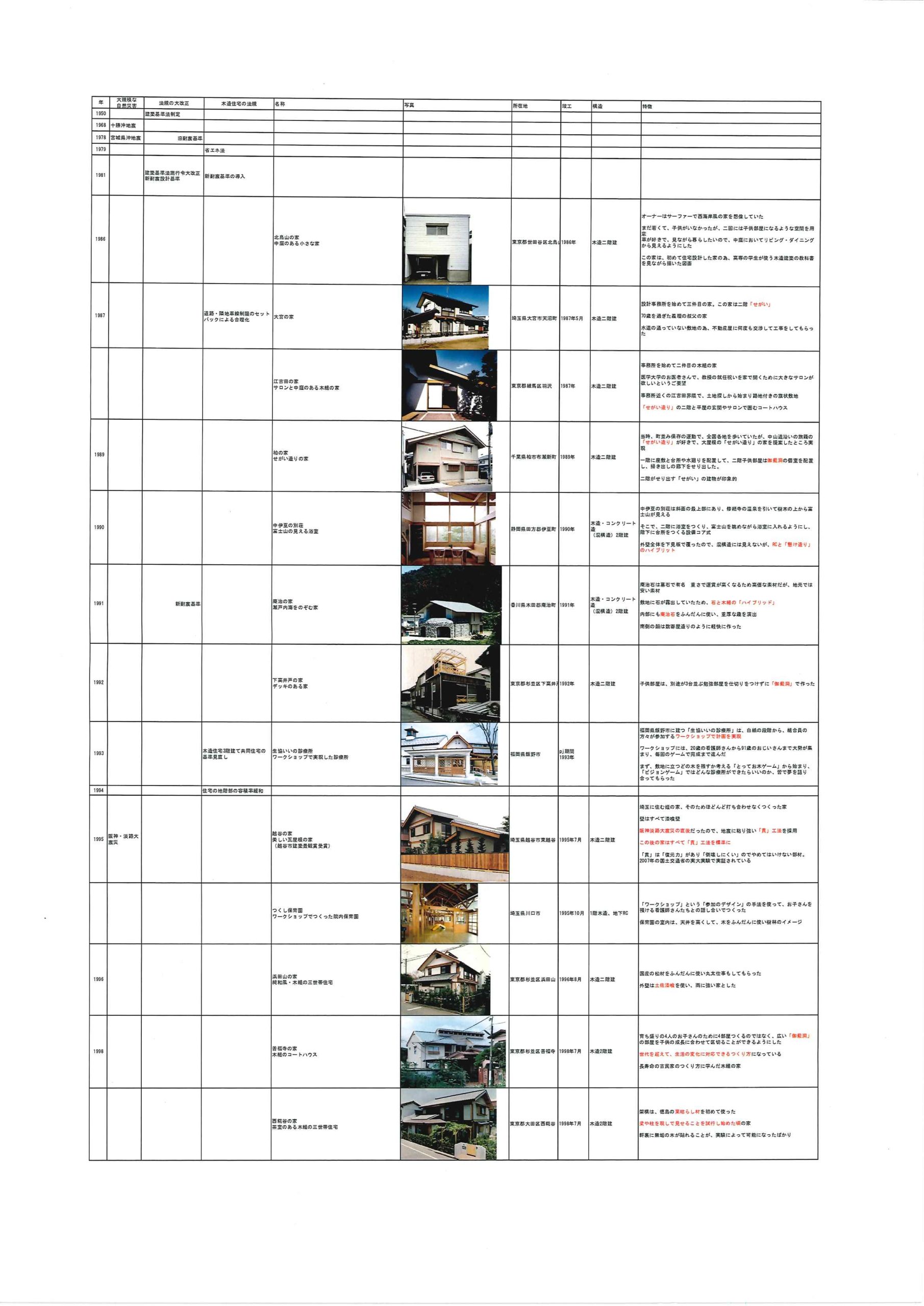

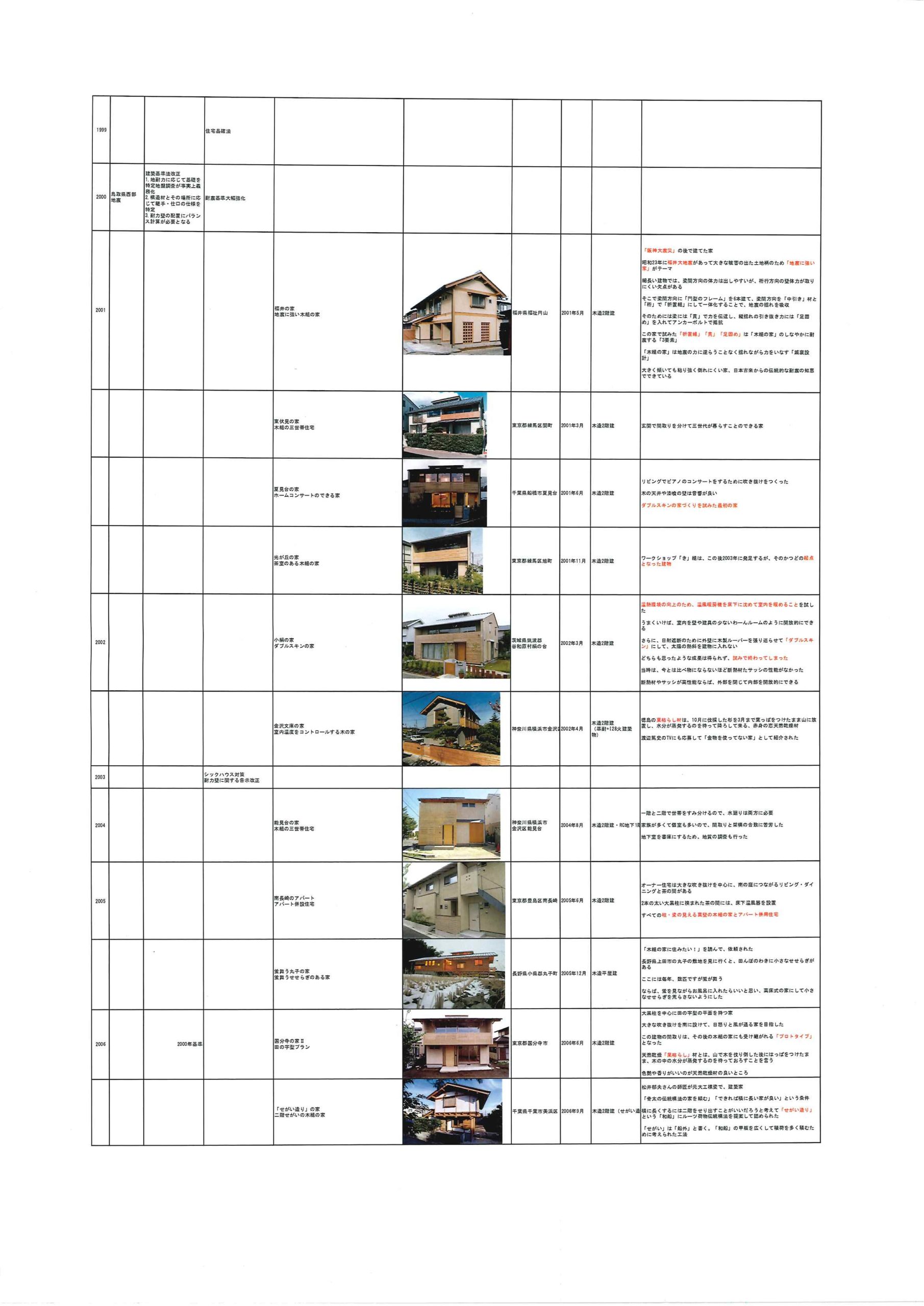

学部論文に取り上げてくれたのは、電機大学の4年生松崎直人さん(21)、指導教員は以前木組の講習会に通ってくださった小笠原正豊さんです。

伝統構法に興味を持って調べていてたら松井事務所のHPにたどり着いたようです。

若い人が伝統構法に興味を見ってくれたことがうれしいです。

かなり深く調べてあって驚きました。自分のことをこんなに客観的に見ることができるのはありがたいことです。

お時間のある方はご一読ください。うれしいことが書いてあります。

2024年06月06日 Thu

いま求められる「木の住まい」の意見募集

物価の上昇による資材の高騰や担い手の減少による職人不足など、最近の住まいづくりの実情は決して明るくありません。

現状の社会問題を解決しながら前に進めることを信条にしてきた松井事務所では、「山に植林費用を還す」取り組みや「職人や設計者の育成」にも積極的に取り組んできました。「山」と「住まい手」をつなぐ協働の仕組み「ワークショップき組」は2003年にグッドデザイン賞をいただきました。美しく丈夫な住まいづくりを目指して日々努力を重ねております。

職人や設計者に向けた「木の家づくり」の実践講座「木組みのデザインゼミナール」も20年間続けて今期で21年目になります。これまでに全国で延べ240名の受講生を世に送りました。活動は継続できており受講生も毎年熱心な実務者に支えられております。

そこで20年を節目に今後の「木の家づくり」の活動についてみなさんから意見を募りたいと思います。これまでに受講生はもちろんこれから「木の家づくり」を実践したいと考えている実務者のみなさんや学生さんにも広く声を集められたら幸いです。

「いま求められる【木の住まい】の条件」にできるだけ多くのみなさんのご意見を頂けないでしょうか?

これからの日本家づくりをご一緒しませんか?

採用者には拙著を差し上げます。松井事務所のHPのお問い合わせコーナーにどうぞふるって応募してください。

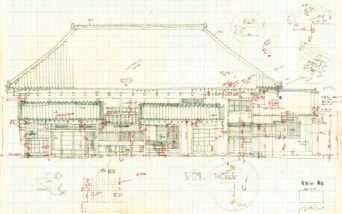

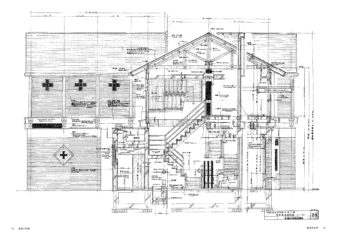

実測立面図

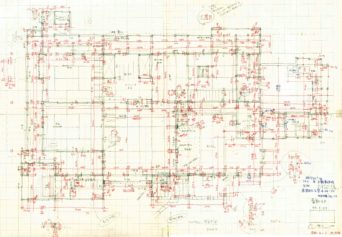

実測平面図

2024年05月29日 Wed

「継手・仕口」のこと

現在進行している「天橋立の平屋」について工務店との打ち合わせで質問されたことに答えているうちに「時代が変わった」と感じてしまったので、今回は「大工と継手・仕口」の話です。

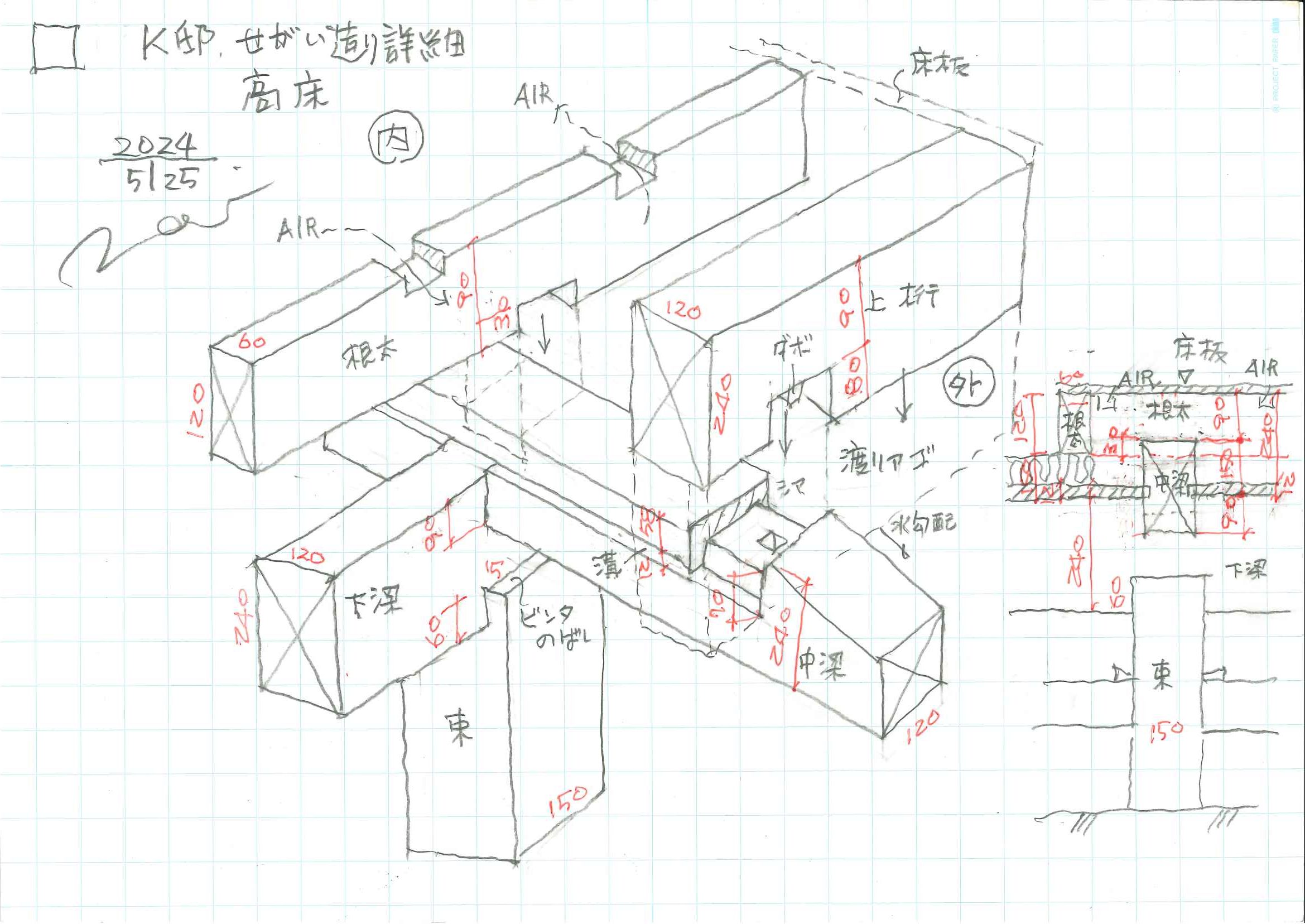

「天橋立の平屋」は「木組の家」に住みたいと望んでいる御夫婦が日本中の木組を実践している設計者を回って最後に松井事務所にたどり着いたのです。海に近い低地であったことから、高床式の「せがい造り」の平屋になりました。設計を終えて見積もりも承認され、いよいよ刻みに入る段階にこぎつけました。

平屋は単純なのですが、大変難しい床下の架構で梁組が大変です。何社かの工務店は見積もりを見送ってしまったので、熱心な工務店と最後まで打ち合わせを重ねてきました。

工務店さんが施工図を描いてくれたので、こちらも梁算段のスケッチをして提出したところ「若い大工に継手・仕口の寸法を教えてくれないか」と依頼されました。

僕たちが設計を始めた頃は大工仕事のほとんどは現場でベテランの大工さんから教わりましたが「時代は変わりました」

設計者が「継手・仕口」を考え寸法まで指示する時代になったのです!

さいわい私は大工棟梁のもとで設計を教わっていたので、木材の加工についても詳しく説明ができますが、ちょっとお驚いたので話題にしました。

今やプレカット全盛の時代だから大工も「継手・仕口」のことは工場に任せっぱなしで加工を考えなくなったのでしょう。

そういえば現代の家はほとんどが「大壁」という「柱」や「梁」の見えないつくり方になっています。

本来、木造住宅は「軸組工法」と呼ばれ骨組を生かした「真壁」工法だったのです。しかしいまや流行りの設計者はすべて「大壁」になってしまい軸組を考えなくなりました。軸を考えないで好きなところに窓を開けて見えないところで「金物」を使えるからです。

そういう意味では「大壁=金物工法」は便利です。しかし地震の時は金物が木という母材を割ってしまい倒壊し易くなります。最近の地震被害はそのことを物語っているのですが、地震のたびに金物補強の規制が強くなっています。

むかしから「豆腐を針金で釣ってはいけない」と大工の世界では金物を使うことを戒めていたのですが…。

真壁の家づくりを実践すれば、日本の地震や台風にも耐える、高温多湿の気候風土に沿った快適な家ができるのですが…。

。

。

2024年05月28日 Tue

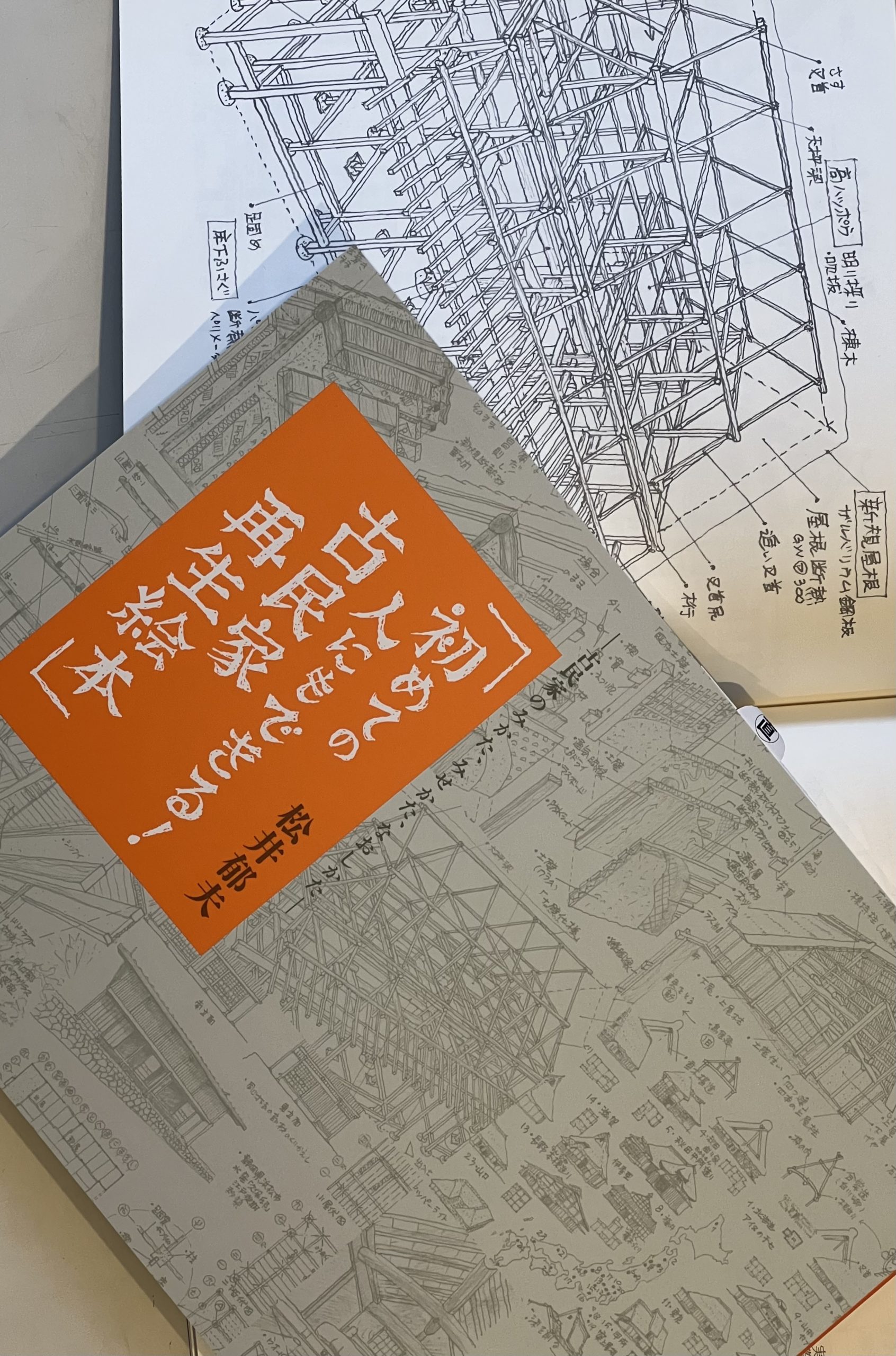

「古民家からはじまる日本の家」執筆中②

いままさに空前の古民家ブームです。

しかし「古民家」は定義もなく曖昧なままブームの中で埋もれてしまっていました。

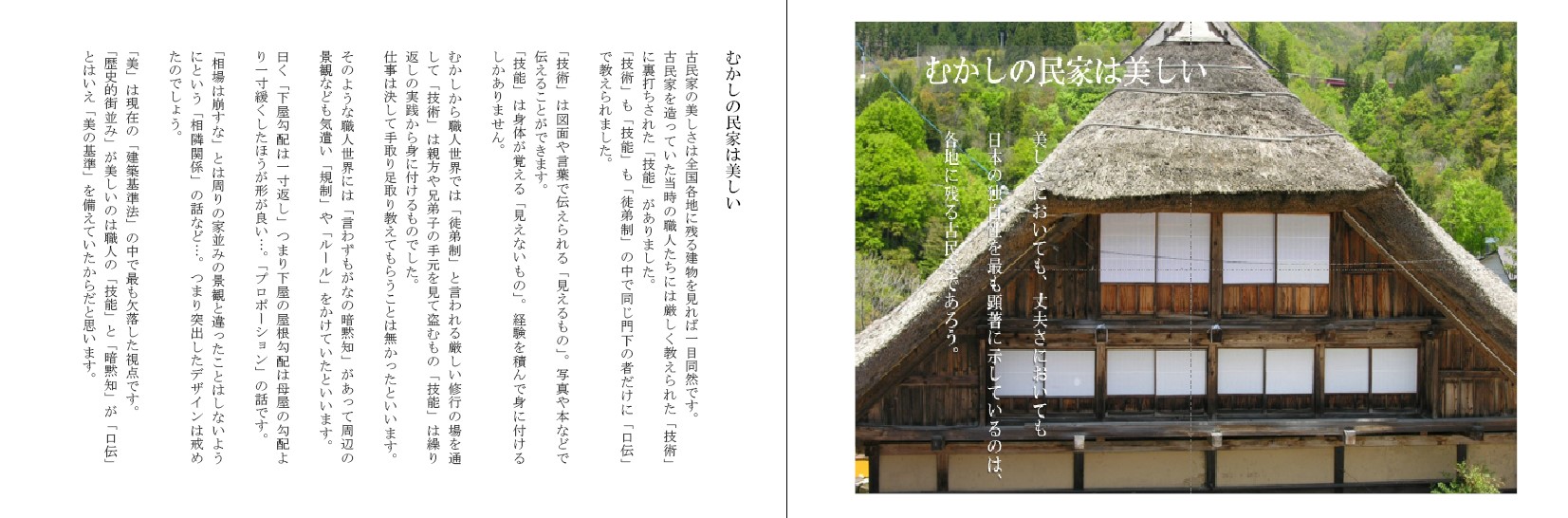

日本の住まいの原点は「古民家」を見れば明らかですが、各地に多くの民家が日常的に残っていたために歴史的評価も少なく、しばらく忘れられていました。

また、現代の建築教育は明治以来西欧の建築学を下敷きにしているので、古来から日本の大工棟梁たちが造ってきた「民家」は軽んじられてきたのです。

ところが昨今の「古民家ブーム」に乗って、再生・利活用が増えて、本来の日本の家づくりが見直されてきています。

原点である「古民家のつくり方」は木と木を組む「木組み」が基本です。

金物がなかった時代のつくり方という一面もありますが、日本の大工たちはあえて金物は避けていたようにおもいます。

いわく「豆腐を針金で釣ってはいけない」

なぜなら木という柔らかい母材は硬い金物に負けて、地震で揺らされると木の繊維を割って建物を壊してしまいかねないからです。

ところが最近では、地震が起きるたびに「金物」を補強に使うような規制がかかり、改修されています。耐震性能を伸ばすためにはそれでいいのでしょうか?

五重塔が金物を使わず、木と木を組み上げて揺れて力を逃がすように。民家も「強度」で地震や風に抵抗するのではなく、柳に風の「減衰」の理論がいいと思います。

現在、家づくりを古民家に学び紹介する本「古民家からはじまる日本の家」を執筆中です。

松井事務所が20年間主催してきた「木組のデッザインゼミナール」を単行本化しています。

この本を読めば、金物に頼らず開放的な木の家をつくることができます。ご期待ください。

2024年05月17日 Fri

「古民家から始まる日本の家」執筆中①

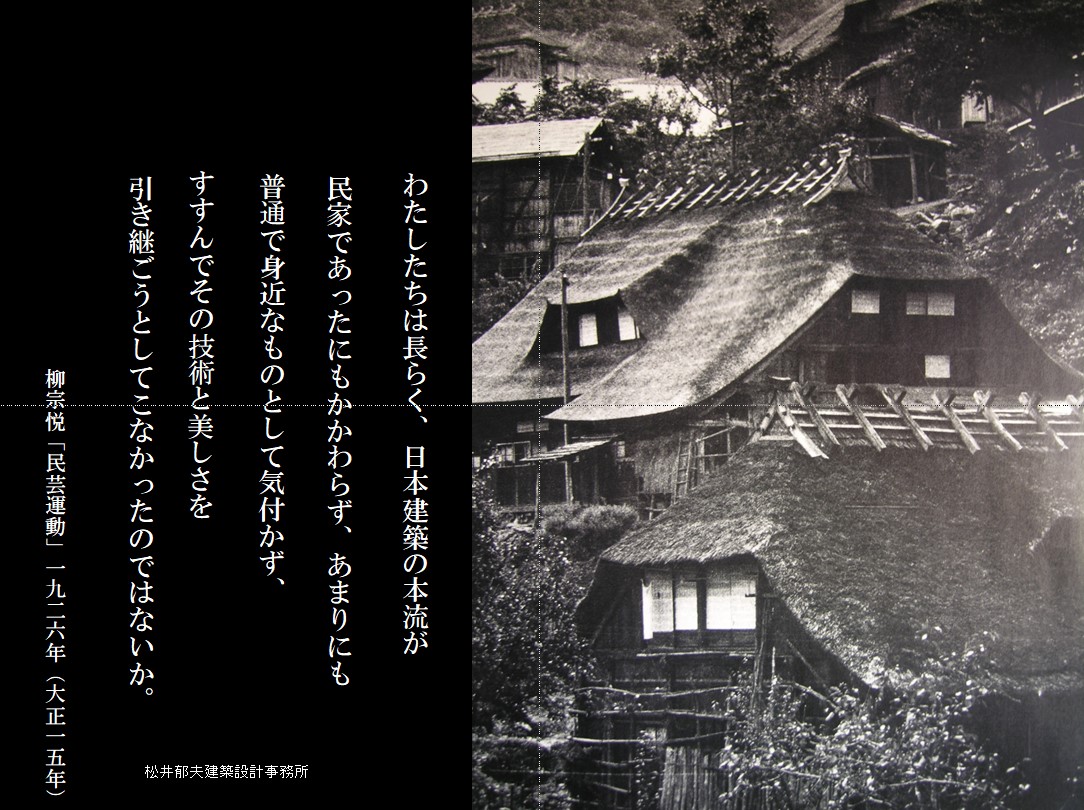

日本の家の原点は「古民家」を見れば一目瞭然です。

しかし残念ながら古い建物は身近にたくさんあるうえに「古民家」の正しい定義もなく埋もれてしまっています。

また、現代の建築教育は明治以来西欧の建築学を下敷きにしているので、日本の大工棟梁たちが造ってきた「民家」は軽んじられてきました。

ところが今、空前の「古民家ブーム」に乗って本来の日本の家づくりが見直されてきていると思います。

「古民家のつくり方」は木と木を組む「木組み」が基本です。金物がなかった時代のつくり方という一面もありますが、日本の大工たちはあえて金物は避けてきたようです。

いわく「豆腐を針金で釣ってはいけない」

何故なら木という柔らかい素材は硬い金物に負けて、地震で揺らされると建物を壊してしまいかねないからです。

ところが地震が起きるたびに「金物」を強化するような規制がかかります。でも本当にそうでしょうか?

五重塔は木を組んだだけで金物で固定されていません。揺れて力を逃がす「減衰」の理論です。

実は現在日本の古民家に学んだ家造りの本を企画しています。

松井事務所が21年間主催してきた「木組のデッザインゼミナール」の単行本化です。

ここではその一部を紹介します。まだ執筆中なのでごく一部ですがご覧ください。

2024年05月03日 Fri

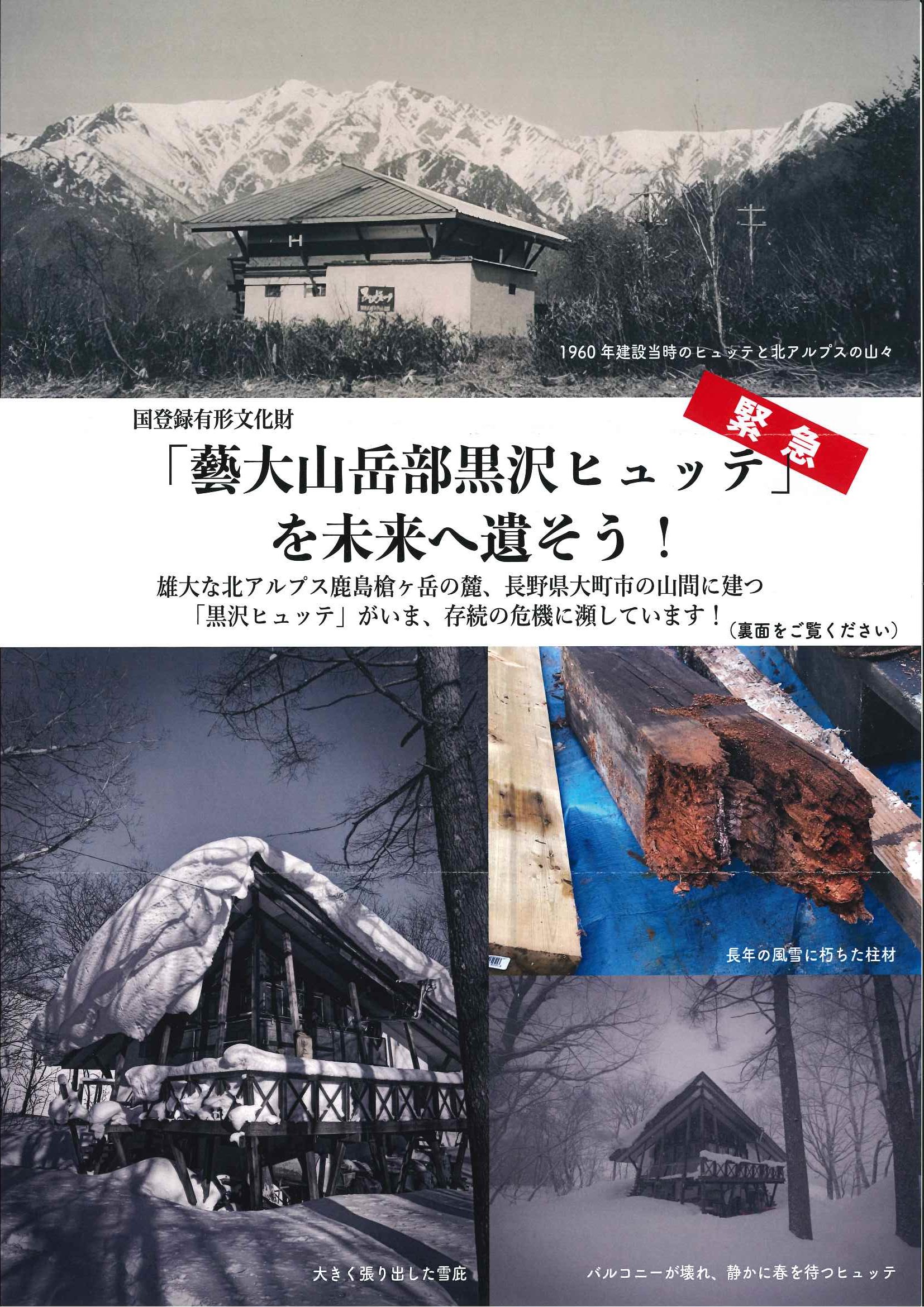

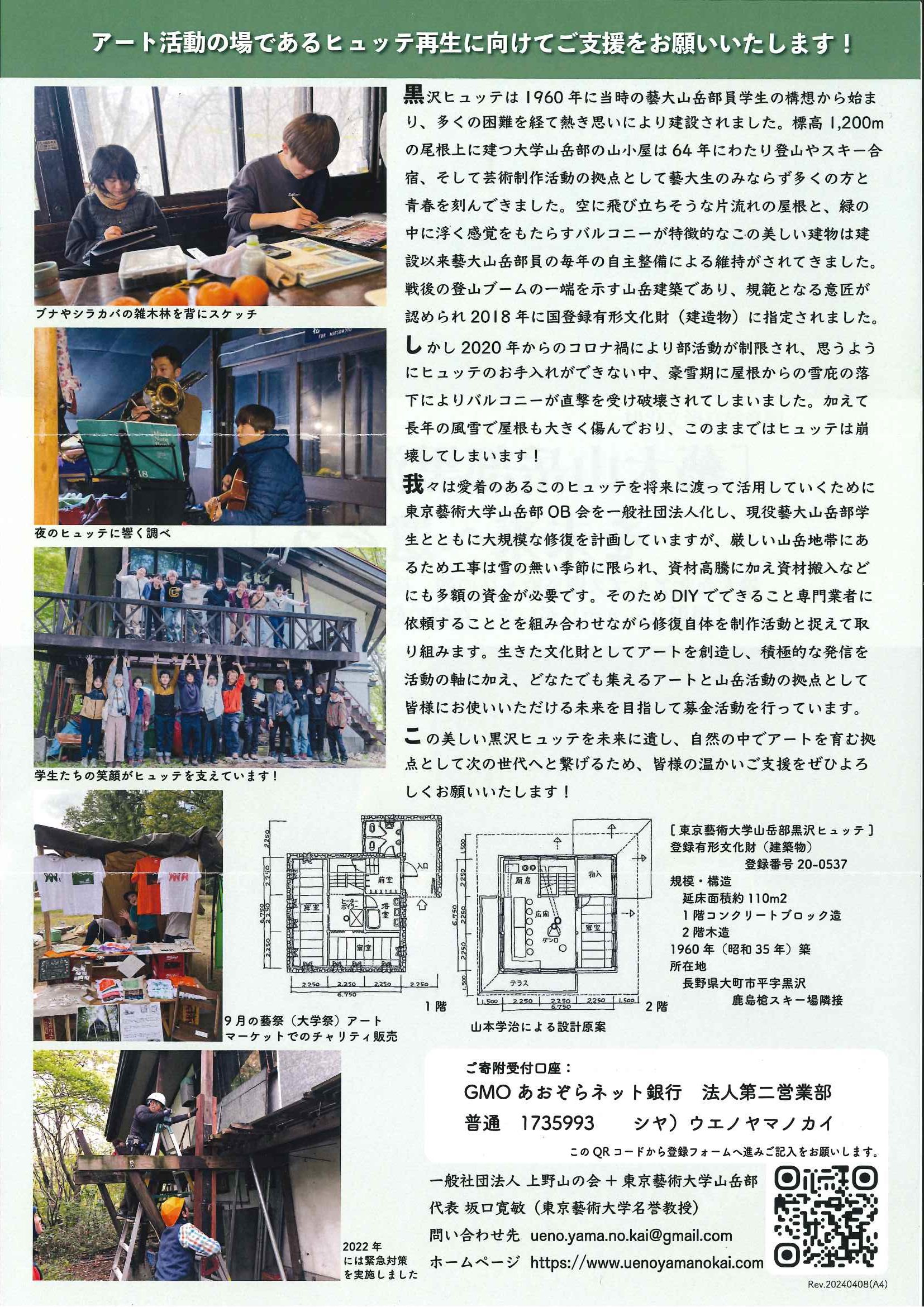

寄付にご協力ください「藝大山岳部黒沢ヒュッテ」を未来に遺そう!

2024年04月23日 Tue

増刷します!「初めての人にもできる!古民家再生絵本」

増刷のお知らせ!

発刊してから3年6ヶ月。おかげさまで皆さんにご好評いただき、在庫が少なくなりになりました。

現在の古民家ブームに流されることなく、古民家の成り立ちから地理的歴史的考察を経て、曖昧になっている定義にも言及しています。

今回は嬉しい増刷です。私の描いた本の中では一番の売れ筋です。

Amazonにはまだ少し余部があるようです。お急ぎの方はポチしてください。

2024年04月19日 Fri

GWの営業について

日々豊かな生活ができる家造りを目指している松井郁夫です。

今年のゴールデンウイークは、4月28日と5月4日以外は休まず営業いたします。

ご相談のある方はどうぞご遠慮なくご連絡ください。

2024年04月15日 Mon

第21期「木組ゼミ・古民家講座」始まりました

今年で21期を迎える「木組みのデザインゼミナール」始まりました。

初日は「古民家再生講座」のオリエンテーションでした。

例年より多くの22名の受講生との初講座です。

みなさんの自己紹介を聞いて「古民家再生講座」に期待されていることがわかり、身の引き締まる思いです。

最初の座学では最近ブームで人気の古民家ですが、その年代が曖昧なこともあって「古民家の定義」を行いました。

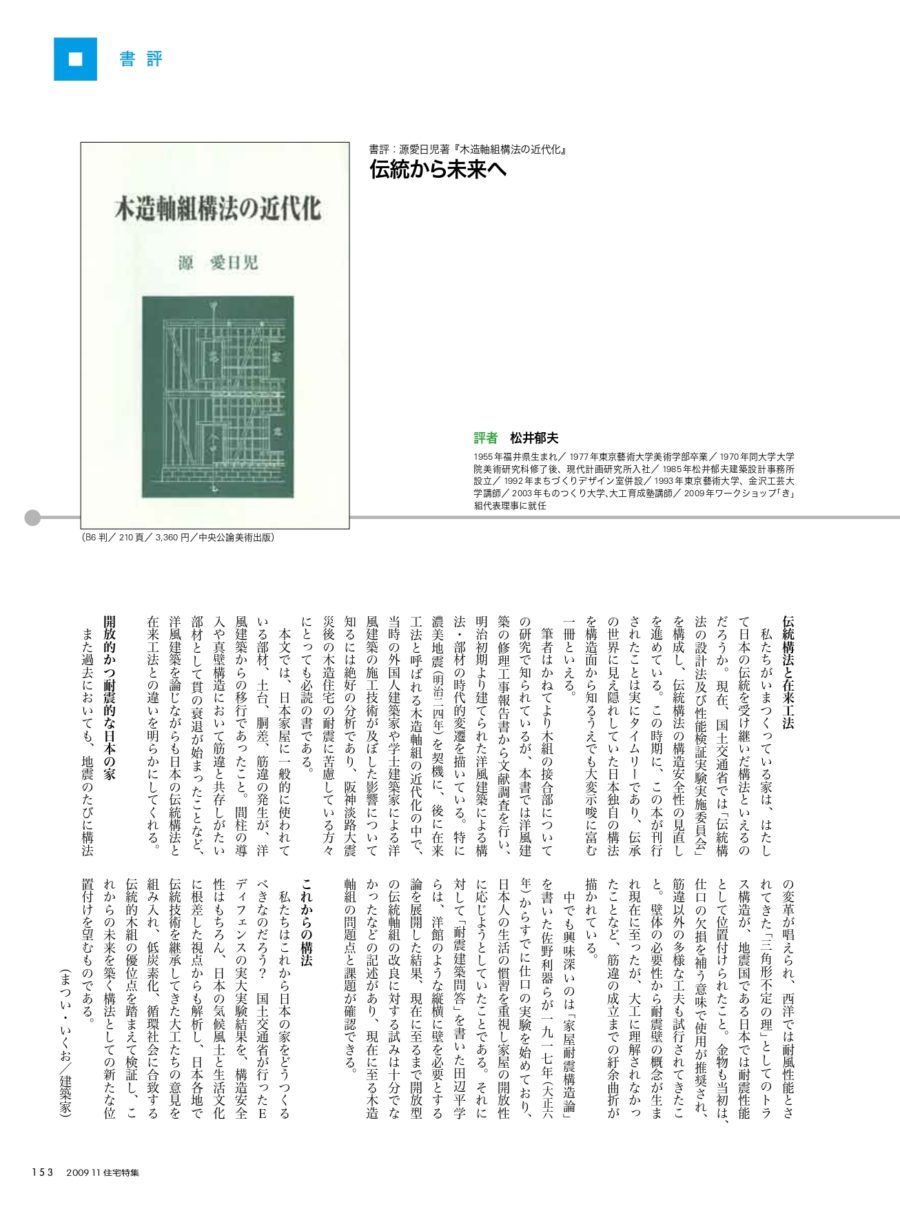

「木造軸組工法の近代化」源愛日児著(中央公論美術出版)の定義に従い江戸時代まで遡って解明しました。

添付した「書評」を御覧ください。

拙著「初めての人にもできる!古民家再生絵本」ウエルパイン書店でわかりやすく解説し、

たくさんの「古民家再生事例」を見ていただきました。

午前~午後と1日がかりの長い時間のゼミでしたが、みなさん興味深く聞いていただけたようです。

次回は「日本民家園」で実際の古民家を見ていただき次次回「江戸東京たてもの園」で江戸期の農家の実測研修です。

受講生のみなさんには古民家の理解と実物に触れていただき実践力を身に付けていただきます。

他の勉強会にはない貴重な体験を通して日本の古民家の良さを後世に伝えてほしいと思います。

2024年04月03日 Wed

満員御礼「第21期・木組のデザインゼミナール」

ひとつひとつの家を教科書のようにつくりたいと願っている松井郁夫です。

おかげさまで4月14日から始まる「第21期・木組みのデザインゼミナール」が満員になった御礼のブログです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

毎年お送りしている「木造住宅」のスキルアップ講座がおかげさまで21期を迎えました。

毎回、参加者を募集しながら今年は何人集まるのだろうかと気をもんでいるのですが、

講座の始まる寸前には毎回12・3名になってホッとしています。

おかげさまで今期は定員の20名になりました。

毎回ひとりひとりの提出課題を添削するので、少人数制となっております。

「木組ゼミ」の特徴は木造住宅の設計を軸組みである「架構から学ぶ」点にあります。一

いまは「大壁」と言われる柱や梁の骨組みを包んで見えなくしてしまう工法が主流ですが、

この講座では「真壁」と呼ばれる柱や梁を見せる「架構」をデザインするという造り方にこだわっています。

日本建築は「真壁」という木材をすべて現しにする「軸組工法」が本来の姿です。

「木組」という呼び方で大工職人の腕前が問われる仕事です。

大工職人は金物に頼らない木と木を組み上げる木組の「継手・仕口」を使えれば一人前となります。

木造住宅の設計者が最初にぶつかる構造の壁でもあります。

江戸時代以前から続く伝統の技で、木の「めり込み」と「摩擦」で力を「減衰」することで地震に耐えるという地震国日本に最も適した工法と言えます。

本講座では「むかし」の仕事をつたえる「古民家」に学び、「いま」現代の建物に活かすし「みらい」につなごうとしています。

松井事務所では「むかしといまをみらいにつなぐ」を理念にこれからも「木組のデザインゼミナール」をスキルアップを目指すみなさんにお届けしたいと思っています。

今年は思いがけず受講生が多人数になりました。プレカット全盛時代に木の家を架構から学べる講座は本講座しかないようです。

受講生の皆さんありがとうございます。古民家の実測や見学案内、演習課題の添削に講師陣もがんばりますのでよろしくお願いいたします。

2024年03月21日 Thu

「社会的責任」のとり方

建築行為は常に社会性が大切であり「あらかじめ取るべき責任がある」と考えている松井郁夫です。

今回は「社会的責任」についてお話ししたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生活の営みの「場」である建物を世に出すことは様々な意味で責任ある行為です。

まず場所を確保しなければなりませんし材料も用意しなければなりません。

そして何よりも生活する人の「健康」と「安全」を確保する必要があります。

まさに建築基準法の第一条には「国民の生命と財産を守るべき」という記述があります。

もちろん「美しさ」や「快適性」も必須事項です。

私の出身である東京芸術大学では「美は全てを統合する」という理念を掲げています。

尊敬する民藝運動の創始者柳宗悦は「用の美」を運動のテーゼに日本中の工芸品に新しい息吹を与えました。

そこには創作行為に対する厳しい「審美眼」と長く使うことに対する「製造責任」がついて回ります。

AIで可能性が広がり「真偽」さえも曖昧になったいまこそ「ものづくり」の世界に「安全性」の確保が求められます。

本来「ものづくり」に関わる人間には誰に言われなくても持つべき「社会的責任」があります。

「社会的責任」は、しくじる前にあらかじめ取っておくべき「責任」といえます。

言い換えれば「倫理観」や「正義感」かもしれません。

何も「無い」状態から「有」を生み出すことは女性の「出産」に似ているかもしれません。

生みの苦しみは、その後長く続く「育て」の楽しみに変わるからです。

設計行為も作る前から「社会的責任」を負うことになりますが、生み出したあとは育てることに喜びを見出したいと考えます。

とりとめもないお話で失礼しました。

2024年03月18日 Mon

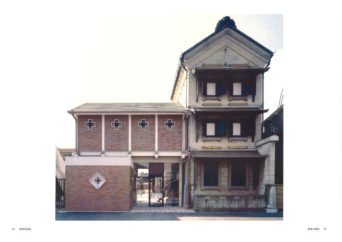

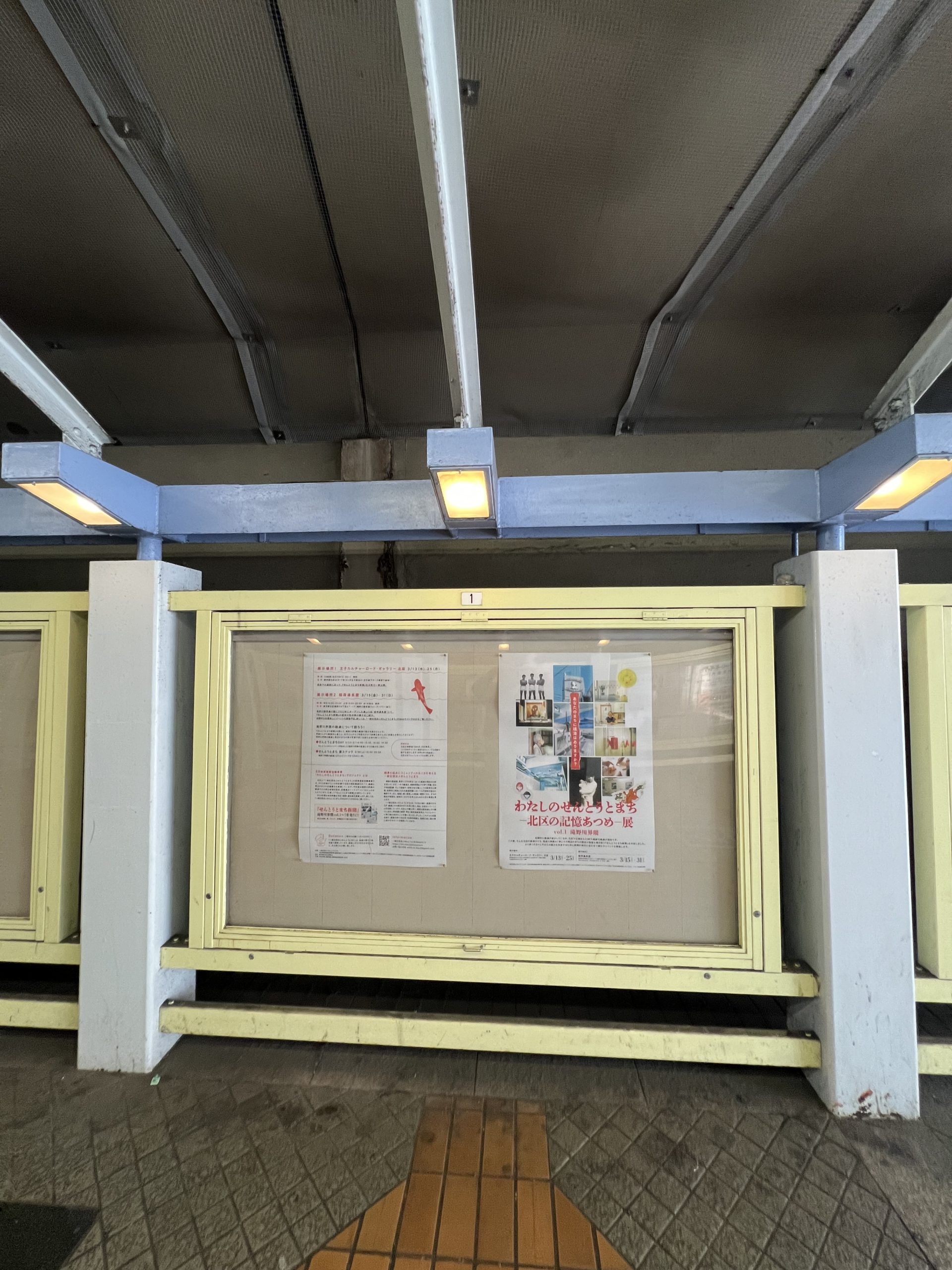

「北区サイン計画」のいま

都市に住む人たちが街に共通の思いを持ち続けられたら素敵な「コモン」ができると考える松井郁夫です。

今回は37年前に東京都北区で試みた「まちなかのサイン計画」のいまを訪ねました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まさにバブル景気が始まる1984年は日本中の自治体が「サイン計画」を策定し始めた頃です。

アーバンデザインを標榜していた私にも北区の「サイン計画」の実施設計が依頼されました。

「都市設計」と呼ばれた「アーバンデザイン」はアメリカで始まった都市の設計です。

いわゆる「都市計画」が広範囲な地域の人口構成や物流などを計画する際に「インフラストラクチャー」である道や公園、公共建築の詳細な「デザインコード」を創るのが「都市設計」(アーバンデザイン)の仕事です。

大学院で「楽しく歩ける街」づくりにをテーマにしていたころ横浜の都市計画にめぐりあい「岩崎駿介」さんに憧れた私は「アーバンデザイン」で日本の街をいきいきと活性化できると考えていました。

当時「日本システム開発」という大蔵省の外郭団体の研究員と知り合い各地の「都市設計」をお手伝いしておりました。

その頃北区では飛鳥山を中心とした都市景観づくりの一環として「まちなかのサイン計画」を策定中で、わたくしがデザインを担当しました。

計画策定にはいきなりサインを造るのではなくて「街歩き」から始まりました。まず対象の街の「歴史や産業」を知るのです。

王子駅周辺は北区役所や歴史ある王子神社や王子稲荷がありました。歓楽街の赤羽や芥川龍之介などの文豪の住んだ「田端文士村」など、北区は話題の豊富なところです。

そこでサインは単なる「案内板」ではなく「市民と街をつなぐ」「コミュニケーションツール」として考えました。

先日「せんとうとまち新聞」の主催者の栗生さんたちの活動が「王子駅ガード下ギャラリー」で展示されたことをFBで知って久しぶりに昔のサインに会いに行きました。

「王子ギャラリー」はJRの線路の高架下を利活用するために計画されました。鉄のコラムとフラットバーを組み上げた架構に展示パネルを仕込んだトンネルです。

歴史ある王子神社と駅前をつなぐ「タイムトンネル」です。周辺には公共施設を案内する「総合サイン」や「街角サイン」などがあります。

37年経っても更新されて健在で、道ゆく人たちの役に立っているようで嬉しくなりました。

お近くを通りお時間があれば覗いてやってください!

2024年03月07日 Thu

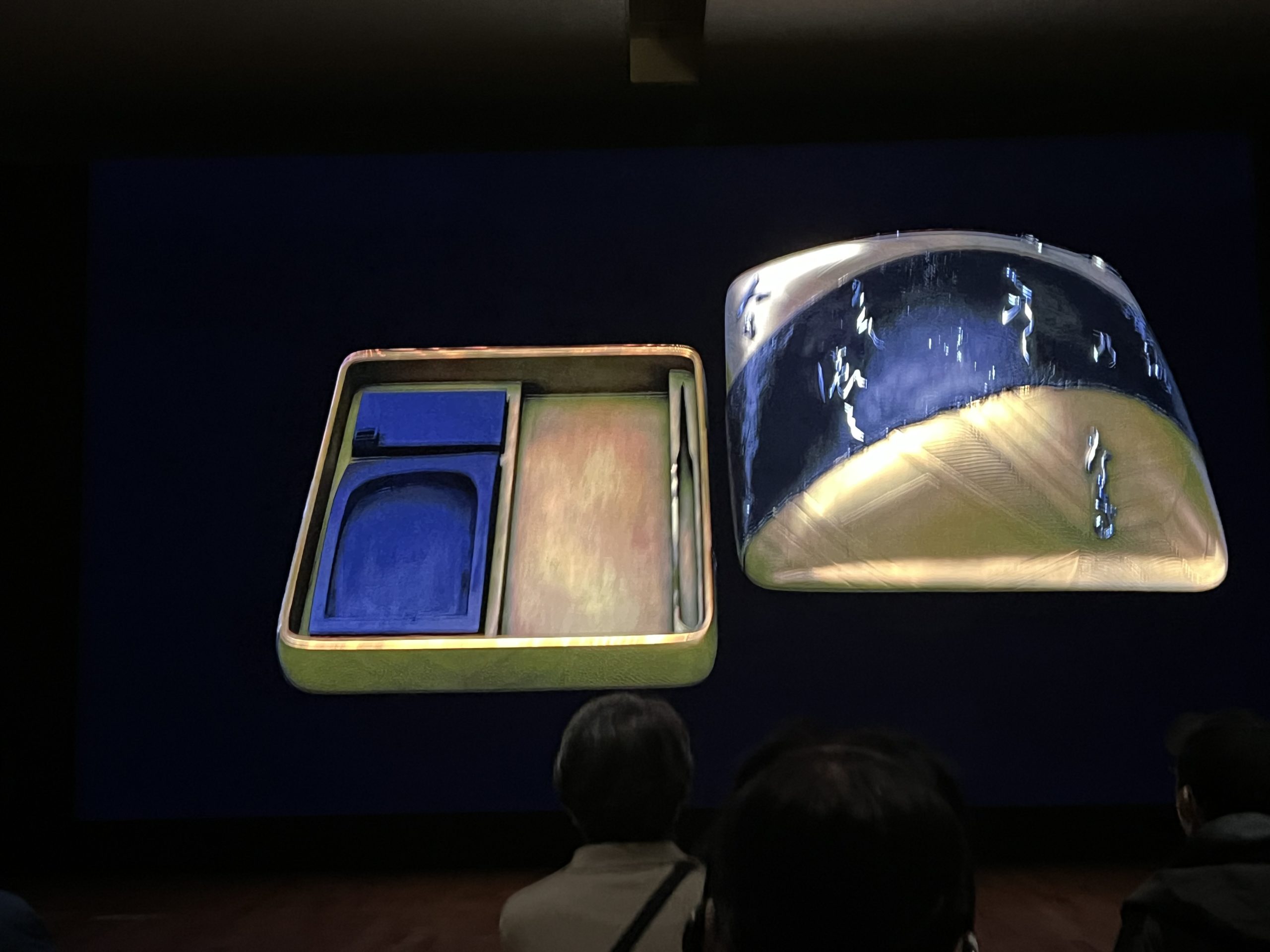

「デザイナー誕生」本阿弥光悦にちなんで

デザイナー誕生

国立博物館平成館で開催されている「本阿弥光悦の大宇宙展」は圧巻の展示でした。

刀鍛冶の家に生まれ、蒔絵師として国宝「舟橋蒔絵硯箱」を制作し、書家としては俵屋宗達とのコラボレーションで美しい和歌をしたため、楽茶碗を焼き、まさに大宇宙展にふさわしい内容でした。1962年の美術選書「デザイナー誕生」では日本最初のデザイナーと称賛されています。その才能あふれる作品は当時も現代も社会に大きな影響を与えてくれています。

刀鍛冶の家に生まれ、蒔絵師として国宝「舟橋蒔絵硯箱」を制作し、書家としては俵屋宗達とのコラボレーションで美しい和歌をしたため、楽茶碗を焼き、まさに大宇宙展にふさわしい内容でした。1962年の美術選書「デザイナー誕生」では日本最初のデザイナーと称賛されています。その才能あふれる作品は当時も現代も社会に大きな影響を与えてくれています。

翻って私たち設計者には何を社会に伝えられるでしょうか?建築は総合芸術と言われてますが技術と美術をつなぐ行為だと思います。しかも社会性を求められています。優れた芸術がそうであるように時代を反映し新しいみらいを提案し訴求する力を持たなければならないと思います。本阿弥光悦が建築家であったらどんな建物を造っただろうと考えさせられた展覧会でした。会期は3月10日まで。

2024年03月03日 Sun

「真の文化の伝承者は職人である」白鷹幸伯

日本の伝統を今に伝えみらいにつなごうと考えている松井郁夫です。

今回は文化の伝承者について描きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

法隆寺の大工であった故西岡常一さんとともに活躍した野鍛冶の白鷹幸伯が言っていた言葉が最近また耳に響いてきました。

いわく「真の文化の伝承者は職人である」「文化の伝承は大学の研究者や設計者のものではない」「むかしから受け継いできた伝統を無心に作る職人こそが真の伝承者である」ただし「職人は社会を俯瞰できないから自らの地位を知らない」

また民藝運動の発足時に書かれた「趣意書」に柳宗悦は「民芸には純粋な日本の世界があります。

外来の手法に陥らず、他国の模倣に終わらず、全てをこの国の自然と伝統から汲んで日本の存在を鮮やかに示しています。

おそらく美しさにおいても日本の独創性を顕著に示しているのは各地に残る民芸でしょう。

「民芸」には実用の美を見ることが出来ます。古い「民芸」の前に立つと、無名の職人たちの声が聞こえるようです。(中略)

わたしたちはながらく日本の工芸の本質が「民芸」を貫いてきたにも関わらず、あまりにも普通で身近なものとして気づかずにいました」

私はいま「職・人新世の時代」が来ていると感じています。

ものづくりの世界が手仕事を離れてデジタルに移行したいまこそ、手仕事の大切さを知るときではないでしょうか?

幸いなことに若い職人の中にはデジタル時代を生き抜く「技能」と「技術」を兼ね備えた新人類が出現してきました。

彼らに共通のことは、すでに職人の修行の中で「伝統技術」を身に着けている上に企画や設計までもこなしていることです。

SNSを駆使して自らの情報発信にも長けています。手仕事のできる設計者です。

彼らこそが「真の日本の文化」を担ってくれることに期待します。