ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2024年05月29日 Wed

「継手・仕口」のこと

現在進行している「天橋立の平屋」について工務店との打ち合わせで質問されたことに答えているうちに「時代が変わった」と感じてしまったので、今回は「大工と継手・仕口」の話です。

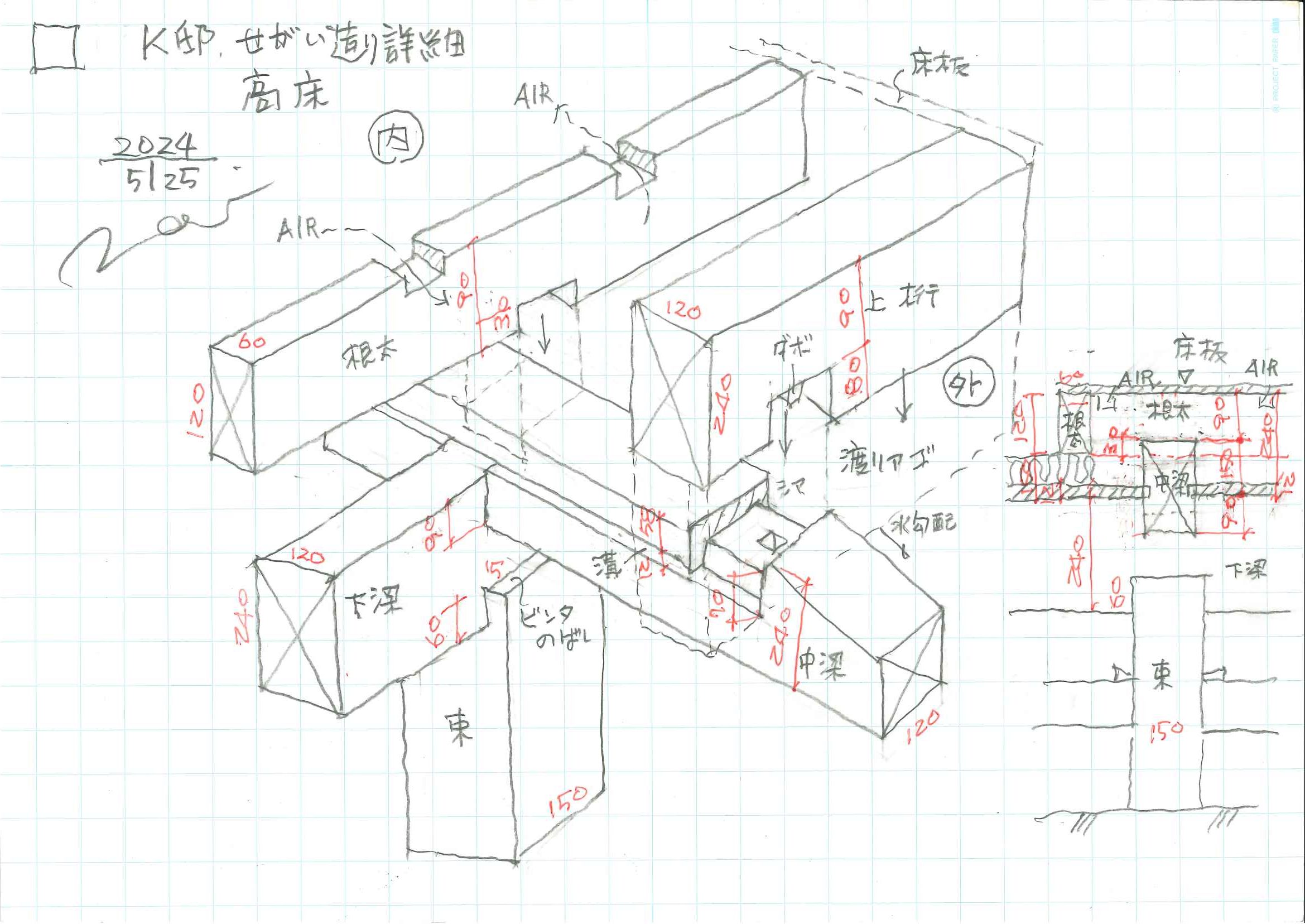

「天橋立の平屋」は「木組の家」に住みたいと望んでいる御夫婦が日本中の木組を実践している設計者を回って最後に松井事務所にたどり着いたのです。海に近い低地であったことから、高床式の「せがい造り」の平屋になりました。設計を終えて見積もりも承認され、いよいよ刻みに入る段階にこぎつけました。

平屋は単純なのですが、大変難しい床下の架構で梁組が大変です。何社かの工務店は見積もりを見送ってしまったので、熱心な工務店と最後まで打ち合わせを重ねてきました。

工務店さんが施工図を描いてくれたので、こちらも梁算段のスケッチをして提出したところ「若い大工に継手・仕口の寸法を教えてくれないか」と依頼されました。

僕たちが設計を始めた頃は大工仕事のほとんどは現場でベテランの大工さんから教わりましたが「時代は変わりました」

設計者が「継手・仕口」を考え寸法まで指示する時代になったのです!

さいわい私は大工棟梁のもとで設計を教わっていたので、木材の加工についても詳しく説明ができますが、ちょっとお驚いたので話題にしました。

今やプレカット全盛の時代だから大工も「継手・仕口」のことは工場に任せっぱなしで加工を考えなくなったのでしょう。

そういえば現代の家はほとんどが「大壁」という「柱」や「梁」の見えないつくり方になっています。

本来、木造住宅は「軸組工法」と呼ばれ骨組を生かした「真壁」工法だったのです。しかしいまや流行りの設計者はすべて「大壁」になってしまい軸組を考えなくなりました。軸を考えないで好きなところに窓を開けて見えないところで「金物」を使えるからです。

そういう意味では「大壁=金物工法」は便利です。しかし地震の時は金物が木という母材を割ってしまい倒壊し易くなります。最近の地震被害はそのことを物語っているのですが、地震のたびに金物補強の規制が強くなっています。

むかしから「豆腐を針金で釣ってはいけない」と大工の世界では金物を使うことを戒めていたのですが…。

真壁の家づくりを実践すれば、日本の地震や台風にも耐える、高温多湿の気候風土に沿った快適な家ができるのですが…。

。

。