-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2023年12月28日 Thu

正月休みのお知らせ

松井建築設計事務所は2023年12月28日から2024年1月8日までお休みをいただきます。

2023年10月23日 Mon

YouTube 第二弾 「木組の家と古民家再生」事例紹介

【YouTube 第二弾「木組の家と民家再生」事例の紹介】

前回のイエプロTVの取材では事例写真がなかったので今回改めて撮影をしていただきました。

解説付きの番組はこちらからご覧ください。

2023年09月11日 Mon

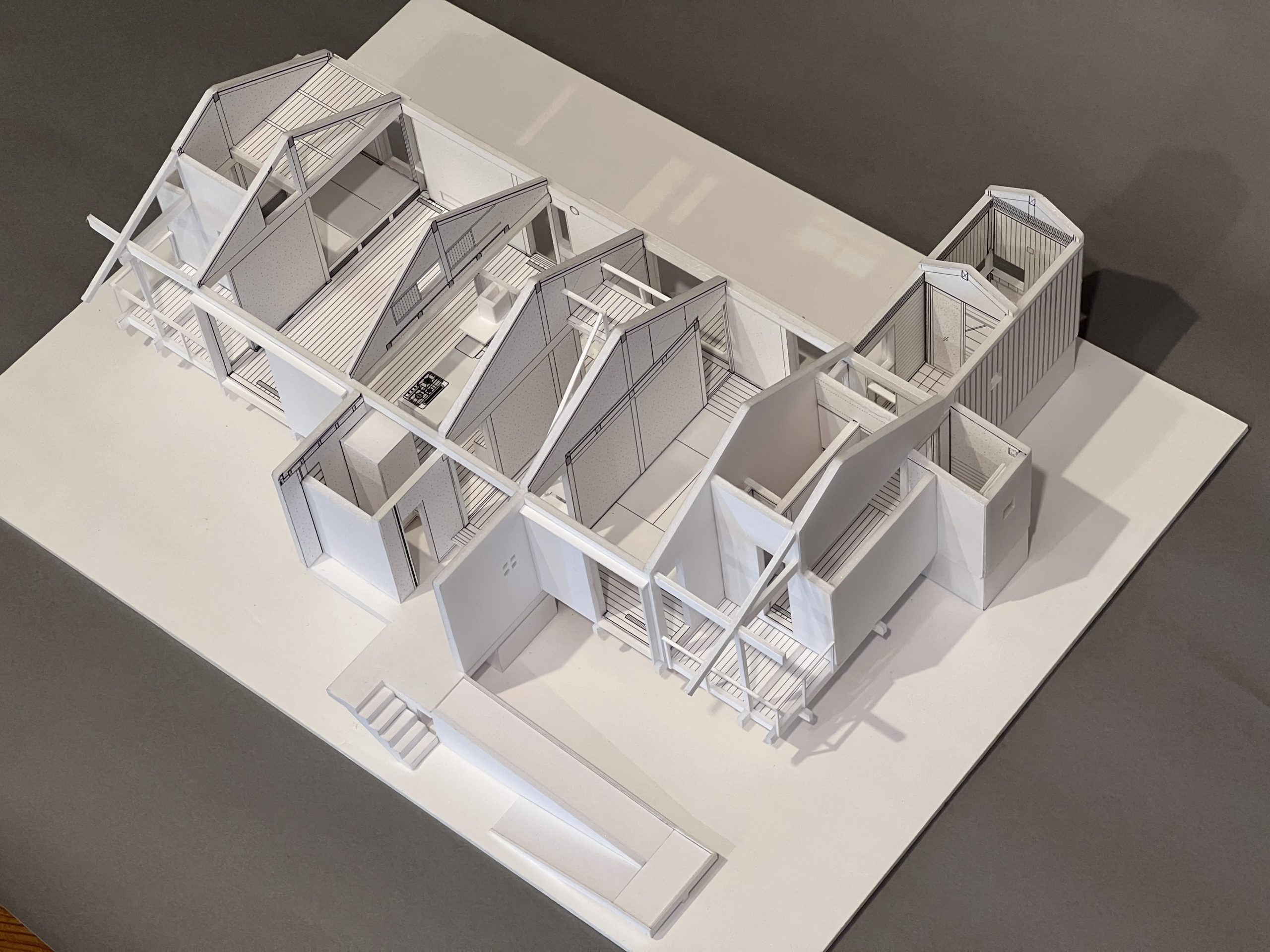

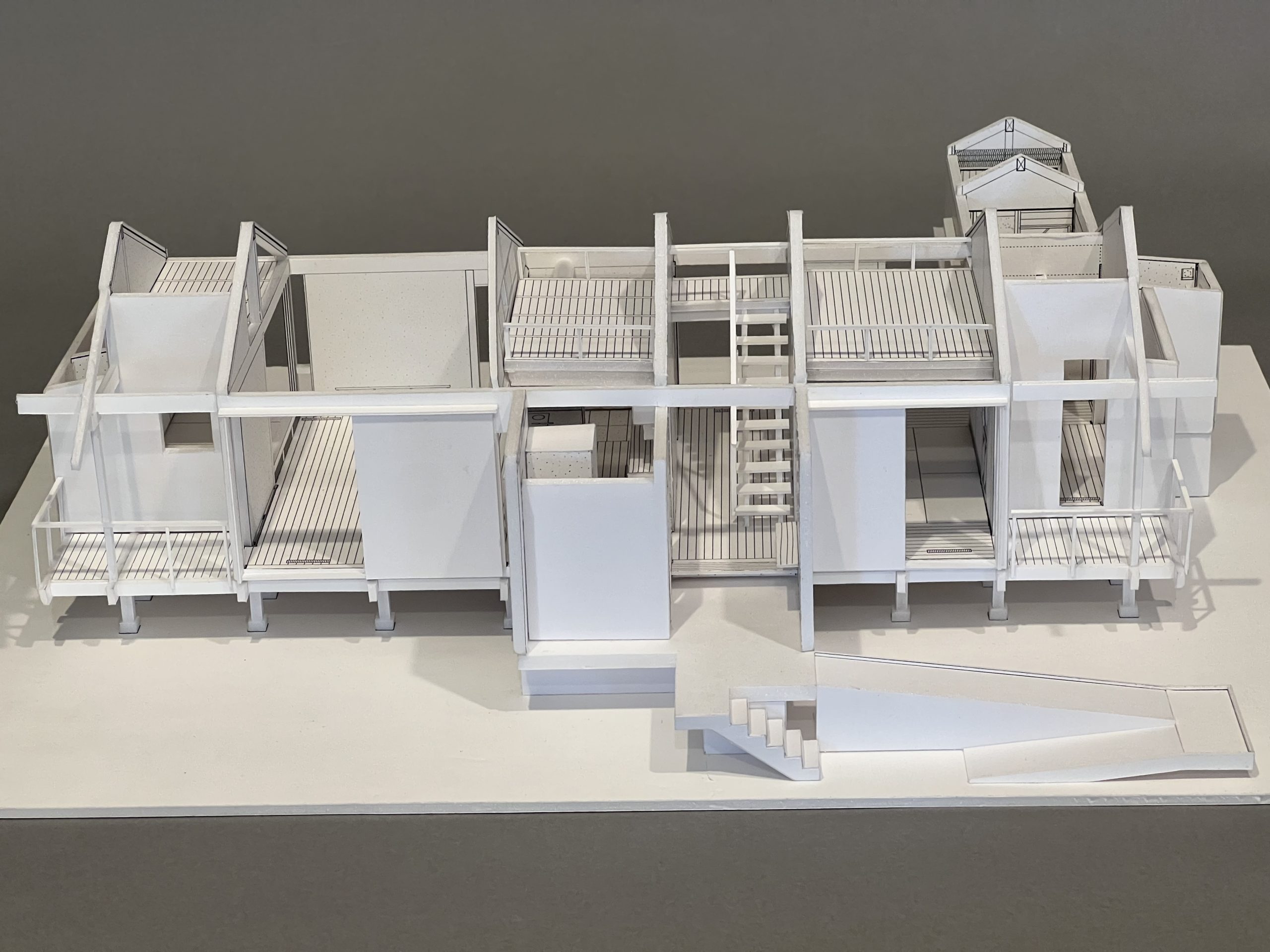

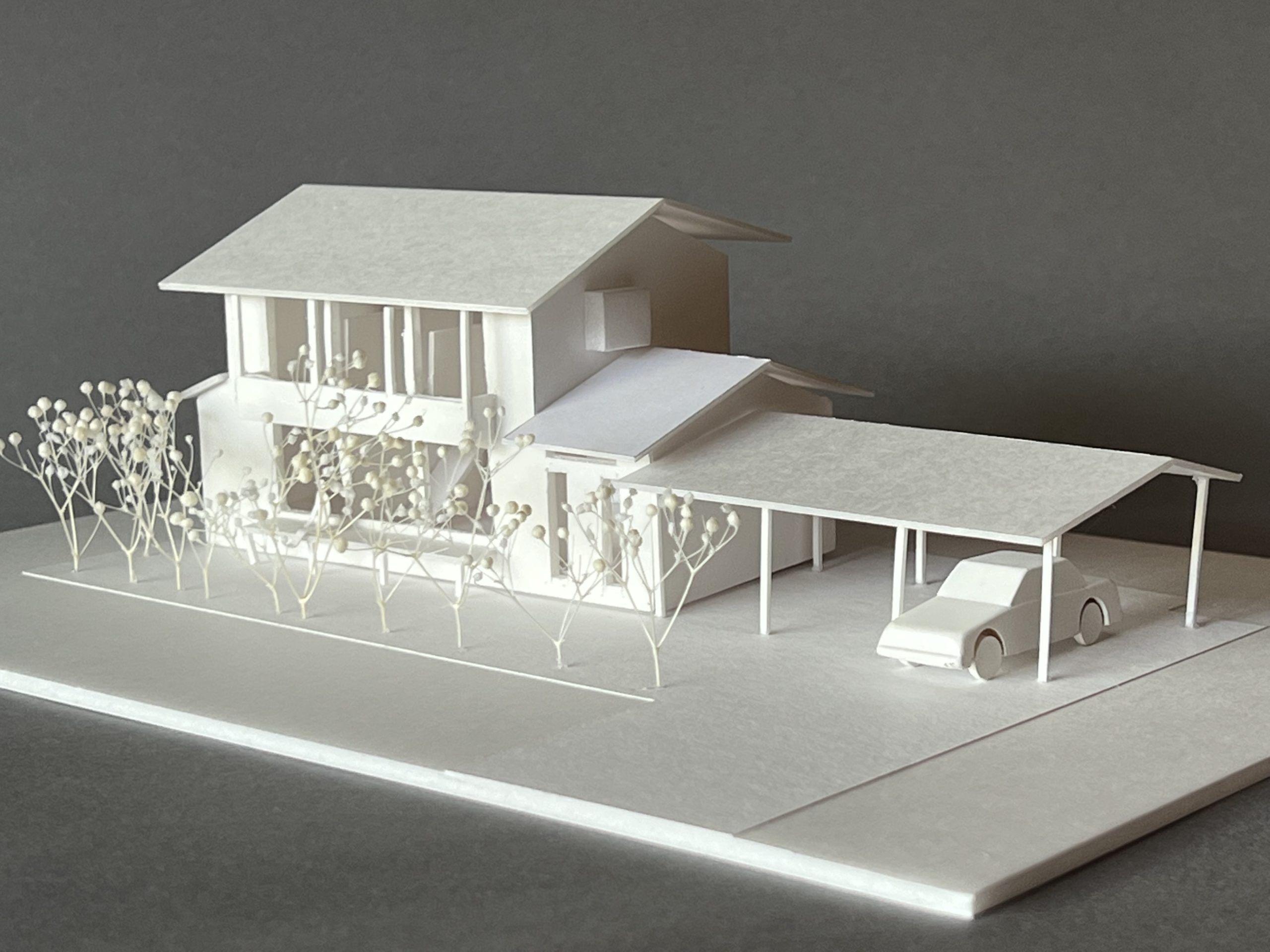

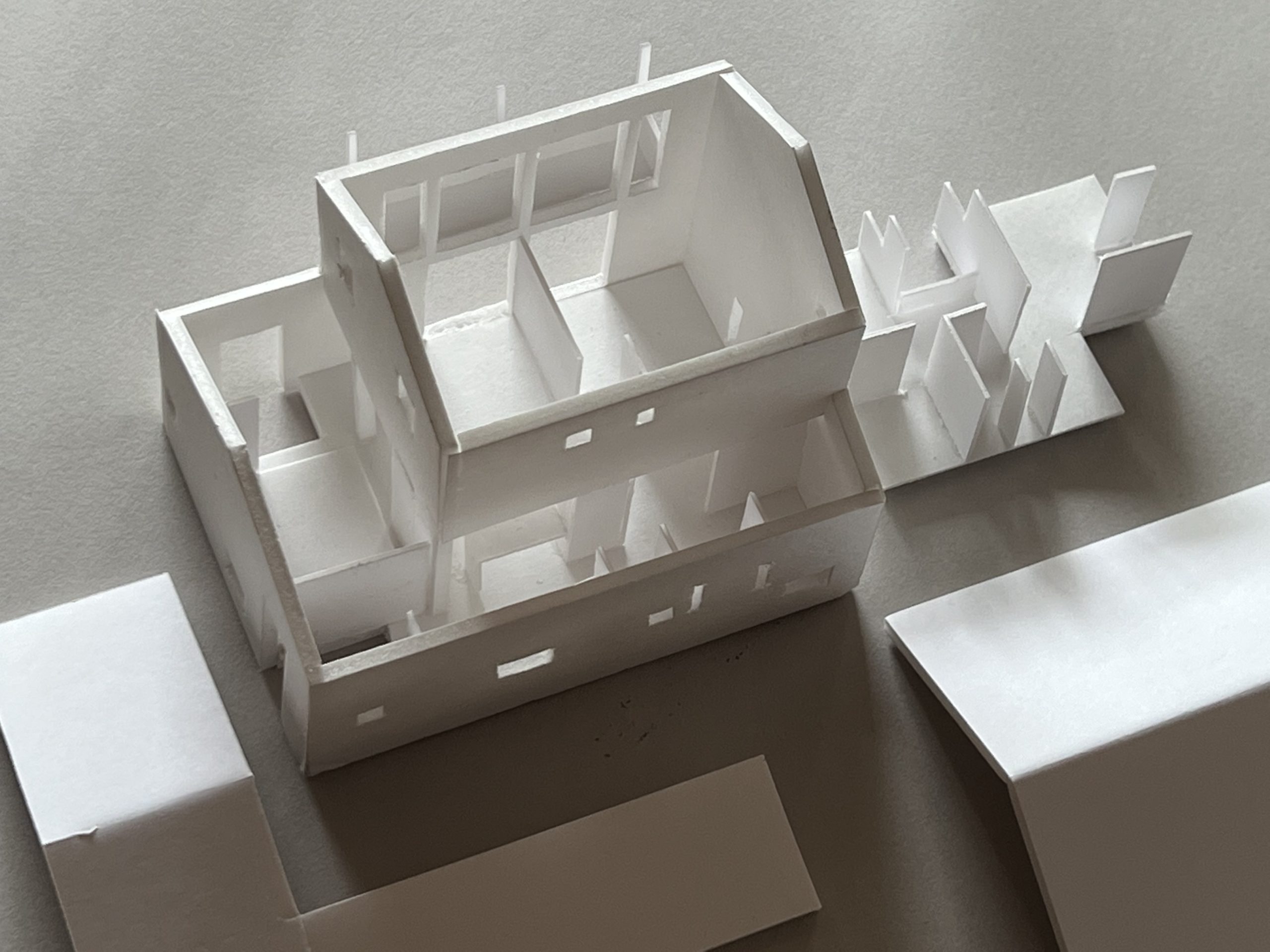

「天橋立の家」白模型完成

いつか古民家になる暖かくて明るい家をつくりたいと望んでいる松井郁夫です。

進めて参りました「天橋立の家」の実施設計が終わり白模型1/50が完成しましたので公開します。

敷地が道路より低いので床を上げました。高床式です。

さらに「懸けづくり」という「清水の舞台」のような木組です。

大地から浮いた平屋の建物が質実剛健で力強い架構です。

模型を建主さんにお渡しして見積もりに入ります。乞うご期待!

ブログ | プロジェクトレポート | 天橋立の家

2023年09月07日 Thu

コラム「職人新世の住まい論」

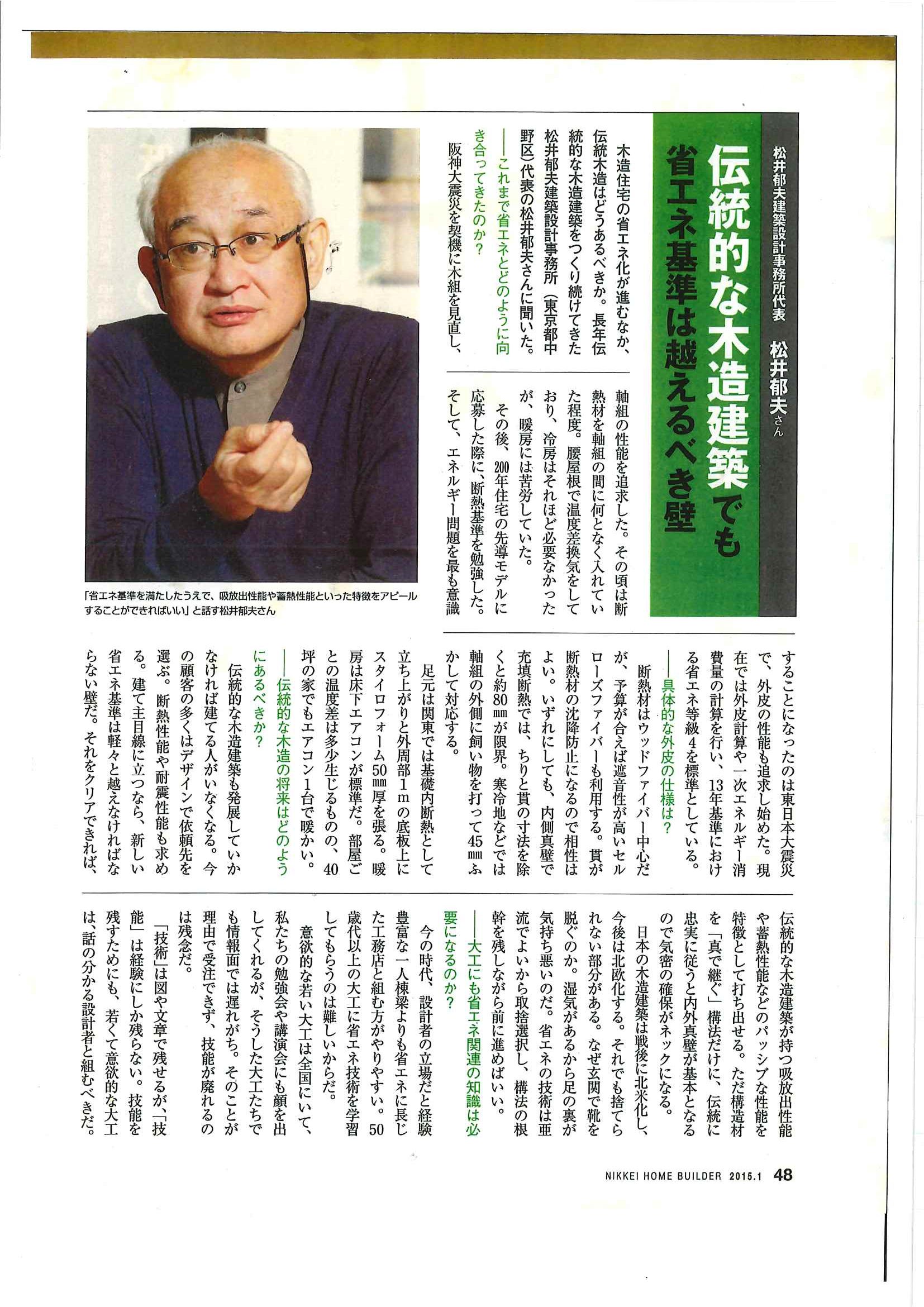

丈夫で快適な住まいを無垢の木と漆喰でつくり続けたいと考える松井郁夫です。

今回は単行本の執筆のために職人さんを取材した記事を紹介したいと思います。

広島で活動している大工棟梁で設計もこなす若き棟梁・佐々岡由訓さんと知り合ったのは2019年の「木の建築賞」の審査のときです。

「木の建築賞」は木の建築を顕彰する「木造フォラム」主催の審査会で全国を4つの区域に分けて審査します。

佐々岡さんの自宅が九州中国地域の審査会に応募されたのですが、

小さな住宅で控えめな外観の家はどの審査員の眼にも止まらなかったそのパネルを松井が引き上げて、他の審査委員にこの家の優れた点を解説し「木の建築賞」を受賞しました。

佐々岡さんは広島大学の建築科を卒業された後、高松の「六車工務店」に大工として入所してから独立したという変わり種です。

六車棟梁は旧知の仲で拙著「日本列島・伝統構法の旅」の取材で何度か下小屋を訪ねました。弟子にはノミや鉋の研ぎ方などよりもいきなり墨付けをさせるという独特の指導をしています。

5年で年季が明けるという弟子の育て方は今でも続けてられるようです。佐々岡さんもそこで年季が明けて独立しました。

応募作の自邸は六車棟梁仕込みの伝統の木組の家を「土壁に断熱材を貼る」という「温熱向上」を試みて省エネの時代を反映しているところに注目しました。

自邸は広島でも評判で、さまざまな賞を取りました。

その後もシンプルで美しい木組の家をつくり続けており何度か広島まで見に行きました。

あまり内覧会に行かない松井にしては珍しいのですが、どうしても佐々岡さんの建築が気になっていたのです。

先週も工事途中の建物を見てきました。相変わらずシンプルでケレン味のない気持ちの良い家でした。

詳しくは現在執筆中の「(仮)職人新世の住まい論」という本で紹介したいと思います。

木組の設計ができて温熱にも力を入れる大工棟梁ってちょと素敵ですよね。

本の出版にはもう何人か新世代の職人さんを取材し紹介してこれからの伝統構法の進むべき道を示したいと思います。

乞うご期待!

2023年09月01日 Fri

コラム「関東大震災から100年」

丈夫で快適な家づくりを目指す松井郁夫です。

今日は関東大震災から100年目を迎えて思うところを書きました。

1923年9月1日の今日、

ちょうど100年前に起きた「関東大震災」では死者行方不明が10万5千人と言われています。

震度6を記録し、死者数や住宅の損壊数は、日本の地震史上でも最大級と言われています。

昼前ということもあり強風に煽られた火災が広範囲で発生しました。

避難者が殺到した本所被服廠跡では火災旋風が襲い惨状を極め、震災発生時の流言による朝鮮人虐殺事件も起こり混乱を極めました。

その後の復興には後藤新平によって「帝都復興計画」が実施され、

震災後には建築の耐震化を進めるために耐震基準が規定され後の「建築基準法」の基となりました。

高さを誇った浅草の「凌雲閣」(十二層)は、風速37メーターの台風にも耐えると謳っていましたが地震には弱く、脆くも崩れて下部の六層のみとなりました。(写真)

最近では「阪神大震災」や「東北大震災」などの大震災が定期的に起こることがわかり建物の耐震化はますます重要になってきています。

現在の建築基準法では第一条に「人の生命と財産を守ること」が明記されており、わたしたち設計者の使命は大きくなっています。

松井事務所では、人の命を守る耐震化を最重要に考え太い木材を使った丈夫で粘り強い「木組の家」を提唱しています。

快適で丈夫な住まいづくりのご相談は下記ボタンよりどうぞ。

2023年08月29日 Tue

松井郁夫YouTubeデビューしました!

ついに、YouTubeデビューしました!

注文住宅選びの番組「イエプロTV」に松井のインタビュー映像がアップされています。

とても照れくさいのですが、自己紹介や主な仕事。

仕事を依頼される理由や建築後の建て主さんの感想など、20分の番組です。

どうぞこちらからご覧ください。

2023年08月25日 Fri

YouTube「イエプロTV」に取材されました

国産材「木組の家」と「古民家再生」で快適で豊かな生活を提供したいと考えている松井郁夫です。

「イエプロTV」という注文住宅選びのYouTube番組から取材を受けました。

そこであらためて「松井事務所の仕事の紹介」をしましたので放映日が決まりましたらお知らせします。

自己紹介:

松井郁夫建築設計事務所を主催しています。30歳の時に事務所を立ち上げて今年で38年目になります。

東京藝術大学のデザイン科の出身で26歳のときに「大工棟梁」のところで住宅の設計を教わりました。

古い城下町で育ちましたので「町並み保存」に興味を持ち「都市計画」を学びました。

保存運動から「まちづくり」を学び、「古民家」から家づくりを学びました。

主な仕事:

国産材を使った無垢の木で柱や梁の見える真壁づくりの「木組の家」を設計しています。

古い建物を丈夫で明るく暖かい家にするため耐震補強と温熱向上の「古民家再生」を実践しています。

どちらも最新のデザインと設備で性能の高い家です。

依頼される理由:

木と木を組み上げ力をいなす「木組」が地震に強く安心出来て「自然素材」の内部空間が快適で豊かさを実感できます。

伝統的な木の家でありながら古臭くはなくモダンなデザインでスタイリッシュな空間が好評です。

全国に知り合いの大工さんがいて対応してくれていますので各地からの依頼を受けつけています。

建主さんの悩みは:

古民家の悩みは暗くて寒いことです。新築の場合は本当に全て自然素材でつくることができるのかという悩みです。

松井がこれまでに書いた本を読んでこられる方はすでに悩みが解消しています。

HPの著作コーナーをご覧ください。

https://matsui-ikuo.jp/blog/books_matsui/

最新の「仕事集」はアマゾンからもポチできます。

建築後の感想:

居心地がいいので旅行に行かなくなったと聞きます。旅館のお風呂よりうちの方がいいと…。

旦那様が早く返ってくるので大変だと奥様が言ってます。(笑)

HPに動画のインタビューがありますのでご覧ください。https://matsui-ikuo.jp/sumaite

他社との違いは:

山に植林できる費用を還しながら職人の手仕事で家づくりを実践しています。

山と職人と住まい手つなぐ「ワークショップ「き」組」(2003年グッドデザイン賞受賞) https://kigumi.jp/

という仲間で山の環境保全と職人技術の継承をしながらつくっています。

建主さんにも環境意識の高い方が多くお見えです。

事務所からのメッセージ:

真の豊かな暮らしは自然素材に囲まれて暮らすことだと思います。

家族の幸せを望むなら「無垢の木と職人技でつくる真壁の家」がオススメです。

人工素材の中で暮らすよりずっと豊かな気持ちになれます。自然素材の快適な空間をお選びください。

2023年08月18日 Fri

コラム「みんなが歌える歌を描く」

家族が幸せに暮らすことができる暖かくて明るい家づくりを目指している松井郁夫です。

住まいはそこに住む人のためにつくるのですが、今回はその先にある広い社会に向けて住まいづくりを考えたいと思います。

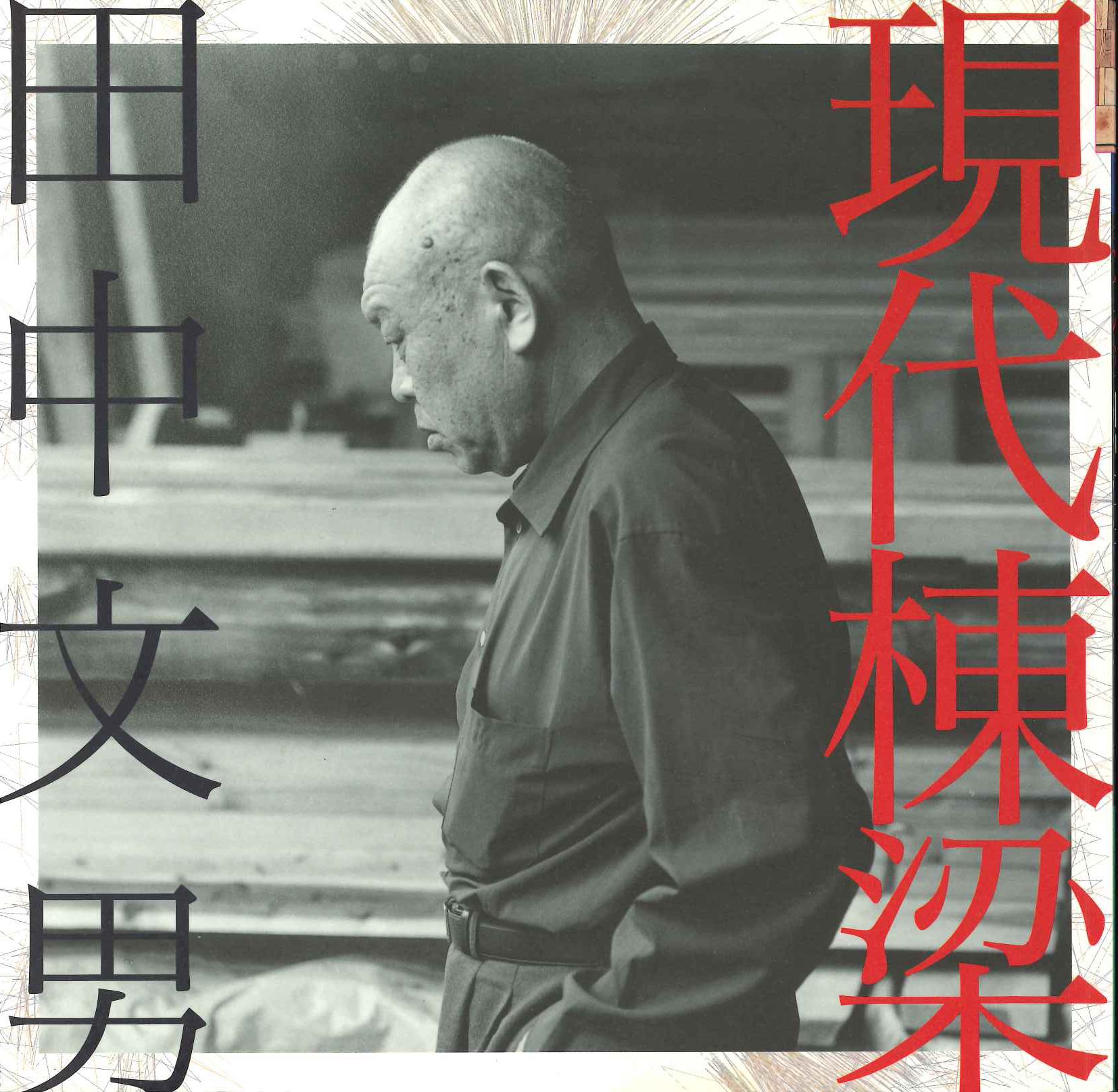

「家づくりは社会の仕組みそのものだ。」といったのは「現代棟梁・田中文男」です。

田中棟梁のことは何度かこのコラムで取り上げていますが、

この人ほど名言の多い大工さんはいないと思います。

阪神大震災の後に「木造住宅【私家版】仕様書」という技術書を友人と共著で書いたときには

「大工のノウハウをマニュアル化しやがって!」と怒っていたと伝え聞いています。

地震で倒れた多くの木造住宅を見ていかに耐震性が大切かを訴えるために地震に強い木組の家づくりについて書いた本ですが、

当時は徒弟制度の中の大工の世界に閉じられていた技術をオープンにしたことが田中棟梁の逆鱗に触れたようです。

しかし閉じた大工の世界を開かなければ、木組の伝統は先細るばかりで社会には伝わらなかったのです。

「オープンシステムを目指せ!」という掛け声の下「建築知識」という雑誌で連載を重ね一冊の技術書としてまとめました。

連載中は読者との討論を「誌上ワークショップ」と称して毎月の月刊誌に質疑応答を載せました。

読者の設計者はもちろん大工さんたちもたくさん参加していて議論が盛り上がりました。

最後に「建築知識」の会議室に全国の実務者が集まって用語の一つ一つを定義したことを覚えています。

おかげさまで28年経った今も版を重さねてロングセラーを続けております

。

この本を高く評価してくださる方の一人に岐阜県立森林アカデミーの学長の涌井史郎さんがいらっしゃいます。

いまは長男の匠がお世話になっているのですが、息子が面接のときに言われた言葉は私にとっては最高の賛辞でした。

曰く「君のお父さんは、自分が歌う歌だけではなく、みんなが歌える歌を描いたんだよ…」

なんという賛辞でしょう! 涌井さんとはそれまでに講演会で何回かご一緒しましたが、この言葉は本当に嬉しい言葉でした!

帰ってきた息子が「親父って有名なんだなァ」と言ってました。あはは…。そこじゃぁないんだけど…。(笑)

明後日からその【私家版】仕様書を教科書に木組講座第20期が始まります。

木造の基本である木組を学んでご自身のスキルを上げたい方はどうぞご参加ください。

先程、時の人「遠野未来」さんが参加を表明してこられました。彼の課題の回答も楽しみです!

みんなで楽しく歌いましょう!

2023年08月02日 Wed

お知らせ「日経新聞」に広告を載せました。

本日の「日経新聞」にウエルパイン書店の写真集「美しい木組の家」と「古民家のみらい」の広告を載せました。

アマゾンでポチしてください。

2023年07月30日 Sun

コラム「地球沸騰化」と「人新世の絶滅学」

異常な気候変動の中もう手遅れかもしれないけど人類の叡智を信じて自分にできることを実践してゆきたい松井郁夫です。

今回は立て続けに聞こえてきた「地球沸騰化」と「人類の絶滅」について考えたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

毎日殺人的な暑さが続きます。この暑さの最中、7月28日に国連事務総長グレース氏が「地球の温暖化は過ぎた」すでに「地球沸騰化の時代が到来した」と記者会見で発言して世界を驚かせました。

今月の地球の平均気温が観測史上最も高くなるとの見通しから「地球沸騰化の時代に入った」と警告しました。

各国や企業に対して「気候変動対策」を加速するように求めたのです。G20=主要20カ国が温室効果ガスの8割を排出しているとした上で「野心的な削減目標が求められる」と訴えました。

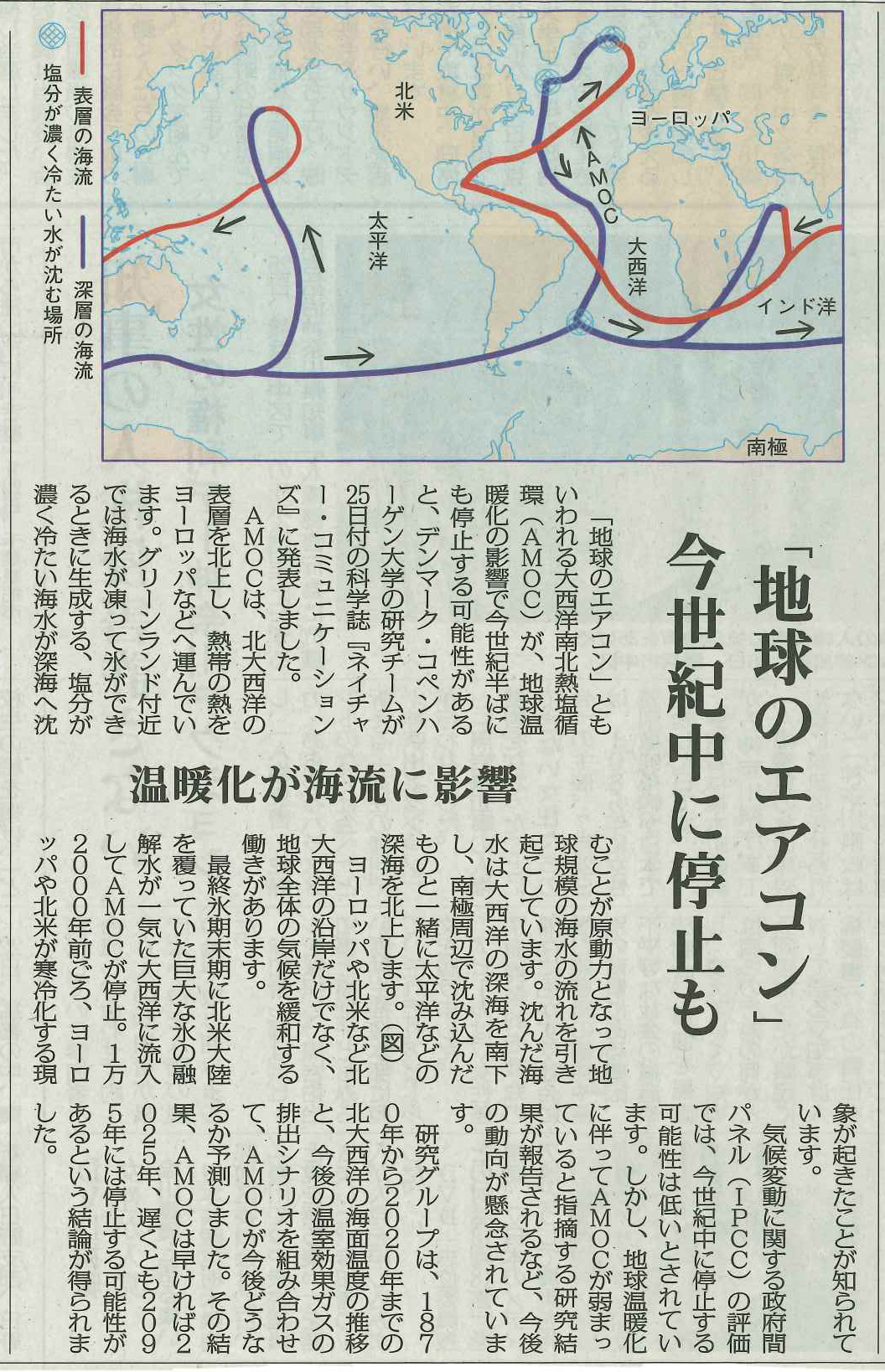

このコラムでも海流の循環による「地球のエアコンが今世紀中に止まる」危機を掲載しましたが星野克実氏の「人新世の絶滅学」では間違いなく人為的原因で人類が滅亡に向かっているようです。

2004年に書かれた本ですが、人類は「絶滅危惧種」になった。という書き出しがセンセーショナルです。

まだ読み始めたばかりですが人類の滅亡はすでにカウントダウンの段階に入っていると指摘しています。

民俗学者で生態学者の故・梅棹忠夫氏は「人類の未来」の中で「そのうち人類は暗黒の世界に入って滅亡するだろう」と述べています。ただし「暗黒の中に一条の光がある」とも述べていました。

のんきなことは言ってられませんが、今世紀中とも言われる人類滅亡のカウントダウンを人類の叡智で乗り越えていきたいと思います。

それには何ができるか!

CO2の削減のために個人の実践に委ねられていますよね!

この暑さでますます現実感の増す地球温暖化の課題です。

2023年07月28日 Fri

コラム「地球のエアコン」が止まる!

猛暑が続きます! 地球環境の危機に何ができるか模索している松井郁夫です。

今日は「地球のエアコン」が止まるかもしれないという危機的な話です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

地球の海の中では北極海からの低温深海海流が、1000年周期で廻っていて地球の温暖化を防いでいるという説があり、以前から知られています。

その悠久の仕組である「地球のエアコン」が早ければ2025年遅ければ2095年までに停止してしまうという研究結果があるといいます。

びっくりしますが、地球の気候危機は深刻です。

目先の快適さや利益だけをみていると「茹でガエル」が徐々に茹で上がるように気がついたときには遅きに逸していることになります。

資本主義による地球資源の開発と浪費をやめて、今すぐ環境保全の仕組みをつくり人類全員が協力しあって実践するときではないでしょうか?

CO2の排出を減らす努力は一般家庭でもできます。まず、消費生活の変更です。これまでの浪費的生活スタイルをあらためてできるだけエネルギー消費を抑えることです。電化製品の電力を少なくすることも必要ですし、建物の断熱向上は省エネルギーの面からも必須です。今や断熱材は家の設備の一つだと言えます。また、できるだけ外出を控えることも考えられます。コロナ禍でリモートに慣れたいまこそできる対策です。

排気ガスを減らす対策は製造会社こそ率先して実践すべきです。工場の稼働率を下げることは経済成長にとってはマイナスですが、環境危機は人類の存亡の問題ですから「まったなし!」だと思います。資本主義の目的は「人類の滅亡」ではないはずです。

ここまで書いてFBの友人(同じ世代の女性)からメッセージが届きました。

「よく顔を合わせるFB仲間の皆さんは、「自分は地球の一員」ということを常に意識しながら、それぞれの分野でご活躍なさっています。今やっていることを、続けていけばいいと思います。疲れたら休んで、でも諦めずに!」

この助言に従えば、松井の実践は「これまでのように山に植林費用を還し職人と協働しながら温熱性能

更に彼女の助言が続きます。「高層建築にも木が使われ始めました。木の建築はいろいろな環境問題を解決する手段になると思います」

ありがとうございます!ますます木を素材とした環境に良い建物の設計に励みたいと思います。

2023年07月19日 Wed

コラム「現代棟梁・田中文男」のこと

日夜日本の伝統を活かした木造住宅を模索している松井郁夫です。

今回はお世話になった「田中文男」棟梁のことを書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「木造は軸組だ!」と言い放ったのは故・田中文男棟梁(1932年~2009年)です。

口伝や伝承の世界であった木造建築に科学的な検証を取り入れて「学者棟梁」と呼ばれていました。

また設計と施工を分業して工場と現場に大工職人を分けて配置するなど作業の効率化を進め、小さな住宅でも必ず施工図を描いて施工前に検討し設計と施工の誤差のない合理的な現場運営を進めたので「現代棟梁」とも呼ばれました。

「日本建築セミナー」という勉強会の講師を勤め若い設計者や大工に多くの影響を与えました。私も20代の頃セミナーに参加し大いに学ばせていただきました。

「口は出すけど金は出さない!」設計者が大嫌いで、こちらが「こんにちは!」と挨拶しても「バカヤロウ!」といきなり怒鳴られました。その訳は、日本の伝統構法は設計者である「お前らが壊したんだ!」というのです。とても怖い人でしたが、笑うと子供のような笑顔を見せてくれました。

晩年は、受講生だった私と一緒に「真の日本のすまい」という国土交通省の設計競技の審査委員を勤めさせていただきました。ご病気で亡くなる前に、「お前くらいだなぁ…俺の言ったことをやってくれているのは…。」と言われたことはとても名誉なことで嬉して、あまり人には話せませんでした。

仕事について数多くの名語録を残しています。田中文男の言葉は、厳しく、重く、温かく、深いのです。本になっているわけではないのですが名語録集はLIXILギャラリーのブックレットにあります。下の最初の写真です。

曰く「時間が欲しかったら、一度でやれ」「暮らしは下みて、仕事は上を見てやれ」「やっちゃいけないことをいくつ知ってるか」「返事は六つでいい。わかる、わからない。できる、できない。好き、嫌い」「5W1Hだけじゃないよ、3V2Sだ」5W 1Hはよく言われているように、いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どうしたのかということです。3V2Sは明確なビジョンを持ってバイタルでビビットなことをサイエンステックにセンシブにやる!ということです。…解説がないとわからない言葉ですが、実務者にとっては身につけたい貴重な語録です。

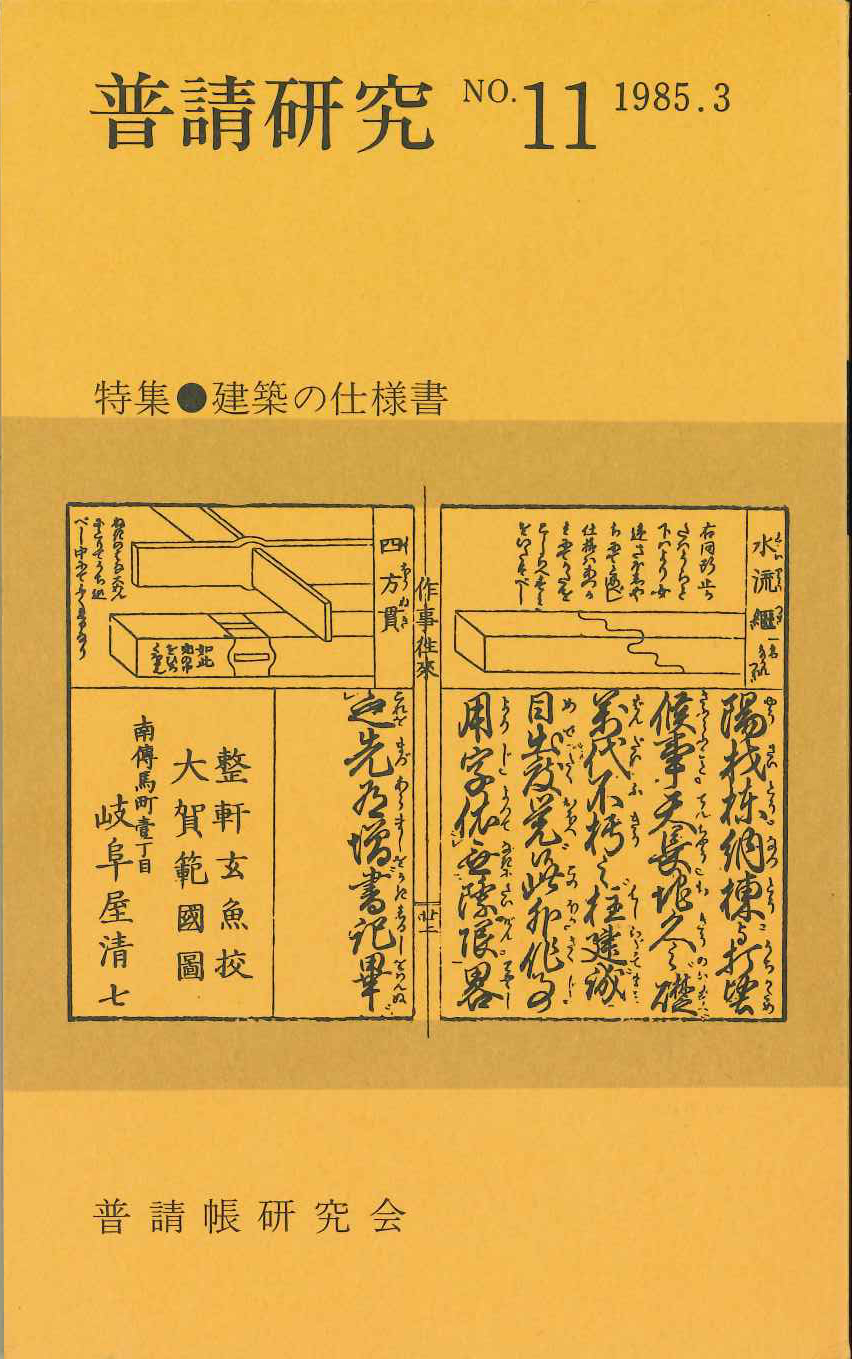

また元文化庁の宮澤智さんと書いた「普請研究」は日本の大工の技術や技能について記録解説した名著ですが、こちらはまた日を改めて描きたいと思います。

2023年07月09日 Sun

コラム「美しい町並みをつくるために」

美しい住まいと町並みを造りたいと望んでいる松井郁夫です。今回は都市景観の話です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先輩に岩崎駿介さんという敬愛する友人がいます。18歳も年上ですが友人と呼んでいいと言われています。僕が現在のまちづくりや建築の道に進むきっかけとなった人です。

元横浜市都市デザイン室の室長で今は自力建設でご自宅を創っています。自力と言っても半端なくデザイン性の高い家で「日本建築学会賞」をもらいました。茨城県八郷に建つ「落日荘」と言います。

学生の頃から岩崎さんに憧れて「都市デザイン」を目指しましたが、役所勤めは嫌で、藤本昌也先生の現代計画研究所に入所して色々な都市の「景観計画」をお手伝いしてきました。

そこでわかったのは、日本の町には江戸時代から「町触れ」という建物の美しさや生活の規範があったり、職人たちの徒弟制の仕組みの中で叩き込まれた言わずもがなの決まり事によって日本の町並みは美観が守られてきたということでした。

いまでは美しい町並みは歴的な保存地区にしか残っていません。

町並みを壊してきたのは「美の基準」を持たない戦後の「建築基準法」です。「規制」や「制限」の「べからず集」でしかなかったのです。

どうつくれば町並みが良くなるのかという「理念」を示した「基本法」が必要なのですが、現在の日本にはありません。

お隣の韓国では日本の「建築基準法」は真似しないようにしています。

「韓国建築基本法」(2007年制定2008年施行)がすでにあって「質の高いまちづくり、建築づくり」を実践していると聞いています。

日本の「基本法」については、神田順先生という方が長年ロビー活動をされていますが、永田町の行政や議員は動きが鈍いようです。

本来大工の世界では新しい建物を建てる時には、むかしからの「口伝」が規範となっていたといいます。

例えば「下屋勾配は一寸返し」というのは上屋と下屋の勾配を同じにするとお尻が下がったようで美しくないので下屋は少し跳ね上がったほうが格好がいいということです。

現行の基準法では建物の規制については、今の5m,10mという地球の円周から割り出したメートル法で規制するので大工の使う人間の身体寸法から創り出した尺寸の三進法に合わなくてヒューマンスケールを失っています。

また「相場崩しはするな」という相隣関係に配慮した大工職人たちの「暗黙知」が歴史的な街並みを美しく保ってきたのですがそれも戦後に失われました。

わたしたちは各地に残る歴史的な建物や町並みに学んで理想的な美しいまちづくりを目指す必要があると思います。

2023年07月05日 Wed

「浜松の木組の家」いよいよ始まります。

進めてまいりました「浜松の家」がようやく着工にこぎつけました。

18年前に「木組ゼミ」の受講生だった現場監督の実家です。

さまざまなご要望をお聞きし、何度も練り直しました。

コロナや物価高騰もあり見積もりも苦労しました。

その間に3年の歳月が流れました。

今月から既存建物の解体が始まります。

工事はむかしからの知り合いの会津田島で修行した松村さん「木ごころ工房」です。

確認申請は降りています。来月辺りから、金物に頼らないシンプルな「木組の家」が建ち上がります。

2023年07月02日 Sun

コラム「松井事務所の家づくり」について

日頃から丈夫で美しい民家のような住まいを造りたいと考えている松井郁夫です。

事務所を始めて40年近く経ちました。これまで支えてくださった建主さんやスタッフ、家族に感謝しています。

今日は松井事務所が考える「家づくり」について初心に戻っておさらいしたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家は「家族の幸せの器」であり住まい手の「心の拠り所」だと考えています。

すべての素材に自然素材を使って住まい手に「豊かな暮らし」を提供できれば幸いです。

無垢の木や土などの天然の素材で包まれた生活は住まい手の気持ちを豊かにしてくれると思います。

地震や台風から身を守ってくれる家は「丈夫で長持ち」するつくり方で造りたいと思います。

それには日本古来から伝わる伝統的な木を組む「木組」の技術が最適だと考えています。

そのために、わたしたちは優れた伝統技術を持つ職人さんたちと協働しています。

木も山に植林費用を返すために「適正な価格」で直接買い、住まい手に提供しています。

「山と職人と住まい手をつなぐ」仕組みをつくって活動しています。

仲間と立ち上げた「ワークショップ・き組」https://kigumi.jp/

はビジネスモデルとして2003年にグットデザイン賞をいただきました。

木組の伝統技術を伝えるための勉強会「木組のデザインゼミナール」は今年で20期になります。

これまでに約300人の受講生を世に送りだし全国で活躍しています。

新築はもちろん、古民家の再生も松井事務所の得意とするところです。

むしろ古民家から学んだ技術を使って美しい家つくりをしていると言ったほうがいいかもしれません。

また地球環境を考えると「省エネルギー」は時代の要請です。古民家といえども暖かい家を目指す必要があります。

断熱性能の向上を図り無垢の天然材を手仕事によって丈夫な家を創り上げることで、長く住まい手に愛して頂ける家づくりを続けたいと思います。

2023年06月28日 Wed

鶴見の古民家再生

鶴見の古民家再生

大正12年の民家再生 : 耐震+温熱改修

神奈川県鶴見市に建つ関東大震災で一度壊れた建物を改修した古民家で震災後に復旧しました。ちょうど100年経って古民家と呼ぶにふさわしい伝統的な木組の平屋です。

主家は古い家ですが、隣に新しい二階建ての家をつくって住んでいました。最近になって古民家を改修して住みたいと思い始めたと言います。

そこで古い母屋はもちろん増築した二階建ても残して改修することになりました。

建物は関東らしい方形屋根の町家です。当時の架構は、伝統的な仕事で柱や梁も立派で丈夫な建物です。ただし、内部は座敷の続き部屋で、暗く寒い状態でした。

そこで、耐震性能と温熱性能の両方を向上させる設計としました。

建主さんは間取りの大きな変更を望まなかったので、架構はそのままとして限界耐力設計法により、板壁や足固め貫の耐力要素を加えました。スケルトン改修と言います。

温熱性能の向上は床下を密閉して、約59.72坪の建物を第三種換気により床置きエアコン一台で空気の流れをコントロールし温めることにしました。

南側に大きなガラス戸を断熱気密性能の良い木製窓に交換して、屋根瓦は既存を葺き直し、外壁に外断熱を施し焼き杉板としました。増築部分の二階建ては昭和の増築でしたが、材料も仕事も悪かったので入念に耐震補強を大壁のまま施しました。

古民家の屋根の下は小屋裏収納になっていましたが、今回ロフトとして使えるようになりました。居間の吹き抜けを見下ろすことが出来ます。

古民家の再生でありながら、大きな木製窓の外観がモダンです。耐震要素として大切な貫を切らずに補強して耐震を向上させ、外断熱と気密の向上で温熱改修と省エネを実現した事例です。

| 所在 | 神奈川県鶴見区 |

|---|---|

| 構造規模 | 木造平屋+2階建 |

| 延床面積 | 197.49㎡(59.74坪) |

| 建築費 | 約8750万円 |

| 設計監理 | 松井郁夫建築設計事務所 |

| 施工 | 山口工務店・神谷棟梁 |

| 竣工 | 2023年4月 |

| 構造材 | 古材 |

| 床板 | 桧 厚15mm |

| 外部仕上 | 屋根:瓦 外壁:焼杉板 |

| 断熱材 | 壁:フェノバボード 25mm 屋根:高性能GW 300mm 床・基礎:スタイロフォーム 50mm |

| 内壁仕上 | 漆喰塗・土壁藁入り |

| 開口部 |

木製オリジナル建具(ペアガラス) 樹脂サッシ(ペアガラス) |

2023年06月26日 Mon

コラム「職人新世の住宅論」

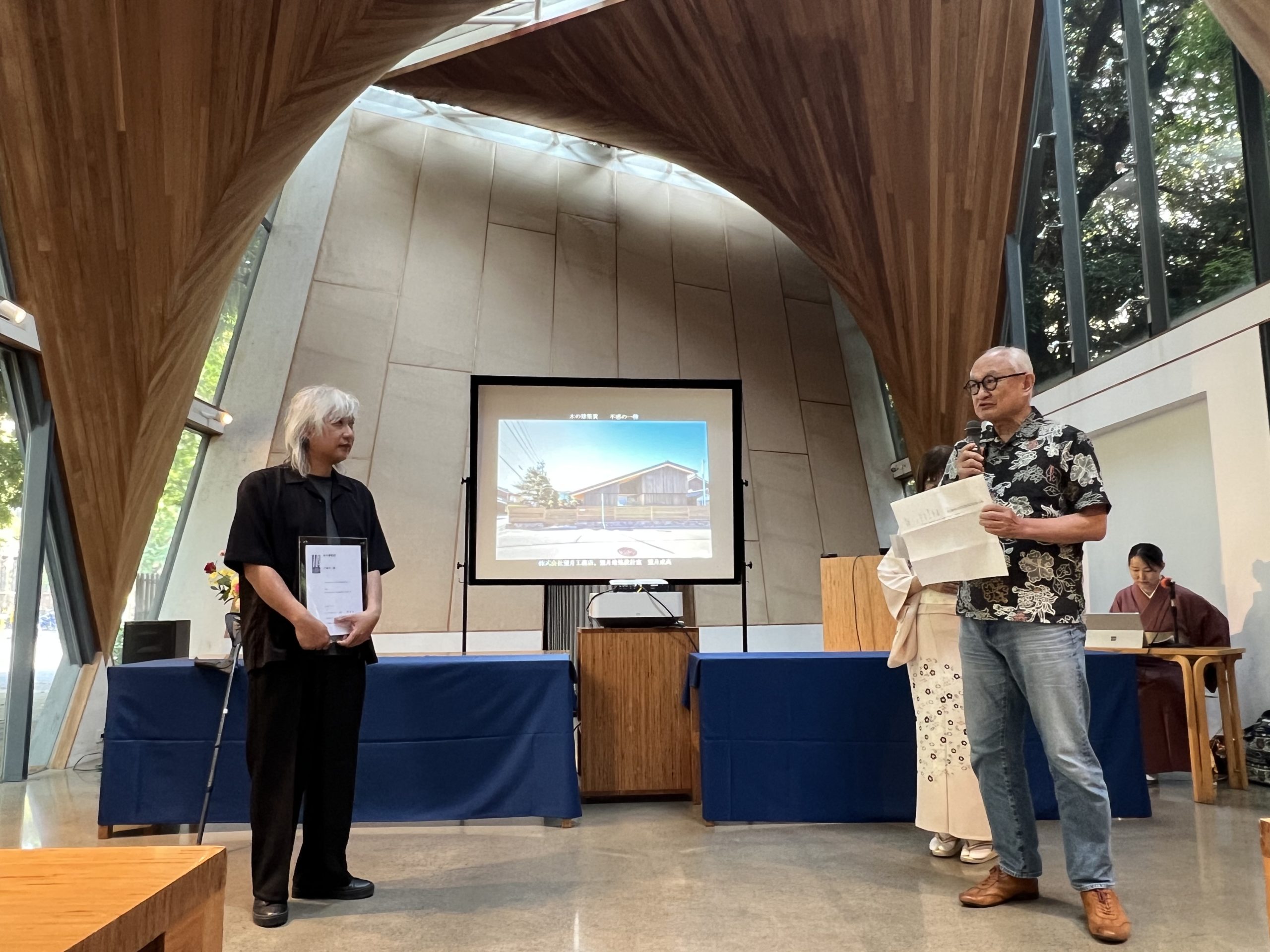

昨日NPO木の建築フォラムと建築士会連合会の主催する第17回「木の建築賞」の受賞式がありました。

17年を数える木造建築の顕彰を行っている団体ですが、今回は職人さんで施工も設計も実践している「望月茂高」さんが「大賞」と「木の建築賞」のダブル受賞をされました。詳しくはこのコラムでもすでに前回紹介いたしました。

受賞された望月茂高さんは、伝統構法で社寺や住宅を施工している工務店さんで、親父さん望月昭さんの代からのお付き合いです。

設計者や建築事務所の受賞者が多い木の建築賞の中で職人さんが「大賞」に輝くのは大変嬉しいことです。

むしろ設計のうまい職人さんが現れたことが新しいニュースです。

考えてみると、これまで「木の建築賞」に入賞した広島佐々岡さんも設計のうまい施工もできる職人さんです。

当事務所の主催する「木組のデザインゼミナール」出身の北海道の木村さんや長野の菱田さんも同じく職人さんで設計しています。

通称「木組ゼミ」は職人さんと協働できる設計者を育成することが目的でしたが、どうやら設計できる職人さんを育成していたようです。今からどんどん新しい職人種が増えてくるかもしれません。

この傾向を「人新世」になぞらえて「職人新世」と呼ぼうと思います。

家づくりのニューウエーブ「職人新世」の住まいづくりに期待します。これからの木造住宅は、これまでの設計者は大変かもしれませんね。

写真は授賞式の様子。松井が受賞者の望月茂高さんにコメントしているところです。

2023年06月25日 Sun

コラム「伝統は革新によって進化する」木の建築賞にむけて②

昨日の「コラム」の続きです。本日「木の建築賞」の表彰式で受賞作品のコメントを求められているので、少し考えをまとめてみました。

今回入賞した「不惑の一棟」は「星野神社覆殿+本殿」で大賞を取った望月茂高さんの作品です。

「不惑」は孔子の論語の一節の「四十にして惑わず」から来ていることはみなさんご存知のとおりです。更に論語では「50にして天命を知り」「60にして他人の声に耳を傾け」「70にして思い通りに行動しても道を踏み外すことはない」と続きます。

しかし私の私見を許してもらえるならば、この作品は大いに惑っているように見えます。

まず、母屋である古民家の農家が隣りにありこの地域の歴史を伝えています。差鴨居で結ばれた田の字型の農家は長い時間をこの場所で大過なく過ごしてきた落ち着きがあります。

本来古民家には純粋な日本の世界があり、この場所の自然と伝統から丈夫で美しい独自の存在を鮮やかに示しています。無名の職人たちの健康で素朴な実用の美を見ることができます。人々の生活の無作為と無心の純粋な用と美の世界が見えます。

「不惑の一棟」にもその伝統と美への追求は伺えますが…。

話は変わりますが、私の木造住宅の師である「小川行夫」は昨年亡くなりましたが、大工でありながら建築家協会に推薦され「前川國男」先生と交流した人で63年前の28歳のとき妻の家を建てました。今も94歳の義母が住んでいますがその家の佇まいは随所に美しい納まりのある家ですが、少しも気にかかることのない快適な空間を維持しています。

師匠は、常日頃から「建物はどこがいいとかここが面白いとか言う気持ちが起きない方が良い。思い出せないがなんだか気持ちが良かったなぁ…と思えるものがいい建物なのだ」と言っておりました。

「50にして天命を知り」「60にして他人の声に耳を傾け」「70にして思い通りに行動しても道を踏み外すことはない」というこの言葉とともに我が師匠の言葉を送ってお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございました。

2023年06月24日 Sat

コラム「伝統は革新によって進化する」木の建築賞にむけて①

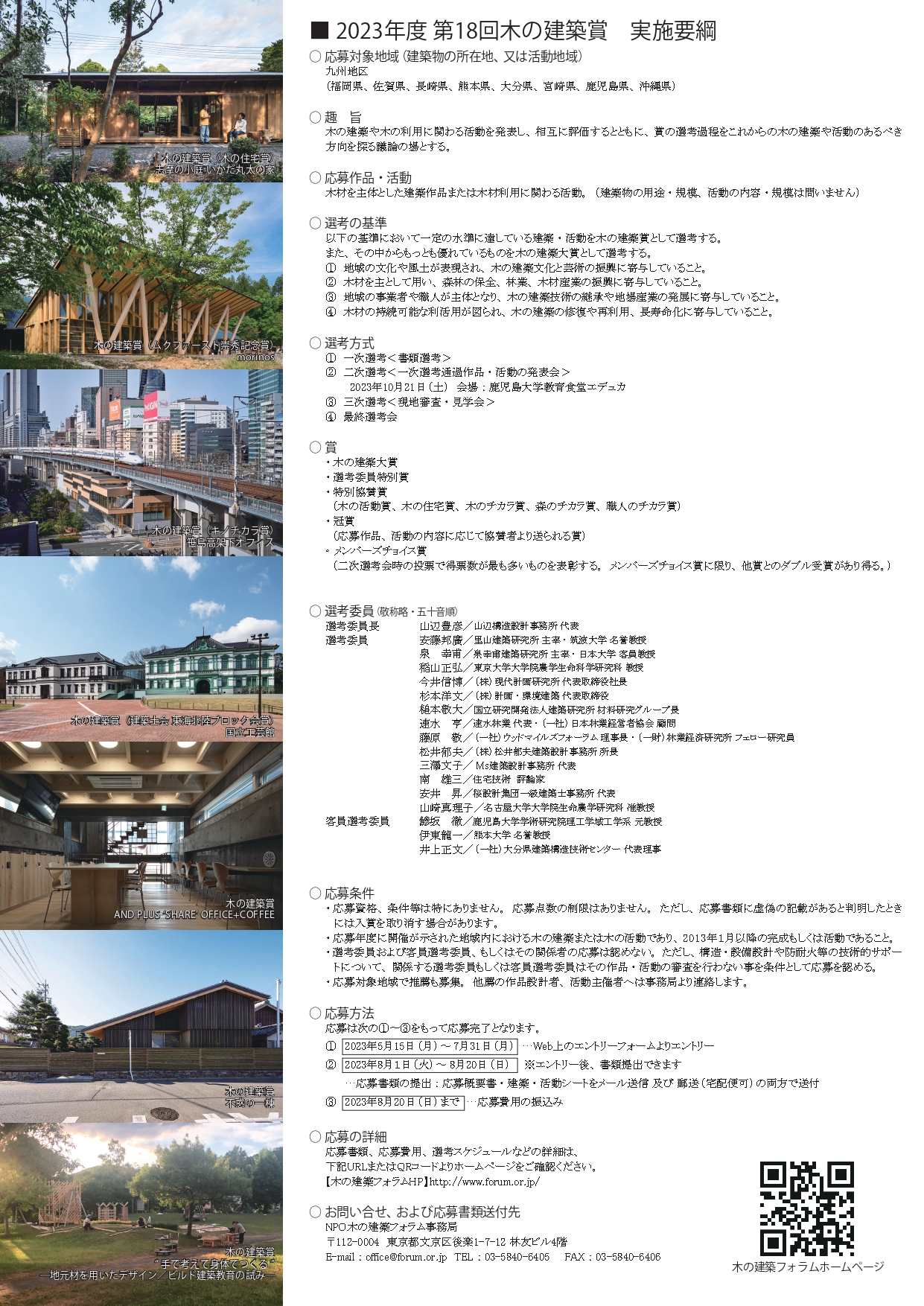

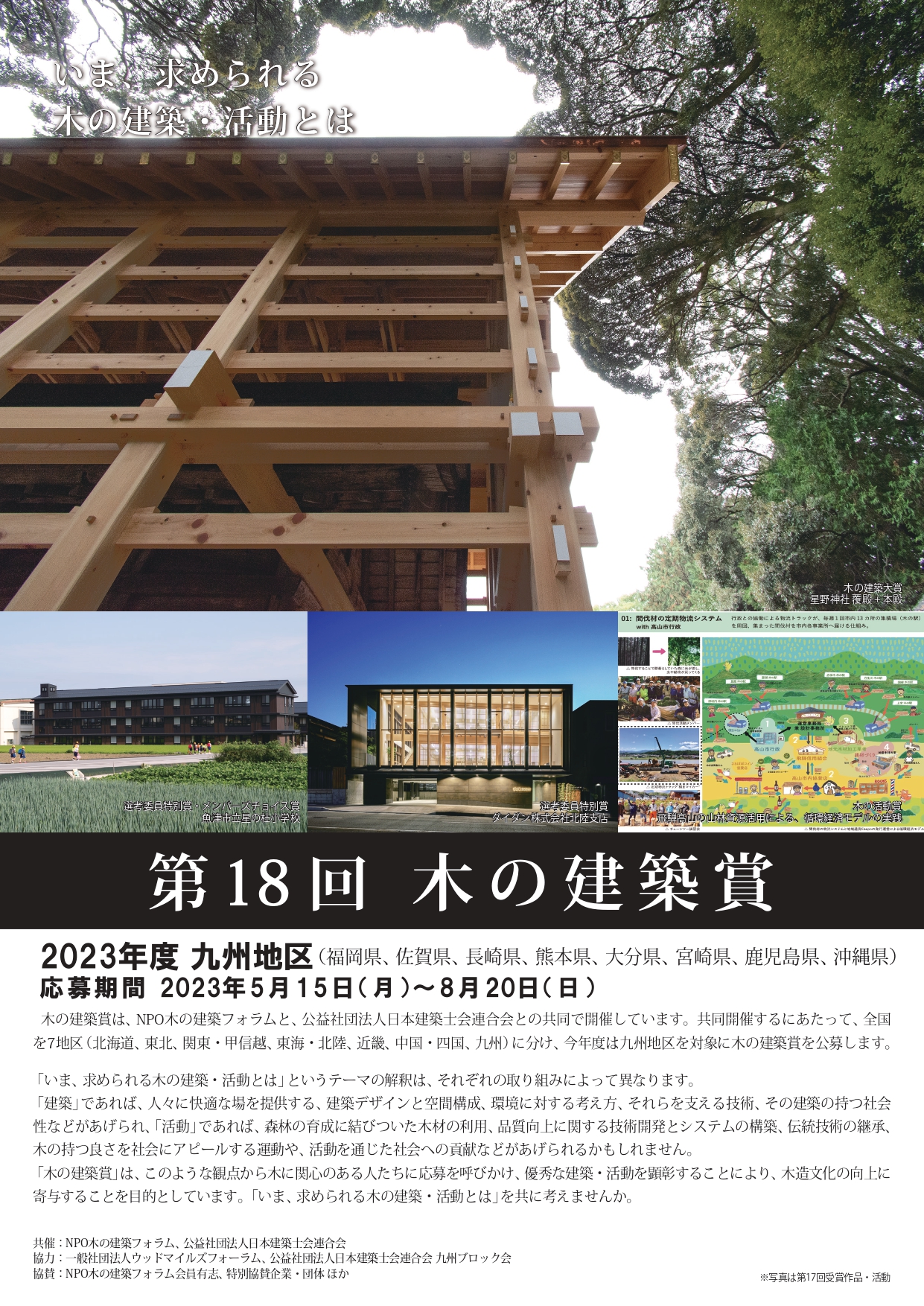

明日は第17回の「木の建築賞」の授賞式が行われます。大賞は第18回募集チラシの表紙を飾った「星野神社覆殿+本殿」です。審査の折に松井の一押しした作品です。同じ作者の「不惑の一棟」も入賞しました。

作者は古くからの友人で大工棟梁の望月昭さんの息子の望月茂高さんです。親父さんとは国土交通省の「伝統構法の検証実大実験」(2008年~2011年)でご一緒しました。二代目も伝統構法に精通した息子さんで大工棟梁ですが設計も得意で、2つ作品は彼の実力をいかんなく発揮した労作です。「覆殿」は古い神社の本殿を守るために伝統構法の「石場建て」を使い「柱」と「貫」だけ屋根を包みました。すでに8つの賞に輝いています。

神社は「神様の住まい」で人間の生活とはかけ離れた上屋ですから、つくる側の心構えがそのまま表われるという怖さがあります。いわば「つくり手」の純粋な技能や技術の表出の場で、神と向き合う神聖な気持ちをどう表すのかが試されます。もちろん手抜きは許されません、神様が見ていますから。

大工職人は「技術者」というより「技能者」です。体で覚えた技術を時と場合に応じて使い分け、存分に駆使できる人たちです。絵や写真や図面で表現する者とは一線を画しています。身につけた「技能」で木の性質を知り尽くし木と木を組み自然の猛威に備えなければなりません。それには多くの経験を積み、製材された後の木材でもどのように曲がり暴れるのかという木の癖を読み切ることが大切です。

この建物に採用された「石場置き」は大地を傷つけることなく活かし地震や台風に逆らうことのない挙動を示すことが予見されています。また、木材の特性である「めり込み」強さを発揮する「貫」は部材の「継手・仕口」と相まって「摩擦力」で力を減衰することが出来るように「限界耐力設計法」で計算され計画されています。

まさに「日本古来」の「伝統構法」と「新しい技術」を活かした革新的なシエルター「覆殿」の完成です。

「伝統は常に革新によって進化する」という実例を示し「大賞」にふさわしい仕事を見せてくれました。受賞おめでとうございます!

5月よりNPO木の建築フォラムと日本建築士会連合会主催の「第18回木の建築賞」の応募が始まりました。チラシを掲載しておきますので、みなさん奮ってご応募ください。

2023年06月15日 Thu

コラム「古民家再生」をブームにしてはいけない

いつか古民家になる丈夫で暖かい家をつくりたいと考えている松井郁夫です。

今回は最近の「古民家」ブームに対して少し思うところを書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今や「古民家再生」は空前のブームと言える状況です。

松井事務所にも多くの問い合わせがあります。

「古民家に住みたい!」「古民家を買ったけどどう直せばいいのか?」「古民家を買いたいので見てほしい。」等など。

みなさん憧れの古民家に対して切実なお悩みをお持ちです。

ではどうすれば「古民家」に住めるのか?

そのためには何が必要か?

お答えするのはそれぞれの事情によりますが、そもそも「古民家」とはどういうものを言うのでしょう。

寄せられた相談の建物の建設年代から言うと、とても「古民家」とは呼べない建物もあります。

それは第二次大戦後に建てられた家で伝統的な工法ではない建物です。いわゆる「在来工法」の家です。

「在来」は戦後に入ってきたアメリカなどの「外来」(外国)の建物に対して昭和25年の建築基準法制定の折に使われた工法の分類からその名が来ています。

もともと日本では古来伝統的な建物は木と木を組み上げることで建てられていました。それを「伝統構法」といいます。

しかし第二次大戦の焼け跡時代からの復興のために手の込んだ木組よりも簡便な家を多く提供する必要に迫られて底上げのためにつくられた「在来工法」は「復興住宅」です。むかしから日本にあったので「在来」と名付けられましたが伝統構法を簡略化した工法で丈夫な建物ではありません。

当時内務省では「庶民の建物は金物で縛ればよい、本格的な伝統の木組は文化財で実践すればよい」という機運だったそうです。つまり「質より量」が求められた時代の産物です。

なので問い合わせがあれば建物を見に行く前に「戦前か戦後か」をお聞きしています。それは大きな指針になります。

厳密には明治24年の濃尾地震で西欧の構法が入ってくるまでと戦前までの昔ながらの仕事を伝統的な「古民家」と考えています。松井事務所では以上のような「古民家の定義」に沿って改修・再生を実践しております。

大きな違いは構造に対する考え方です。「古民家」には強度で構造を成り立たせるようなことはしません。自然の力学に馴染まないからです。むしろ力をいなす「減衰設計」が有効です。

減衰の考え方は「めり込み」と「摩擦」で地震や風のエネルギーを吸収することです。「貫」や「継手・仕口」という「木組」の加工が必要です。さらに、時代を超えて生きていくには「暗い」「寒い」を取り除く耐震計画と温熱計画が必要です。

「レトロ」な雰囲気と懐かしさだけの古民家再生は、かえって建物の寿命を縮めてしまうと考えられます。

正当な「古民家再生」は木組の原点に還って伝統的な架構から取り掛かるべきでしょう!