ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2024年05月28日 Tue

「古民家からはじまる日本の家」執筆中②

いままさに空前の古民家ブームです。

しかし「古民家」は定義もなく曖昧なままブームの中で埋もれてしまっていました。

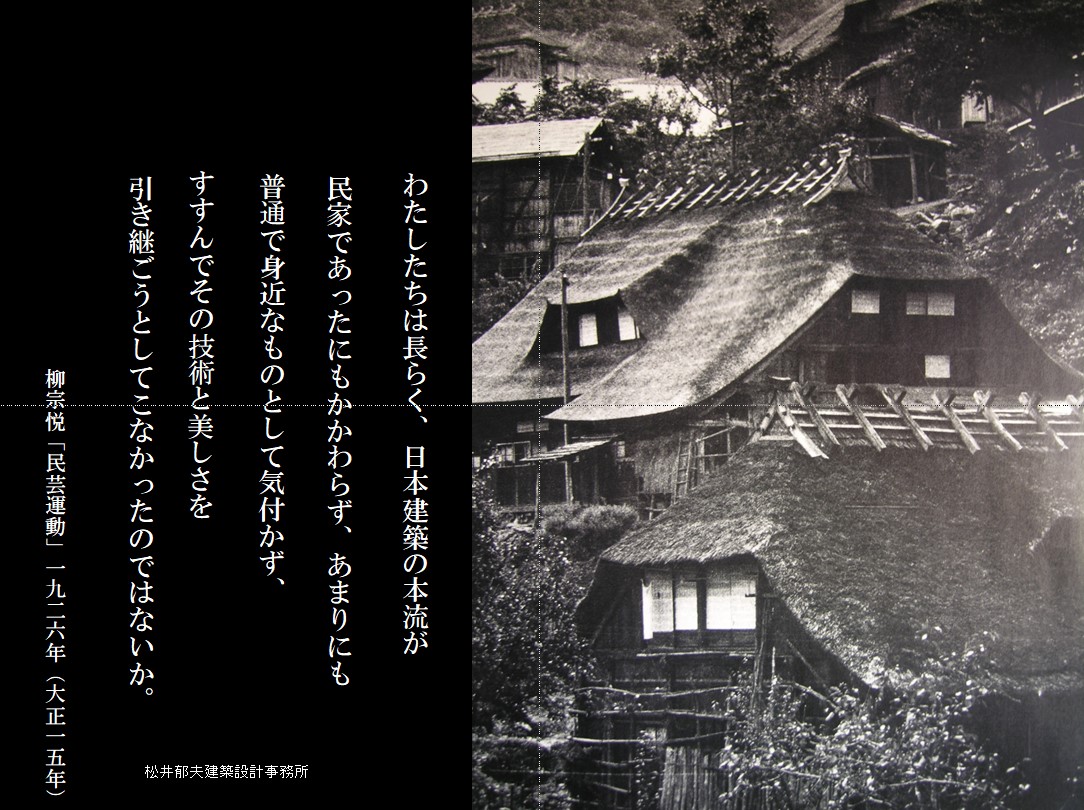

日本の住まいの原点は「古民家」を見れば明らかですが、各地に多くの民家が日常的に残っていたために歴史的評価も少なく、しばらく忘れられていました。

また、現代の建築教育は明治以来西欧の建築学を下敷きにしているので、古来から日本の大工棟梁たちが造ってきた「民家」は軽んじられてきたのです。

ところが昨今の「古民家ブーム」に乗って、再生・利活用が増えて、本来の日本の家づくりが見直されてきています。

原点である「古民家のつくり方」は木と木を組む「木組み」が基本です。

金物がなかった時代のつくり方という一面もありますが、日本の大工たちはあえて金物は避けていたようにおもいます。

いわく「豆腐を針金で釣ってはいけない」

なぜなら木という柔らかい母材は硬い金物に負けて、地震で揺らされると木の繊維を割って建物を壊してしまいかねないからです。

ところが最近では、地震が起きるたびに「金物」を補強に使うような規制がかかり、改修されています。耐震性能を伸ばすためにはそれでいいのでしょうか?

五重塔が金物を使わず、木と木を組み上げて揺れて力を逃がすように。民家も「強度」で地震や風に抵抗するのではなく、柳に風の「減衰」の理論がいいと思います。

現在、家づくりを古民家に学び紹介する本「古民家からはじまる日本の家」を執筆中です。

松井事務所が20年間主催してきた「木組のデッザインゼミナール」を単行本化しています。

この本を読めば、金物に頼らず開放的な木の家をつくることができます。ご期待ください。