ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2023年01月10日 Tue

「小平の古民家再生」進捗報告⑤

古民家は生きています。むかしの大工技術は、世界に誇る日本の伝統構法です。

いまなお全国に残る古民家を昔ながらの石場建てで再生し、次世代につなぐことを使命に、新築を超える快適な住まいをつくりたいと考えている松井郁夫です。

現在進めている「小平の古民家再生」現場の進捗報告です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昨年より取り組んでいる「小平の古民家再生」が室内の壁を塗り終えました。

茶室の炉壇もきれいに上がっています。左官職人は伊藤博文さんです。腕の良さは名人・榎本新吉ゆずりです。

これからは電気設備と建具の工事にかかります。2月の末に竣工の予定です。

内覧会のお許しがでましたので、追ってご案内します。乞うご期待!

2023年01月09日 Mon

コラム「関東大震災から100年」

いつか古民家になる丈夫で長生きの「美しい木組の家」をつくりたいと願ってる松井郁夫です。

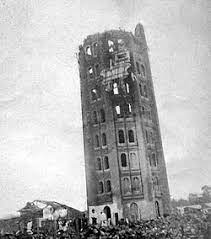

今年は、大正12年に発生し甚大な被害を出した「関東大震災」から100年になります。

そこで今回のコラムは、当事務所が取り組んでいる「地震に強い家づくり」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今からちょうど100年前の大正12年には「関東大震災」がありました。

9月1日正午ごろ、マグネチュード7を超える巨大地震が関東地方を襲いました。

死者・行方不明者は10万5千人で、明治以降の地震被害としては最大級でした。

お昼時ということもあって火を使っている家が多くて火災によって亡くなった人がほとんどだったといいます。

また、28年前の1995年1月17日未明に発生した「阪神淡路大震災」では、6434人の人がなくなりました。8割が、建物や家具の下敷きになって亡くなったのです。当時40歳だった私はこの地震をきっかけに「丈夫な家づくり」を目差すことを使命にしています。

さらに、12年前の2011年3月11日の「東日本大震災」では津波による被害が大きく、多くの方が溺れてなくなりました。

災害大国・日本で暮らすわたしたち建築に携わる者の使命は、建物を丈夫につくり人の命を守ることです。

当事務所では、「阪神大震災」以来、伝統構法による地震に強く倒れにくい「木組の家」を実践しています。

伝統構法の木組の家の耐震性能の高さは、2008年から2011年に行われた実大実験で実証されています。

わたしたちは日頃から、地震に強い家づくりを目差しています。

関東大震災 大正12年 9月1日

関東大震災 大正12年 9月1日

浅草・傾いた凌雲閣「十二層」

浅草・傾いた凌雲閣「十二層」

1995年1月17日 阪神大震災・長田町

1995年1月17日 阪神大震災・長田町

2011年3月11日

東日本大震災・津波

2008年 実大実験

2008年 実大実験

2023年01月06日 Fri

コラム「自然素材の家づくり」

いつか古民家になる「美しい木組の家」をつくりたいと願ってる松井郁夫です。

今回のコラムは、当事務所が取り組んでいる「自然素材の家づくり」をお届けします。

快適な体感温度につて書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自然素材を使うわけ

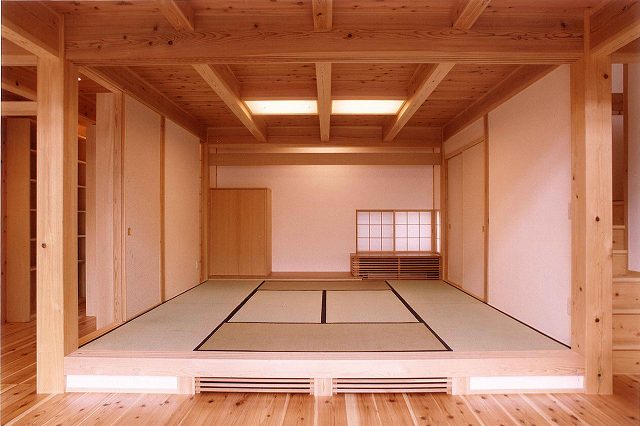

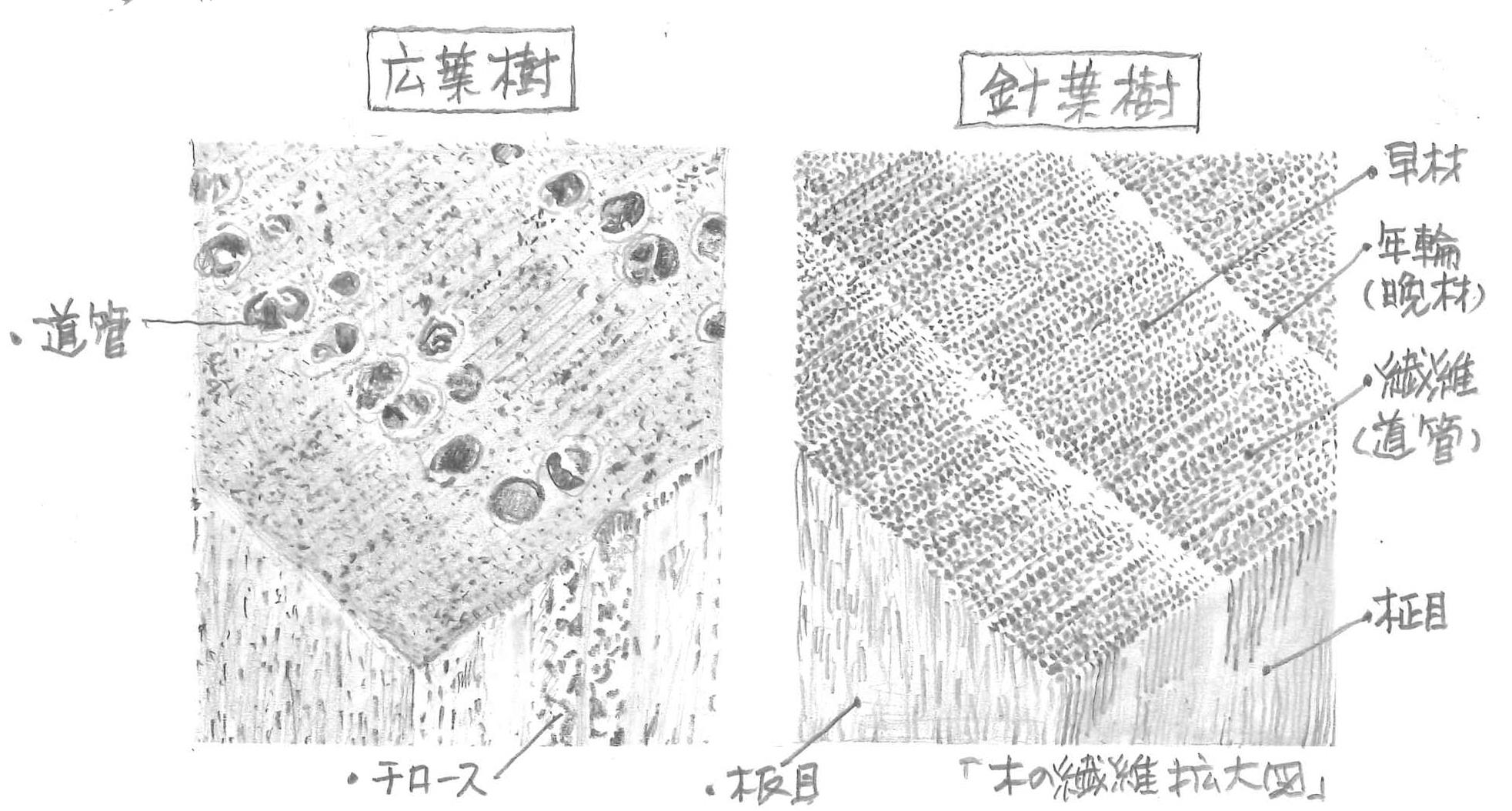

わたしたちのつくる家は、無垢の木と漆喰の家です。柱や梁には、無垢の木を使います。木は杉や桧です。壁には漆喰や土壁を使います。漆喰は無垢の木との相性がよく、白い土壁との美しいコントラストをつくり出します。

自然素材の体感温度の良い家です。いわゆる石油から作り出した化学物質ではないので、シックハウスはありません。

快適な体感温度は、室内の温度では決まりません。室温と周壁の温度の平均値が体感温度となります。例えば、室温が15度で壁の温度が25度ならば、体感温度は20度となり快適に感じます。エアコンなどの強制的な室内空気温度の設定は、むしろ不快な室温になってしまいます。

無垢の木や土壁などの自然素材は、内部に熱を蓄熱して輻射熱として放熱します。この輻射熱が多孔性の壁を持つ室内の人にとって心地よいのです。

これはビニールクロスを貼った室内では体験できません。壁の素材が呼吸しないからです。

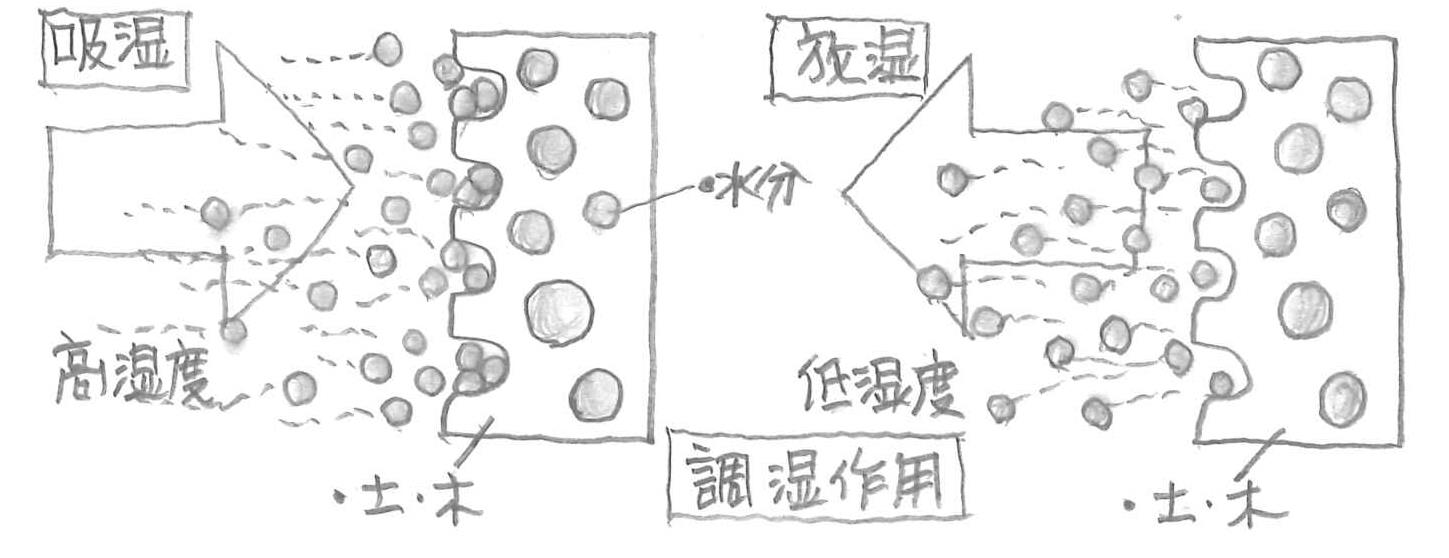

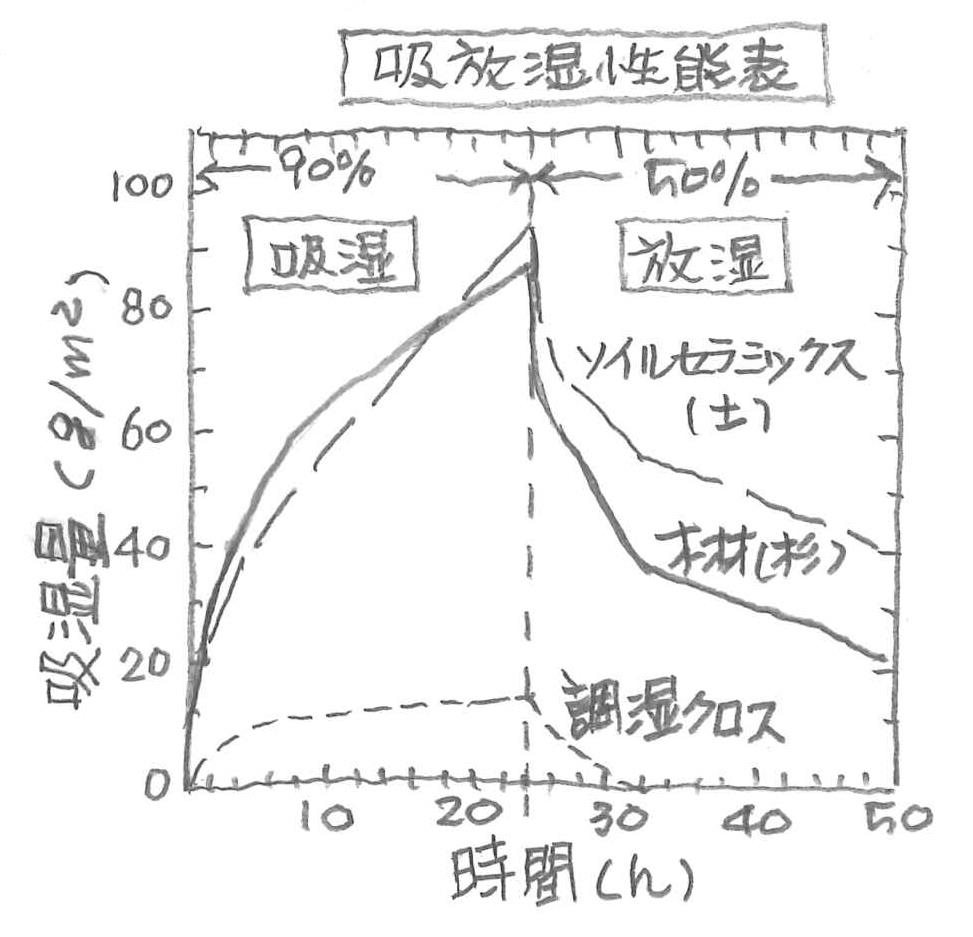

木も土も多孔性の素材です。表面は滑らかですが、目に見えない小さな孔がたくさん空いていて、室内の湿度の高いときには、孔の中に湿気を呼び込み、乾燥していると孔から湿気を放出します。「吸放出性能」と言います。

どちらも湿気や温度を調節する「調温湿機能」も持っているのです。

つまり、人の皮膚と同じような働きをするのです。床に無垢の木を使い、壁に漆喰を塗り、天井に無垢の木を貼れば、中で暮らす人は快適な気持ちになるはずです。

人は昔から地球上の生物や鉱物などの自然の素材を利用してきました。

人も自然の一部と考えれば、土や木は最も親和性のある素材です。その素材を使って家をつくるのであれば、その家の居心地はきっと良くなります。

無垢の木や土壁の家は、地球資源として持続可能な素材であり、素材の美しさや、使い勝手は快適な空間を約束してくれます。まさに真の豊かな空間をつくるのです。

2023年01月04日 Wed

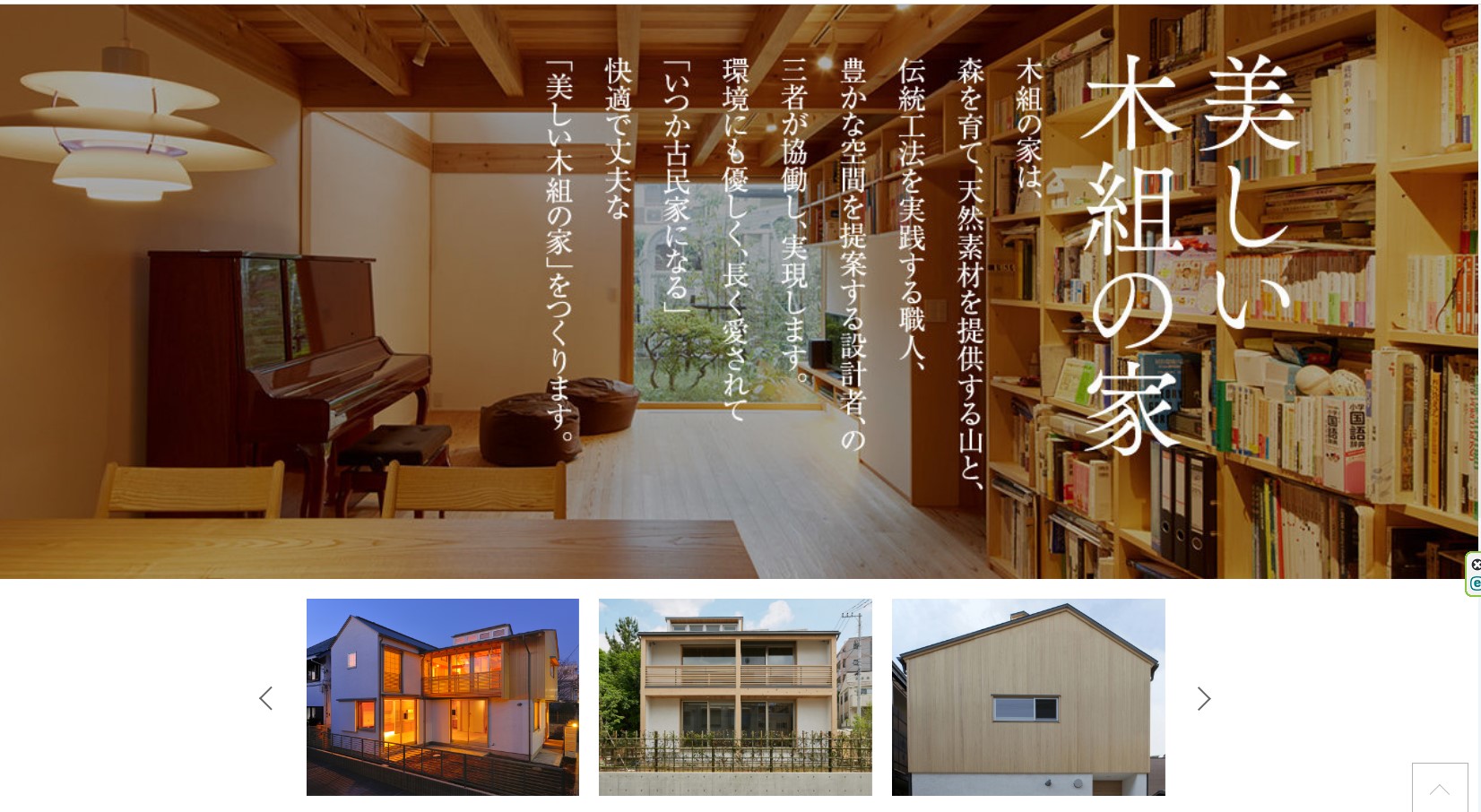

コラム「わたしたちのつくる家」

あけましておめでとうございます。

いつか古民家になる「美しい木組の家」をつくりたいと願ってる松井郁夫です。

新年最初のコラムは、当事務所が取り組んでいる「わたしたちのつくる家」をお届けします。

今年も、よろしくお願いします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

わたしたちのつくる家

わたしたちは、丈夫で美しい「木組」の家をつくります。

木の家は、古来より伝わる骨組みをつくる「木組」が大切だと考えています。

全ての柱や梁の見える「真壁」しんかべ というつくり方です。

地震や台風に襲われる日本では、家は丈夫でなければなりません。

また、美しい家は、無垢の木や土などの「自然素材」をふんだんに使いプロポーションの良い家だと思います。

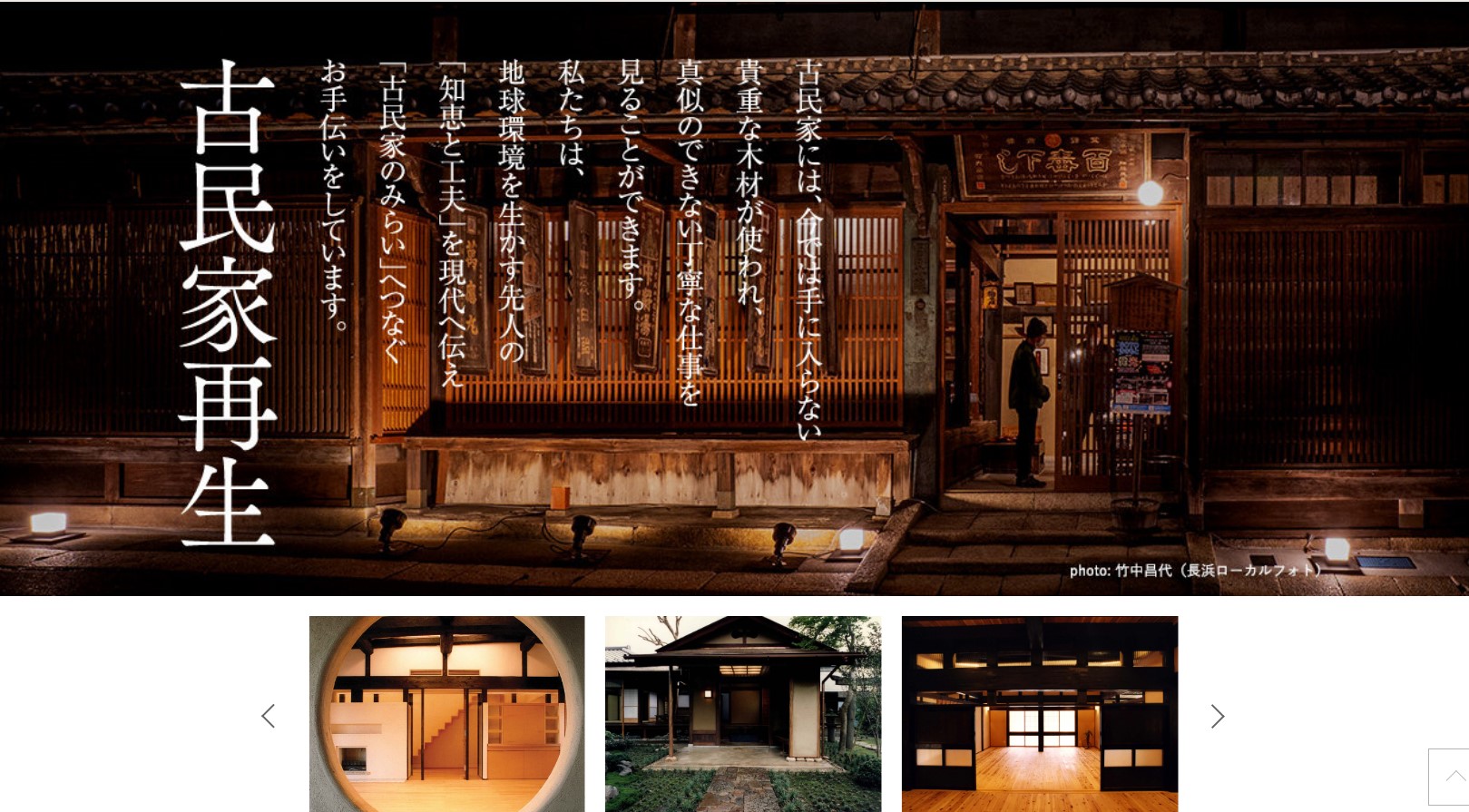

心豊かな生活とは、「本物」の素材に囲まれて暮らすことで、実感することができます。「本物=本来の物」と考えれば、「本来の物」はむかしからの素材でつくられてきた「古民家」を見るとよくわかります。

「古民家」の豊かさは、長い時間を生きた智恵と工夫に溢れる丈夫な架構を持ち、無垢の木の味わいが時間が経つほどに増し、古くなっても美しくなる姿を実感できることだと思います。それを「経年美化」と呼びます。

住まいは、「美しい」空間と「快適性」を備え、住まい手の「立ち振る舞いを美しく」する、佇まいであることが大切だと考えます。

控えめで暮らしの邪魔をせず、細部にまでこだわるデザインを「美」ととらえ、実用的な「用」は環境を壊すことなく、長い時間の生活の変化を楽しめることです。

「木組の家」は風景に溶け込み、心に響く原風景をつくリます。耐震性と温熱性を向上させることで、安全性と利便性を備えた心地よい「住まい」を実現します。

木は、植えて育てれば「無限の資源」です。森を育て、天然素材を提供する「山」と、伝統構法を実践する「職人」豊かな暮らしを提案する「設計者」の三者が協働して、幸せに包まれた家庭をつくりたいと思います。

わたしたちは、環境にも人にも優しく長く愛されて「いつか古民家になる」「美しい木組の家」をつくります。

2023年01月02日 Mon

「鶴見の古民家再生」現場報告

ブログ | プロジェクトレポート | 鶴見の古民家再生

日本が誇る古民家に学び継承する「古民家再生」を使命だと考えている松井郁夫です。

進めております「鶴見の古民家再生」現場に年末の納めに行ってきました。

遅れていた現場ですが、ロフトの断熱施工も終わり、お風呂や洗面所が出来つつあります。

和室やリビングの天井が素敵です。来年の3月には完成と聞いていますが、もう少しかかるでしょう。

最後の詰めですから、慌てず丁寧に仕事を進めていただきたいと思います。

2023年01月02日 Mon

「小平の古民家再生」現場見学会

日本が誇る伝統構法の原点「古民家再生」を使命だと考えている松井郁夫建築設計事務所です。

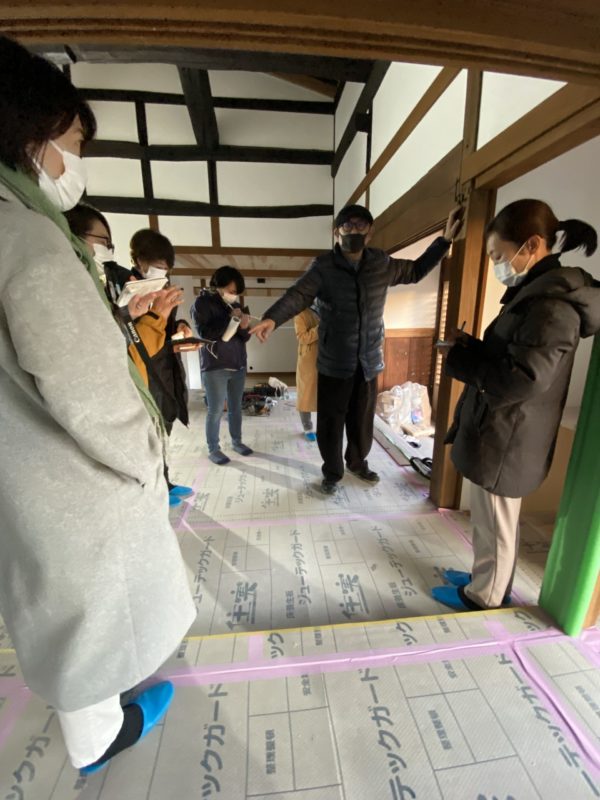

年末には、何度か進捗報告をさせていただいている「小平の古民家再生」現場に「木組のデザインゼミナール」の受講生の見学会に行ってきました。

講座では古民家の定義や、歴史的変遷などをお話していますが、実際の現場を見て実践力をつけてもらうことが目的です。床下も天井も閉じた状態の見学なので、これまでの工事の経過や改修内容を写真や図面で説明しながら見ていただきました。

その後、場所を変えて忘年会。年の瀬の良い締めくくりになりました。

2023年2月末には完成の予定です。その際には完成内覧会をお願いしています。

2023年01月01日 Sun

2023年 謹賀新年

2023年 あけましておめでとうございます。

2023年 あけましておめでとうございます。

松井郁夫建築設計事務所は、設立38年を迎えました。設立以来、「生まれも育ちもわかる」日本の山の木を使い、職人の手仕事による伝統の「木組の家」をつくり続けています。

昨年2022年は、激動の年でした。毎年激しくなる気候変動の中、コロナ禍は第7波に突入し、ウクライナとロシアの戦争が始まり、首相の銃撃事件が起き、国民の反対多数にもかかわらず国葬が強行され、政界がカルトに支配されていた事実が明らかになったにも関わらず、関係した議員は辞めることもなく、上がり続ける物価は、建設物価も例外ではなく、国防費が税金から支出されることが国閣議決定され、まるでパンドラの箱を開けたような混沌の年でした。

この世相を切り裂くには、パンドラの箱に残っていた「希望」を信じて「暗黒の中の一筋の光」を自らの努力で手に入れるために、一人ひとりの意思をはっきりと表明し、声を上げ、信じられることを貫くことだと思います。

松井事務所では、本年も「山と職人と住まい手をつなぐ」「木組の家づくり」と「むかしといまをみらいにつなぐ」「古民家再生」を継続し社会に貢献しながら、健康と幸せを実現する快適な住まいを提供します。今年も、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

卯年元旦 代表取締役 松井郁夫

2022年12月30日 Fri

正月休みのお知らせ

松井郁夫建築設計事務所は、お正月のお休みを2023年1月5日までいただきます。

お休みの間にもメールはつながります。

今年は激動の年でしたが、来年に希望をつなぎましょう。

みなさま良いお年をお迎えください。

2022年12月30日 代表取締役 松井郁夫

2022年12月24日 Sat

ホームペイジを再度リニューアルしました!

以前リニューアルいたしましたHPを、再度更新して、新しいページにしました。

さらに見やすく、美しくなった画像から訪問してください。

2022年12月24日 Sat

メリークリスマス

2022年12月17日 Sat

コラム「持続可能な森林経営の勉強部屋」の講演をYou Tubeにアップしました。

いつか古民家になる「美しい木組の家」をつくりたいと願っている松井郁夫です。

今日は、松井事務所が取り組んでいる「山から考える木組の家」ついて講演したzoomセミナーのご紹介です。

少し長いですが、お時間の許す方はぜひお聴きください。よろしくお願いします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日11月12日に「持続可能な森林経営の勉強部屋」で講演した動画を、You Tubeにアップしました。

主催者の藤原敬さんは、元林野庁にお勤めで、外国からの木材が多くの重油を使って運ばれてくることに異議を唱えて、流通経路と重油使用量を明らかにする「ウッドマイルズ」という概念で、できるだけCO2を出さない国産材を使うことを提唱している方です。まさにSDGsの考え方に合致する考え方で、松井が取り組む国産材の「トレーサビリティ」や「古民家再生」にも通じる概念です。

今回は、松井事務所が取り組む「山から考える木組の家」についてお話させていただきました。

1時間40分のzoomセミナーですが、お時間のある方は下の画面からご視聴ください。木の建築に関係する人たちには、ぜひ聞いていただきたい内容です。

2022年12月15日 Thu

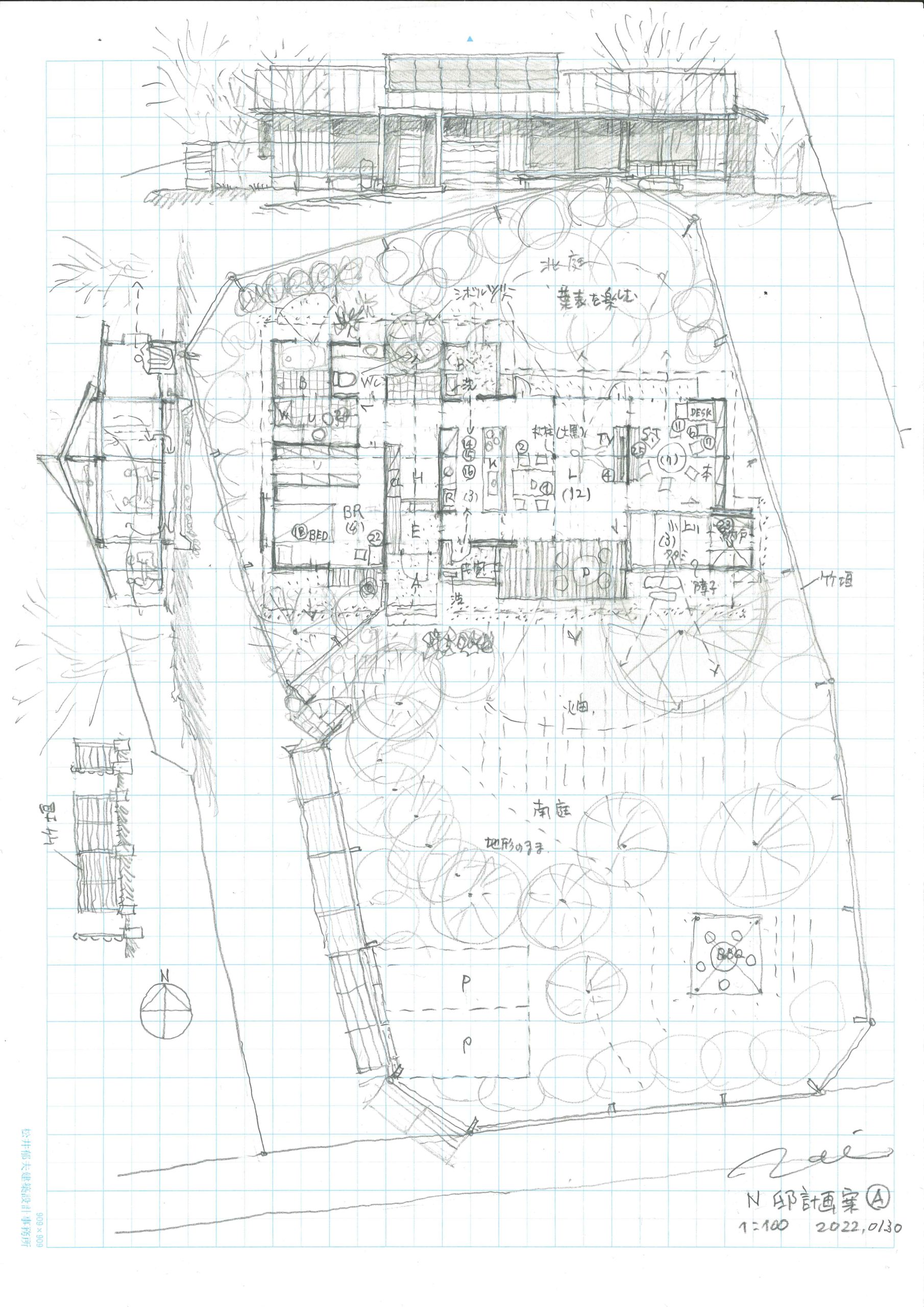

「京都の木組の家」始まります。

いつか古民家になる「美しい木組の家」をつくりたいと願ってる松井郁夫です。

今日は、当事務所が取り組んでいる新築の家の「プロジェクトレポート」をお届けします。

今後もご報告いたしますので、よろしくお願いします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ありがたいことに「木組の家」には、全国に根強いファンがいらっしゃいます。

今回は京都のご夫婦で、金物に頼らない手仕事の家づくりをご要望されて、しばらく設計者を探されていたようです。

いろいろな方にご相談されたようですが、最後にネットで松井事務所にたどり着いていただきました。

いくつか気にされていることがあり、ご連絡を躊躇されていたとお聞きしています。

それは、「木組の家」の良さは共鳴できるが、以下の点が心配だということでした。

①手持ちの予算でできるのか?

②HPで見ると、松井事務所は敷居が高いのではないか?

③東京から地方の仕事はできるのか?

④近くの職人さんを頼めるのか?

⑤その他もろもろ…

そこで、ダメ元でウチに連絡されて、Zoomでの初顔合わせとなりました。

その際の第一印象がお互いに良かったので、早速、敷地を見せてもらいに行きました。

お話を伺うと、予算も敷地も充分でしたし、地方の仕事は、松井事務所のネットワークを使えば、全国で建設可能です。

まず、建築と庭の工事費と設計料や消費税の全ての経費を合算した「工事費の目安」を提示させていただき、安心していただきました。

ちなみに松井が「職人がつくる木の家ネット」を最初に立ち上げたときには、事務局を務めていたことと、雑誌の取材で全国の伝統構法の職人を訪ねて歩いた「日本列島・伝統構法の旅」を執筆したことから、日本中に知り合いの大工職人がいます。

また、木組に熟知した「ワークショップき組」という「木組のデザインゼミナール」のOB仲間も全国のメンバーとして活躍しています。

今回もご依頼人の隣町に、木組みにこだわる大工職人の知り合いがいました。ご依頼人にもご紹介させていただき進めることになりました。

先日は、渋谷にあるオリジナルキッチンのショウルームにご案内させていただき、当事務所にも来ていただきました。

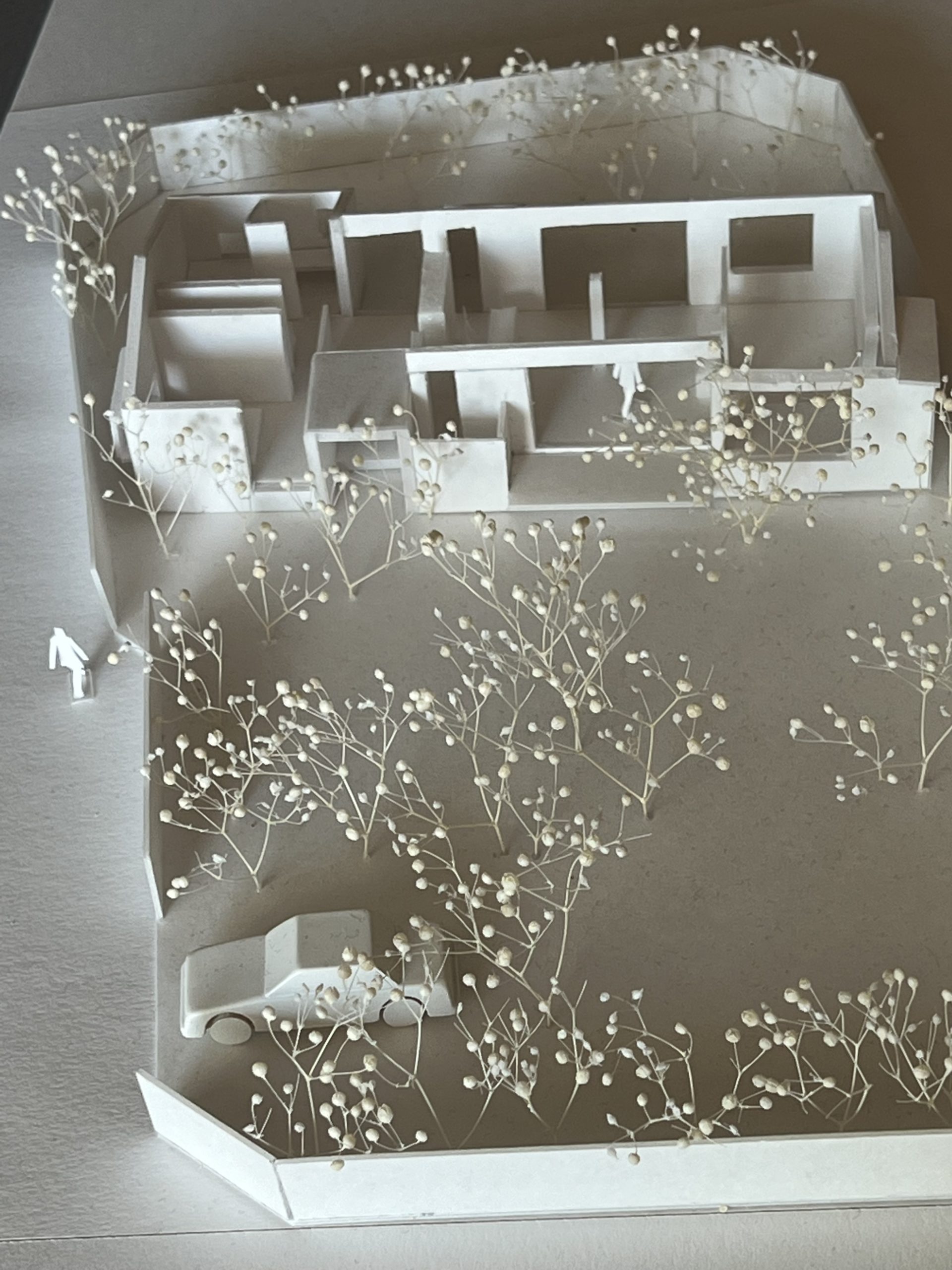

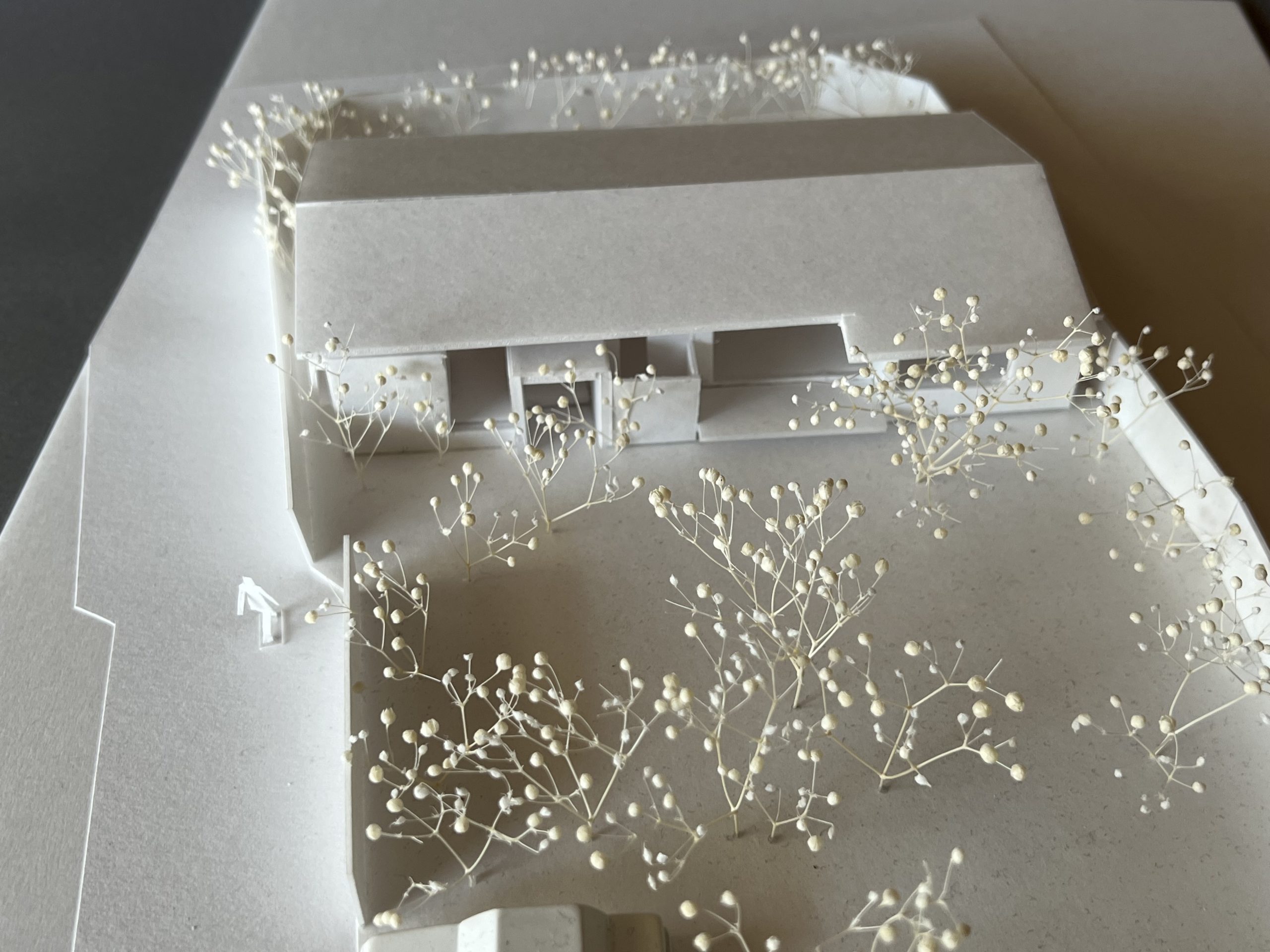

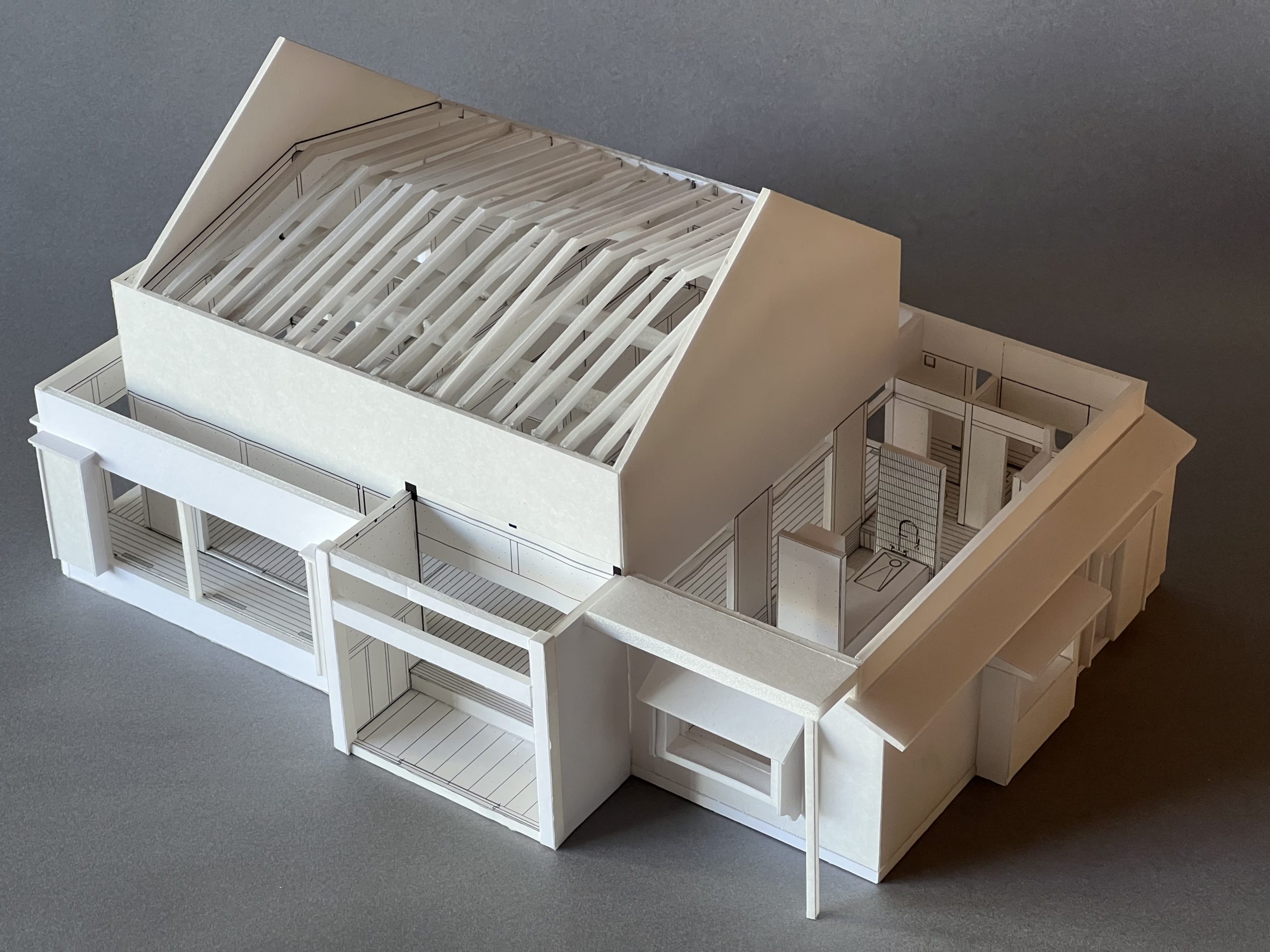

すでにご要望や敷地の図面は「要望シート」で頂いておりましたので、敷地の形状に沿って一案描いて、模型をつくってご提案させていただきました。

南に正対した30坪の平屋です。敷地が低いので基礎を高く建物を浮かせて水害に備えます。

敷地内の樹木はできるだけ活かし、浴室からも眺めることができます。間取りは、南と北に風と視界の抜けるワンルームです。

一案目は「たたき台」ですので、これから更にご意見・ご要望をお聞きして進めることになります。

松井事務所では、多くの方に、ここちよくゆたかな「木組の家」に暮らしていただきたいと考えておりますので、決して敷居は高くありません。本人もいたってフランクな性格です。(笑)

完成まで現場に通うことになります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

2022年12月13日 Tue

「鶴見の古民家再生」進捗報告

作品 | ブログ | プロジェクトレポート | 鶴見の古民家再生

古民家は生きています。世界に誇る日本の伝統技術は、むかしからの大工仕事のことです。

松井郁夫建築設計事務所では、いまなお全国に残る古民家を、伝統構法で再生することを、使命にしています。

今回は、現在進めている「鶴見の古民家再生」現場の進捗報告です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大正12年の関東大震災で被災した家を修理して住んでいた鶴見の古屋を再生しています。

古民家と呼ぶには、時代が新しいのですが、仕事は立派な古民家並みです。

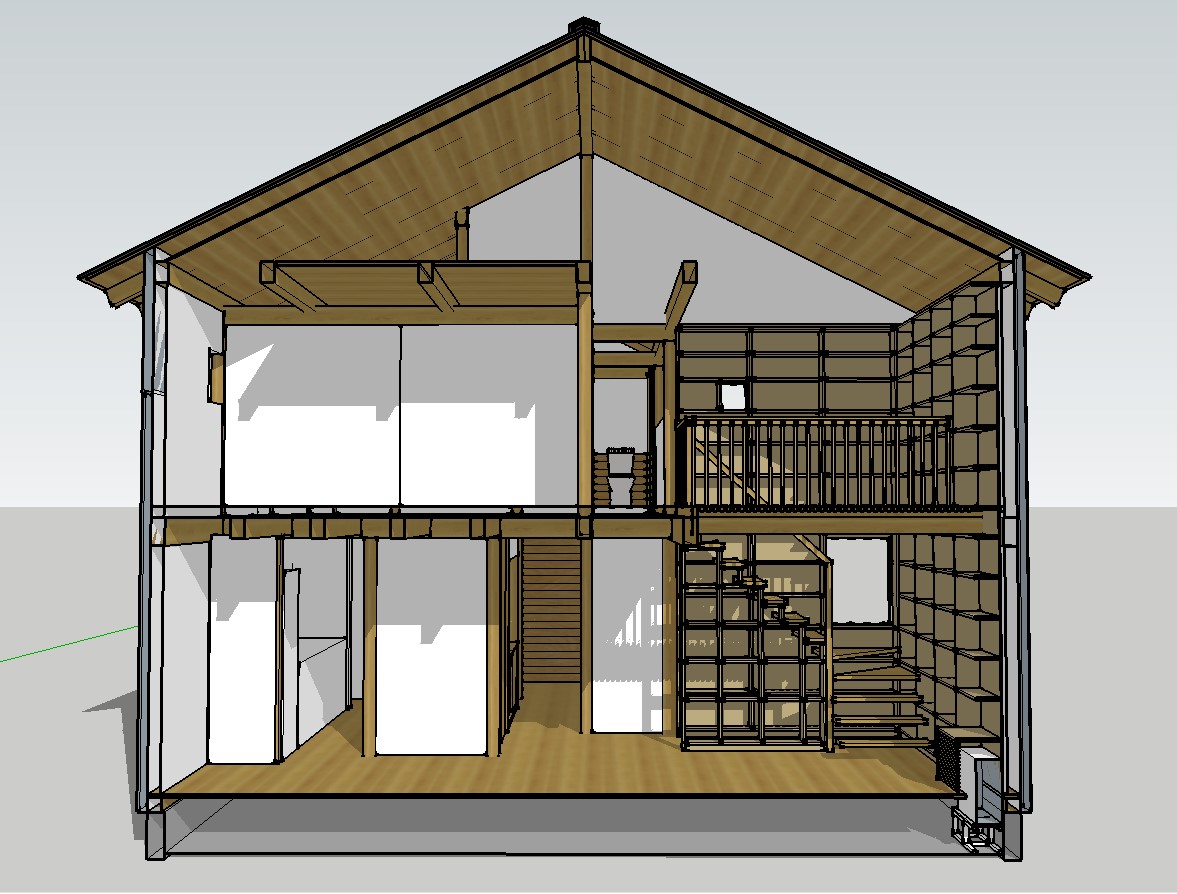

丈夫な架構が残っていた大正時代の母屋を中心に新しく水回りを改修し、昭和に増築された二階建ては架構も華奢でしたが、耐震補強をして直します。

母屋の座敷は天井を取り払い、太い梁を露出してその上に葦の天井を張りました。断熱材も充填して温熱向上を目差します。

大型の木製窓はオリジナルで気密の良いWガラスです。ロフトに上がる階段はコンパクトに手すりと親柱を一体化しました。

桧板張りの浴室も徐々にできてきました。まだまだ時間がかかりますが、ここに来て一気に仕事が進んでいます。

3月の完成が楽しみです、早くみたいですが…。

2022年12月11日 Sun

「小平の古民家」進捗報告④

ブログ | プロジェクトレポート | 小平の古民家再生

古民家は生きています。むかしの大工技術は、世界に誇る日本の伝統構法です。

いまなお全国に残る古民家を昔ながらの石場建てで、次世代につなぐことを使命にしている松井郁夫です。

現在進めている「小平の古民家再生」現場の進捗報告です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ゆっくりと進んでいる現場ですが、内部の壁塗りが始まりました。

和室は土壁です。現場でサンプルをつくってもらい、藁の量の調合を確認しました。

その他は漆喰壁です。内部の壁ができると、完成後の姿が想像できます。

完成は来年2月の末になりそうです。

2022年12月10日 Sat

コラム「名編集長 故・土松三名夫さんのこと」

みなさんこんにちは、いつか古民家になるような丈夫で美しい木組みの家をつくりたいと想い続けている松井郁夫です。

このコラム欄では、日々の設計から考える家づくりのことや環境問題のことなどを綴っています。

今回は、お世話になった編集者「故・土松三名夫さん」について描きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

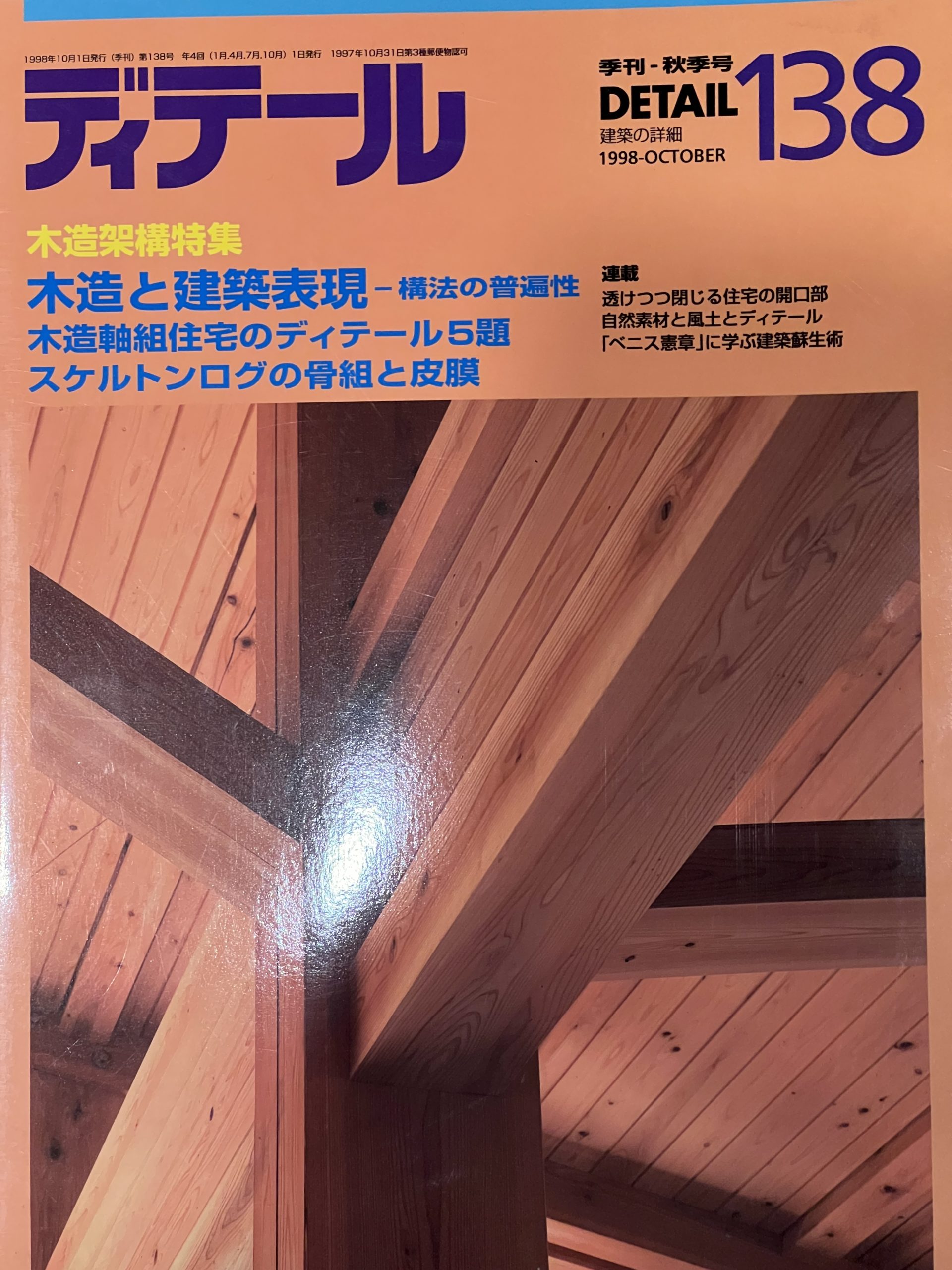

「君にやってることは大切なんだよ!」と言って建築出版社老舗、彰国社の編集長が声をかけてくださったのは24年前の1998年ことです。

その年の季刊誌ディテールという建築雑誌138号に「木組の家」を2題とりあげていただきました。その彰国社の編集長「土松三名夫」さんが亡くなったことを最近、友人のFBで知りました。

2004年には、わたくしの初めての単行本「木組の家に住みたい!」を編集していただきました。

本を出版することを知らない設計者に、何度も編集室に呼んでくれて、文章を入れ替えたり、文字の校正を繰り返し何度も指導してくれました。

あまりの頻度の多さに、こちらが辟易した時には「本は縦横の糸を編むようにつくるから、編集と言うんだよ」と優しく諭してくれました。

その根気強さのおかげで、「木組の家に住みたい!」は6版を重ねロングセラーを続けております。

また、文章が読みやすいせいか、中学校の国語の試験問題にも採用されました。

土松さんには、書道の趣味があって、都立美術館にその作品を見に行ったこともあります。わたくしも書道は「若越書道会」3段の免許を持っているので話が合いました。

わたくしが現在「ウエルパイン書店」という出版社を設立できたのも、土松さんから本の編集について教わったおかげだと思います。

今になって、もっともっと本の編集について相談できたらよかったのにと悔やまれます。

退職されてから連絡が取れなかったので、突然の訃報に驚いております。

大変お世話になりありがとうございました。

どうぞごゆっくりお休みください…合掌…。

2022年12月09日 Fri

コラム「UNBUILT・Project」

みなさんこんにちは、いつか古民家になるような丈夫で美しい木組みの家をつくりたいと想い続けている松井郁夫です。

このコラム欄では、日々の設計から考える家づくりのことや環境問題のことなどを綴っています。

今回は、不幸にして建たなかった「UNBUILT・Project」について描きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

建てば素敵な家になったのに…日頃の心がけが悪いのか?なにか祟りがあるのか?

建たなかった家のトホホな特集です。(笑)

2022年11月29日 Tue

「小平の古民家」進捗報告③

ブログ | プロジェクトレポート | 小平の古民家再生

現在工事中の「小平の古民家」の再生現場から進捗状況をご報告します。

この古民家は、江戸時代に小平の新田開発に尽力した郷士のご実家です。

2021年6月より設計をはじめて、2022年2月に実施設計を終え、解体工事が始まりました。

入り母屋造りの茅葺き民家の写真も残っており、当時からかなり裕福な家であったことが伺えます。

昭和になって屋根は瓦に葺きの入母屋造りに替えられ一回り大きくなりました。土間部分が増築された様子が写真と小屋裏の痕跡からもわかりました。

今回の再生は、先祖の建物に新しい用途を与え、重厚な外観となりました。住まいとは別の用途を加えて住み継ぐための大改修です。

まず入り母屋の「式台玄関」は残し、中央の部屋は「板張りの広間」とし、生け花のアトリエ兼展示室とします。畳敷の座敷は茶道のできる「茶席」として炉を切り水屋を付けます。

増築部の土間は、新しい台所と生花の水場を兼ねてオリジナルシンクと調理のできるストーブを据えます。シャワー室にもこだわり建物全体は趣味の家となります。

現場は外壁の断熱や仕上げと小屋裏の断熱材工事を終えて、室内の壁仕上げ工事に入っています。解体中は間取りの分からなかった室内も壁ができてだんだんに様子がわかるようになりました。

仕上げの土壁や漆喰壁、タイル工事はこれからですが、無地の桧の板も張り終えて「床下エアコン」の設置が終われば、完成を待つのみとなりました。

途中経過ですが、むかしの茅葺きの頃の外観と工事現場の写真をお送りします。解体中に大きな足固めの存在がわかりましたが、その補強がポイントです。

2022年11月23日 Wed

コラム「ものつくりの社会的責任」

みなさんこんにちは、いつか古民家になるような丈夫で美しい木組みの家をつくりたいと想い続けている松井郁夫です。

このコラム欄では、日々の設計から考える家づくりのことや環境問題のことなどを綴っています。

今回は「ものつくりの社会的責任」について描きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次男の至の制作したドキュメンタリー映画「私だけ聴こえる」が、いろいろな賞を頂いておりますが、商業映画と違い経済的には難しいのが現実ですが…。ドキュメンタリーはフィクションのような架空の世界と違って、

「ものをつくる」ということは、

また、家づくりには、その家が建つ場所の周辺環境も大きく影響します。世界中どこに行っても同じ家を建てても良いわけではありません。そういう意味では、一軒の家づくりといえども、地域特有の気候風土や民族や歴史などを俯瞰する「文化」の一翼を担っています。

なので家のつくり方や価値は、個人の好みによって決められるものではなくて、周辺環境の関係において決められると考えられます。むしろ形や構法は、地域の環境から決まっていくと考えるのが自然でしょう。

ここで、建築士の関わる家づくりの「社会的責任」を考えたいと思います。「ものつくりの社会的責任」と言い換えてもいいかもしれません。

特に木の家をつくる人は、地球資源の自然の素材である「樹木」の命を頂いて使ってつくっているわけですから、環境の持続が可能なように大切に使い、循環させる「責任」があります。「循環」は「必要条件」といってもいいかもしれません。また職人技術の「継承」も大切な課題です。長い間に培ってきた伝統の技術を絶やすことのにように、これからも使い続けることが必要です。

この「コラム」欄で以前に「建築はファッションか?」という辛口のコメントを書きましたが、今日のコラムはその続編のようなものです。モノつくりは「嗜好性」の強い一面もありますが、「家づくり」で大切なのは必要とされる場所に「社会性」を考えた上で「責任」を持ってつくるものではないかと思います。その場合、設計者に課せられた「社会的責任」は、オーナーの依頼に関わらずに、与えられた条件を包括し、職人の技能を継続しながら「地球環境」にとっても持続可能な仕組みを創り上げることだと考えます。

写真は「速水林業」のFSC認証を獲得した持続可能な豊かな森です。わたしたちは履歴のわかる「生まれも育ちもわかる木」を使って家づくりを進めています。

2022年11月15日 Tue

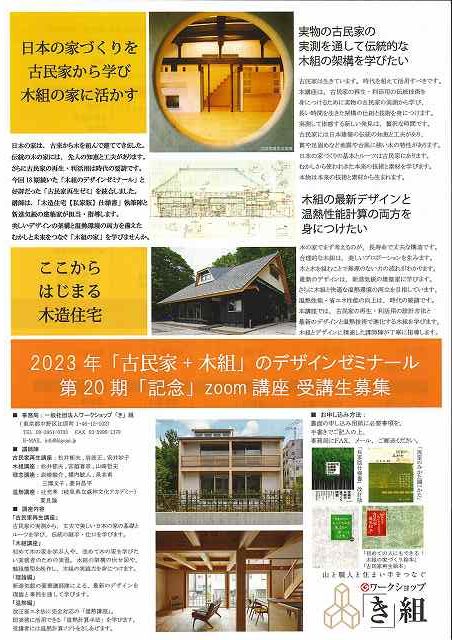

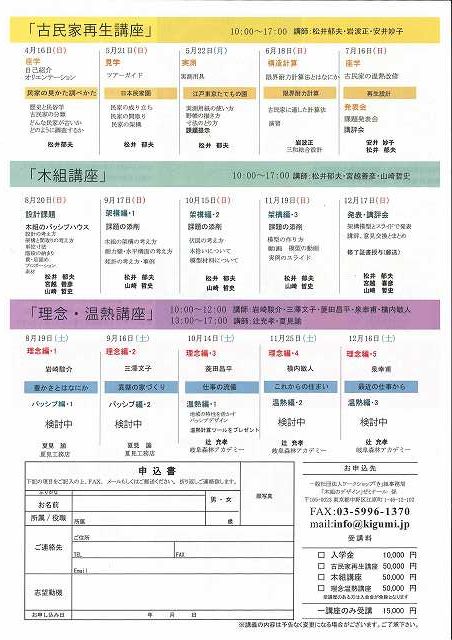

2023年:第20期「木組ゼミ」受講生募集

来年で20期を迎える「木組のデザインゼミナール」のカリキュラムができました。

20年目の記念すべき「ゼミナール」ですので、「理論講座」では、超一流の豪華講師陣をお迎えしました。

岩崎駿介さんは、都市デザインから世界の難民救済をこころざし「日本ボランティアセンター」を設立した後、茨城県三郷に自邸「落日荘」(建築学会賞受賞)を自力建設されています。本ゼミでは毎回始まりの講座をお願いしています。世界的視点から見た日本建築の美しさや豊かさの指標を話していただきます。

三澤文子さんは、住宅の設計ばかりでなく「建築病理学」に基づく改修を手掛ける「住宅医」協会を立ち上げてご活躍の女性建築家です。

菱田昌平さんは、ベルギーの民家に学んだ素朴な建築の自邸に住み、本講座で学んだ「木組の家」を得意とする工務店を経営している、やんちゃな社長兼設計者です。独特の世界観をご覧ください。

横内敏人さんは、和の精神でつくる高級な住まいの設計者としてとても有名です。木の建築の本道をゆく作家として全国で活躍されています。美しい建築をご堪能ください。

泉幸甫さんは、アカデミズムとは一線を画した野性的な作風で名を成している住宅作家です。「イズミ印」のユニークな取り組みを話していただきます。

どのお話も「木組ゼミ」でしか聴けない講座ばかりです。

また「古民家再生」講座は、従来の時間の枠を拡大しました。最近は「古民家ブーム」に乗って玉石混交の講座もありますが、本講座では古民家の見学や実測を行い、古民家再生に最も適した「限界耐力計算」の取得や演習から「温熱向上」のノウハウまで、正統な再生技術を身に着けていただけます。古民家の温熱向上に最初に取り組んだ、先駆者の宮城県の設計者安井妙子さんの取り組みも必見です。

さらに「温熱講座」によって2025年の「省エネルギー法義務化」にも対応する計算演習ができるように岐阜県立森林文化アカデミーの辻充孝さんによる基礎からわかる温熱の話を聴けば、計算ソフトの無料配布もあります。

本講座の軸となるのは「木組講座」です。ロングセラー「私家版仕様書」執筆者による指導の元、課題の添削を行いながら、木の知識や架構の基本を学び、金物に頼らない伝統的な木組の家づくりを体得していただきます。

全ての講座を履修していただくことで、これまで以上のスキルが身につきますが、単発の受講も可能ですので、お問い合わせください。

みなさまのご参加を心よりお待ちして申し上げております。

ワークショップ「き」組 代表 松井郁夫・拝

2022年11月13日 Sun

コラム「快適な真壁の住まい」

みなさんこんにちは、いつか古民家になるような丈夫で美しい木組みの家をつくりたいと想い続けている松井郁夫です。

このコラム欄では、日々の設計から考える家づくりのことや環境問題のことなどを綴っています。今回は「真壁」について書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー