日記

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2013年11月15日 Fri

大工育成塾の教え子たち

11年前より、国土交通省が大工の育成を行っています。

きっかけは、町の工務店から職人の徒弟制度が失われたことによって、優れた伝統の大工技術を伝承することが困難になったことです。そこで、国家プロジェクトとして伝統技術を学ぶ「大工育成塾」を立ち上げました。

3年間、大工志望の子どもたちを工務店が預かり、実践を学ばせるとともに、職人に必要な座学を教え、将来の棟梁に育てることが目的です。今年で11年目になりますが、提唱者の住宅産業研修財団の理事長・松田妙子氏のもとで、すでに多くの大工志が巣立っています。

わたしは立ち上げ当初から、教科書づくりをお手伝いしました。設計図の描き方の講師も続けさせていただいています。おかげさまで、教えた子供たちが、わたしが依頼する工務店の大工として働いているので、いまでは一緒に仕事をすることができます。

今も、八王子の家の墨付けをしているキューブワンハウジングの村井君や、我孫子の家の刻みをしているタケワキ住宅建設の篠塚君は、現場で会っています。先日は、優良工務店会の講演会で、二人の卒業生と会うことができました。どちらも、今では立派な工務店の顔になって働いています。

10年一昔といいますが、入塾式の時に「君たちと仕事ができるようになるといいね」と挨拶していますが、それが確実に実現しています。最近とみに、日本の未来を支える若い大工たちと、一緒に仕事ができる喜びをかみしめています。

2013年11月13日 Wed

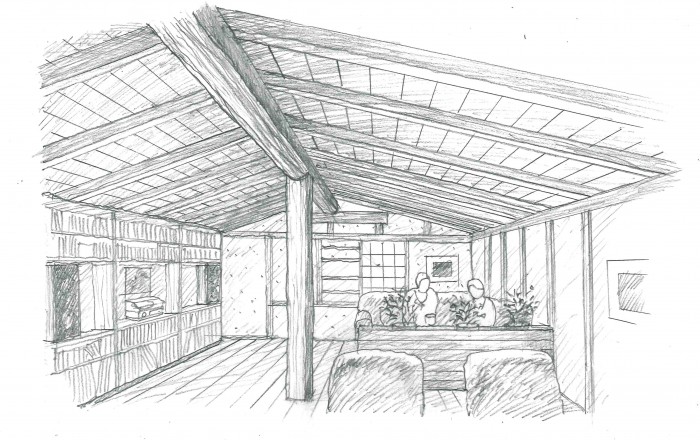

フリーハンドは自由だ!

最初のインスピレーションは、フリーハンドのスケッチで描くことにしています。どんなにCADが発達しても、発想をかたちにするには自由な線が必要です。数値化された機械的な線よりも、フリーハンドの線の方が無限の可能性があります。

感性の発露は、手から出すことがいいと思います。手は不思議なもので、頭で考えなくても、手が練り上げてくれることがあります。手を動かすことで発想が広がることもあります。

より自由な発想を得るためには、まずは、周辺環境を読み込むことです。敷地に立って、光や風の流れを捕まえ、廻りの建物や緑をよく観察することです。

そのうえで図面に向かい手を動かすと、自然と建物の配置や間取りが決まってきます。結果、周辺となじみのいい、さりげなく周囲の溶け込むいえづくりにつながります。

ともすると設計は、理屈から入って頭でっかちなコンセプトに支配されやすいのですが、頭は後から、手についてゆくというと言い過ぎでしょうか?

過剰なデザインや、システムにこだわり過ぎることの不自由さが分かるのは、手が先にあるからです。フリーハンドはいつも自由です。手から紡ぎ出すやわらかな線は、生活の質も柔らかく優しく包んでくれると思います。

2013年10月20日 Sun

スケッチの楽しさ

車窓から見える風景に、ちょっと立ち寄りたくなるほど魅力的な場所があります。そんなときにスケッチブックがあれば、楽しく絵が描けます。

車窓から見える風景に、ちょっと立ち寄りたくなるほど魅力的な場所があります。そんなときにスケッチブックがあれば、楽しく絵が描けます。

無性にスケッチが描きたくなって、時間を忘れてしまうことがあります。そこが、海だったり山だったり、建物だったり食べ物だったり、旅先だったり近所だったり、場所は問いません。冬景色や秋の紅葉、夏の夕日、春の新緑など季節によってテーマもたくさんあります。

スケッチがいいのは、対象物をよく観るということです。よく観察して描くので、興味深いところがクローズアップされて、写真よりも描いている人の気持ちがこもり、多くを物語ることができます。

また、絵になる風景をつくりたいと思うことがあります。周りの自然に溶け込むような家をつくりたいと思います。形やプロポーションはもちろん、素材や暮らしぶりまで絵になるといいなと思ったりします。

風景は、そこに住む人々の生活の総体がにじみ出てくるものと考えれば、家づくりは生活をつくると同時に、まさに風景づくりそのものです。

2013年10月07日 Mon

すばらしい古民家に巡りあいました

「古民家を再生して別荘にしたい」という方の相談を受けて、

古民家を探しに行ってきました。

ご依頼主はドイツの方で、日本が大好きだそうです。

俊建築設計室の田中俊章さんにご協力いただき、

長野県青木村で、とても良い古民家をみつけました。

明治時代の養蚕農家です。

状態もよく、再生すれば居心地の良い別荘になることは間違いありません。

この古民家が生まれ変わるお手伝いができれば、すばらしいと思います。

2013年09月22日 Sun

町家の井戸

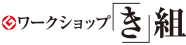

わたしが生まれ育った家は、いわゆる町家です。福井県の大野という古い城下町で生まれました。大鋸(おが)町という職人街で、代々、曲げ輪っぱをつくっていたようです。曲げ輪っぱとは、桧の薄板を丸く曲げた、篩(ふるい)やお弁当箱のような器のことです。

江戸時代の古地図には、「ヒモノヤ甚平」という屋号が残っています。ヒモノは桧のものという意味でしょう。今でも、その頃の木の定規が残っていて、わたしの事務所の棚に大事に飾ってあります。

京町家に似た古い町家には、通り土間があって台所には井戸がありました。深い井戸だったと思いますが、子供のころその井戸に落ちた思い出があります。

どうやら頭の大きな子供で、キラキラひかる井戸の水面を見ているうちに、頭から落ちたようです。井戸の中は暗くて冷たくて、内側には苔がびっしり生えていましたから、ヌルヌル滑ったのを覚えています。

頭の大きな子は、桶につかまって助けだされるのですが、ジタバタ暴れた後の井戸は、しばらく使い物にならず、母親にひどく叱られました。大野のおいしい水も、この時ばかりは恐怖でした。

そんな町家も今では少なくなりました。都市計画による道路拡幅が、美しい町家の町並みを壊してしまったのです。

壊されてしまった建物は、残念でなりませんが、そのことでわたしが都市計画を志し、古民家に興味を持つきっかけとなったのは事実です。

いまも幼い時の町家の記憶が強く残っていて、民家のような木組みの家を設計しているのかもしれません。

2013年09月17日 Tue

職人言葉

私の妻の実家は、不思議な雰囲気の家です。和風の家なのにモダンな感覚があります。50年前の家なのですが、大工棟梁で建築家になった人が設計した家です。

義理の親父がシナリオライターで、物書きでしたから、一日中家にいても、気にならない家を建ててほしいと注文したそうです。柱や梁が黒く塗ってある、桂離宮のような「黒木造り」の家です。

はじめてその家の玄関に立った時は、妙に懐かしい気になりました。昔から知っているような空間で、ふるさとの町家に似ていました。違いは、モダンで粋なしつらえが随所にあったことです。和風なのにバタ臭いのです。

ちょうど都市計画と建築のはざまで悩んでいた頃でしたから、この家を設計した人のところへ行きたいと思いました。26歳の時です。

義理の親父の口利きで、何とか入れてもらったのはいいのですが、気難しい人で、気分屋さんでした。しかし、そこは元大工ですから、毎晩一緒にお酒を飲みながら、いろいろ教えてもらいました。飲まないと話してくれないのです。

当時その事務所での担当は、コンクリート造の住宅でした。コンクリートも面白いのですが、木組は初心者には難しいからといって、教えてくれませんでした、時折、外弟子の方が来て図面を置いてゆきました。

そこで、打ち合わせに来る職人たちの話を盗み聞きしていました。職人言葉は難しいです。隣の部屋で聞き耳を立てながら、わからない言葉があると、図面の隅にメモして、その晩にお酒を注ぎに行って聞き出します。

ところが、その説明の中に、また分からない言葉が出てきます。こちらも酔っ払いながら聞いて、帰りの電車の中でまたメモをとって、次の日に聞くということを毎日のように繰り返しました。

おかげさまで、独立して一軒目の仕事から大工言葉で話すことができました。職人と仲良くなることができたのも、言葉が通じたからかもしれません。むかしから、「大工と話すときは大工言葉で話せ」と言ったそうです。大学では、職人の言葉は教わらないですから。「門前の小僧習わぬ経を読み」ということでしょうか。

2013年09月12日 Thu

職人との付き合い

子供のころは、古い城下町の職人街で育ちました。大工さんや建具屋さんが住んでいて、作業場が通りから見えるような町並みです。大鋸屑(おがくず)がたくさん出るので、大鋸(おが)町と呼ばれていました。

向かいの建具屋さんのおじいちゃん職人には、随分かわいがってもらいました。毎日建具屋さんの手仕事を見ることが楽しみでした。障子の組子という細い木材が、糊も付けずに格子に組みあがっていく姿に、子供ながら驚きました。

「どうや、糊なんかつこうておらんで」と自慢するおじいちゃんの得意顔を、いまでも覚えています。まるで手品のように見せてくれる手仕事に憧れました。そのうちに職人さんを尊敬するようになりました。美術大学に入ったのも、手仕事の素晴らしさに目覚めたからだと思います。

家づくりは職人の手仕事の集大成ですから、職人との協働作業は大切です。この仕事に就くまで、しばらく職人さんとの付き合いを忘れていましたが、一軒目の家づくりからすぐに思いだしました。

口が悪くて、こわもての職人さんも多いのですが、実は、みんなナイーブです。手の器用な人は、自分の仕事に自信を持っていますが、口下手です。

だからわたしの役割は、建て主さんと職人さんとの橋渡しみたいなものです。職人同士は、隠語といって業界用語で話しますから、なかなか一般の人には通用しません。分かりにくい職人言葉も通訳しなければなりません。

そこは職人の中に入って、飲みにケーションです。自分で言うのもおこがましいのですが、どうやらわたしは職人さんに好かれるタイプのようです。今日も職人と一緒に、建て主さんに現場の説明をしに行きます。

夕方に寄るのはもちろん焼鳥屋です。ここでの仕事の話が一番はずみます。毎回、建て主さんのためにも、いい建物をつくろうと言って帰ります。

2013年09月03日 Tue

住まいから寒さ暑さを取り除く

3.11以降、エネルギーの問題から、省エネを考えない家づくりは成り立たなくなってきています。

国の省エネルギー基準も、2013年10月改正に向けて動きがあわただしくなってきました。

住まいづくりにかかわる人たちの間では、いかに燃費の良い家をつくるのかが課題になっています。

そこで、表題の「住まいから 寒さ暑さを取り除く」という本が出版されました。

北海道大学名誉教授・荒谷登先生の著書です。

副題には、採暖から「暖房」、冷暴から「冷忘」へ、と書かれています。

北海道で1976年から2010年までに発行された5冊の本を再編集されたものです。

この本に書かれている住まいの温熱環境の話は、本州と北海道の気候の違いを超えて、つくり手や住まい手に是非読んでいただきたい内容です。

わたしたちが日頃考えている暖冷房の考え方が、一変するでしょう。さらに、日本の伝統的な建物の知恵や工夫が見直されるでしょう。

例えば、いろりやこたつは採暖の代表的な例であり、暖房は、「房」といわれる空間を、温めるというより「ある温度に保つ」ことが目的だといいます。

そこでは寒さを持ち込まないことが重要になります。つまり断熱が主役となります。

また、日本の民家は通風を大切にしていますが、室内の発生熱を上方に排出する工夫である、通り庭、煙出し、透かし欄間、隙間の多い竿縁天井など、上方開放が重要であり、熱容量の大きな土間は冷却面として働いていた等、民家と自然エネルギーの関係がよくわかります。

これからの家づくりの開放性を楽しむには、冷気流が起こらない室内のつくり方が大切な点など。空気の性能を知り尽くした先生の示唆に富む話ばかりです。

さらに日本の伝統の持つ良さに着目して、家づくりをすることが大切であり、欠点の克服ばかりに科学の目を向けては、見失うことが多いことなど。荒谷哲学といえる内容です。

この本は名著だと思います。これからのエネルギーを考える上で、しっかりとした羅針盤を得た気がします。

2013年07月12日 Fri

ランニング

最近、走っている。昼の猛暑を避けて、早朝ランニングだ。

朝もやの中の森は緑が豊かで、すがすがしい。ここは元中野療養所という結核病院の敷地であった。

かつては、公園に植える樹木の苗圃であり、その後、空気のよい丘の上だったので結核病棟が建てられたのだった。

そのむかし日米親善のためにワシントンに桜を送った返礼に、花水木が送られてきてここの苗圃に植えられたという。

10年ほど前に、療養所がなくなることとなり、近くの住民の方と一緒に、緑地にしてほしいと要望してできた森である。

子供たちを集めて自然遊びのワークショップをしたり、区の公園課の人たちと話し合いをしたことを覚えている。

今では広い緑地と石神井川の調整池を合わせて「江古田の森」として区民に親しまれている。

朝夕には散歩やランニングの人でにぎわい、日中には木陰で休む人がいる。最近まで蛍のせせらぎもあった。

ここを走っていると、街中と気温が違うことに気付く。土があり緑があるおかげで、ここはひんやりとして涼しい。

近くには哲学堂があり、みんなでつくった「屋敷森緑地」もある。

走りながら、この町のと付き合いも長くなったなぁと考える。

我が家の子供たちにとってはここは故郷であり、わたしにとっても第二の故郷となってきた。

2013年06月12日 Wed

小さな家

都会では狭い敷地が多くなったのか、徐々に小さな家が増えているようだ。当事務所でも最近、小さな家を依頼されることが多くなった。

とはいえ都市に生活する人たちにとっては、狭いながらも、住めば都。夢を実現する設計者としては、狭い敷地を有効に生かすことは当然ながら、住まい方に工夫を凝らして努力する。これまでも、大きな豪邸ばかりを手がけていたわけではない。標準的な30坪くらいの建物が多かったが、さらに広さを絞ることになってきた。

通常ならば、一定の広さを確保できていたのに、最初から違う。型にはまったルーティンワークではすまない。無駄を徹底的に洗う作業が続く。空間のどこを絞るのか。これが意外と楽しくて、面白い。

小さな家づくりには、コツがある。最小限住宅という言い方があるように、ぎりぎりの狭さで生活することを考える。こうなると、人の体の大きさから必要な空間を確保する作業となる。人間工学の探求だ。

かといって、機能本位ではなく、癒される住まいでありたい。宇宙ステーションのような空間では落ち着かない。これまでのような常識や定番を見直す。トイレや水周りなどの単位寸法を見直す。さらに玄関や階段の最低限の大きさはどのくらいか。導線は短く、むしろなくする。

それでも、窮屈に感じない室内をつくるには、絞るところは絞るが、必要な広さは確保する。広げられるところは広げる。敷地の狭さのために、横に広げることはできなければ、縦がある。小さな家の空間は、断面で考えるということか。気積は大きくできるから。

究極は、狭さを感じさせないのがいい。出来上がりが、さりげなく普通の家に見えるといい。小さな家には、意外性と驚きと平穏がある。さぁ、知恵を絞ろう!

2013年06月04日 Tue

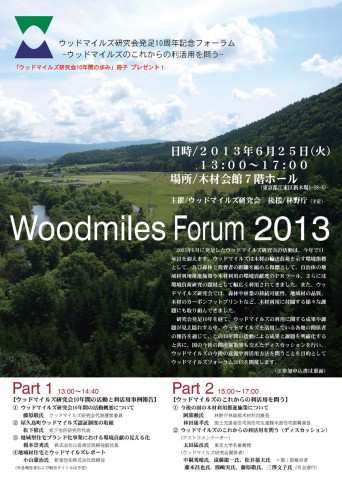

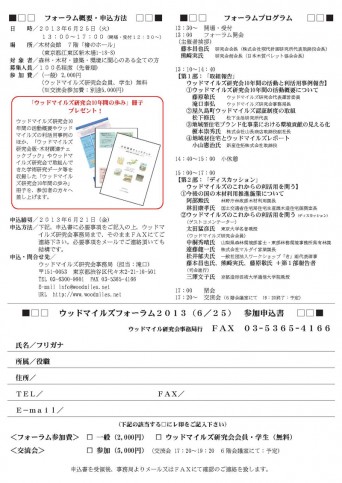

ウッドマイルズ 10周年記念フォーラムのお知らせ

ウッドマイルズ研究会発足10周年記念フォーラムのお知らせです。

いままさに、木材の利用を考える時期ですが、ウッドマイルズ研究会はもう10年以上の活動を通して、地域材利用の大切さを訴えてきました。

今年は、10周年の記念フォーラムです。木材利用ポイントなど、国産材利用が国の施策として取り組まれている最中です。

この時期に、各地の先進事例に学びませんか。

松井もコメンテーターとして参加します。

2013年05月29日 Wed

この国の家のかたち

いま、わたしたちが建設現場で見かける住宅は、ほんとうに日本の家といえるのだろうか? 現在建てられている工業化住宅は、日本の大工職人たちが、長い歴史を経て継承してきた家とはかけ離れている。

事務所の裏で、建売住宅が4棟建ちはじめたと思ったら、あっという間に出来てしまった。最近の家は完成が早い。完成すると、外も内も木は見えない。外壁は窯業系パネル。室内はビニールクロス。これで一丁上がり。単純で分かりやすいが、いったいどれくらいのつくり手の想いがあるのかわからないほど簡便にできている。

一応、木材が骨組みの時に見えたのだから木造住宅だ。しかし、出来上がった家は、どこの国の建物なのかわからない。このような家が都会だけでなく日本全国同じように建ち、同じ風景になってきている。今や気候風土に関係なく、住まい手の望みともいえない無国籍な家々が日本中を席巻している。

これからの日本の家はどこに向かうのか? 日本の町並みや風景はこのままでいいのか? 優れた職人技術を生かすことはできないか?

かつての民家のような、気候風土に根ざした美しい日本の家をつくろう。 秩序と調和のある町並みをつくろう。

さらに建物の工法に話を移すと、なお混沌とした課題があることが分かる。

例えば、現在普通に建っている木造住宅の胴差しは、明治以前にはなかったと聞いたら実務者は驚くだろう。胴差しは、明治期に二階建ての校舎や庁舎を建てる折りに必要になった部材であり、江戸期の民家の二階建てには使用されてこなかったことがわかっている。

筋交いも明治以降の部材である。もともと筋交いは、三角形不定の理から生まれたトラス構造であり風対策であったという。それが壁量規定の流れの中で耐力壁に移行した。風は上から吹くが、地震は下から揺れる。だから柱が石の上に載っていて、足元が止めつけてなかったのではないか?

そのような経緯の中、衰退した貫や足固めは、地震国日本の粘り強い家をつくる知恵と工夫の部材であったはずだ。

いまもむかしも大切な部材であるが、現状では使われなくなってしまっている。本来ならば大きな変形にも耐え復元力を持つ貫は、なくしてはならない部材だ。むしろ胴差しはないほうが、地震時には建物はゆったりと揺れ、柱は折れないかもしれない。足元は、ずれた方が安全だ。

現在の日本の家づくりは、架構から構法まで和と洋が折衷されている。いま、整理しなければならないのは、木の特性を生かした構法や性能である。いまこそ採り入れるべき、災害や気候風土に対する優れた性能の知恵や工夫は、すでに日本の古民家と伝統的な木組みの中にある。

古民家や伝統の木組みをノスタルジーとして語るのではなく、この国の家の未来をつくる「新たな仕組み」として採り入れるべきだ。

2013年05月14日 Tue

20年目のニューズレター

松井事務所の取り組みをニューズレターにし、建て主さんに最新情報をお送りして、今年でちょうど20年になります。

1994年春の1号から2013年冬の最新号54号まで、不定期の発行ですが、みなさまに好評を得ています。

もとはといえば、年賀状のやり取りの際に、これまでの建て主さんから「いまはどんな建物をつくってますか?」と聞かれたのがきっかけでした。そこで、建物のメンテナンスの相談をお受けしようと考えて、ニューズレターを思いつきました。建て主さんとのコミュニケーションを計ることが目的です。

Communication Network for Live (コミュニケーション・ネットワーク・フォー・ライフ) 通称 COMINET LIVE (コミネット・ライブ)と呼んでいます。

毎回の誌面に、その時期に動いている事務所の取り組みのことや、考えていることなどをつらつらと書き始め、あっという間に20年経ちました。

10年ひと昔といいますが、20年の間にはいろんなことがありました。その時々の仕事の話題は、こちらの気持ちを伝えるメッセージにもなっています。改修やメンテナンスのご相談もお受けしております。

20年間で、最も大きな事件は、1995年の阪神淡路大震災でした。

建物の下敷きになって亡くなった6434名の命を考えると、わたしたちのつくる建物は、大地震に対してどうあるべきか、重い課題を突き付けられました。

その後の実務に、これほど影響した出来事はありませんでした。それからずっと地震に強い家づくりを目指して、今日まで来たといっても過言ではありません。

この地震を契機に、地震国である日本が、湿度の高い気候風土であるがゆえに「開放的かつ耐震的」な家づくりを望まれるという、相反する命題に取り組んできました。

「これからの木造住宅を考える会」を立ち上げ、勉強会を重ね、地震に強い木組みの家づくり図鑑「木造住宅【私家版】仕様書」を共同執筆し、伝統構法の復権を唱えてきました。2007年より、国土交通省の伝統構法の見直しの委員会には、実務者として参画してまいりました。

耐震的かつ快適な日常を送ることができる家は、これからどうあるべきか?お客様からお仕事をいただくたびに、努力を重ね、丈夫な骨組と快適な室内空間をつくっております。

毎回のコミネット・ライブの通信が届くことで、ご無沙汰している方にご連絡差し上げても、すぐに会話が弾み、おかげさまで建て主様との交流を計ることができています。

最近では、東日本大地震後のエネルギーの問題に対応すべく、温熱環境の設計に取り組み、さらに快適な家づくりを目指して情報を発信してゆくつもりでおります。

松井事務所では、これからも建て主さんのそばでお役に立ちたいと願っております。どうぞ、ニューズレターをよろしくお願い申し上げます。

2013年03月19日 Tue

追悼:写真家・二川幸夫氏

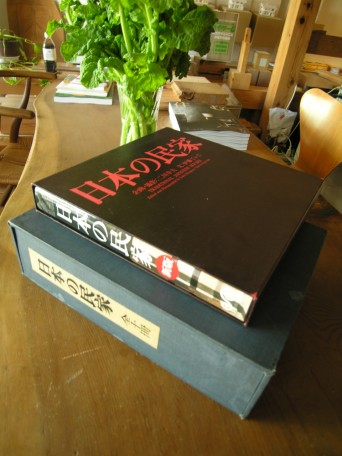

「日本の民家1955年展」開催期間中に、撮影者二川幸夫氏が他界されました。3月5日80歳でした。

二川氏の建築写真の原点ともいわれる展覧会の会期中のことだけに、一層、印象深く感じます。ご冥福をお祈りいたします。

だれも民家に見向きもしなかった時代に、全国を奔走し、わたしたちに美しい日本の民家の存在を知らしめた功績は大きいと思います。

展覧会場で気づくのは、美しい日本の風景に溶け込む民家を見るにつけ、本来日本の家づくりは、民家から学ぶべきであったということです。

この展覧会を見て、失われゆく民家などと、感傷にひたるよりも、家づくりを目指すわたしたちが忘れてはならないのは、日本の家づくりは日本の民家から考える、ということではないでしょうか。

これまで日本の家づくりが民家に学ぶことなく、伝統構法の設計法が、確立されてこなかったことを反省すべきだと思います。

伝統構法の知恵は民家の中にあります。伝統民家はこれからも継承してゆく構法でなければならないのです。なぜならば、日本の文化を継承することは日本人にしかできないからです。

1955年から58年、まだまだ美しい民家は残っています。この財産を守り、さらにみらいに向けて新しい民家をつくりだすことを肝に銘じたいと思います。

展示会は3月24日まで、パナソニック汐留ミュージアムにて

(写真は、古書店で買った二川幸夫氏撮影・日本の民家全10冊)

2013年02月08日 Fri

木の値段

いま、全国各地の山では、植林できる林業の仕組みが壊れようとしています。

いま、全国各地の山では、植林できる林業の仕組みが壊れようとしています。

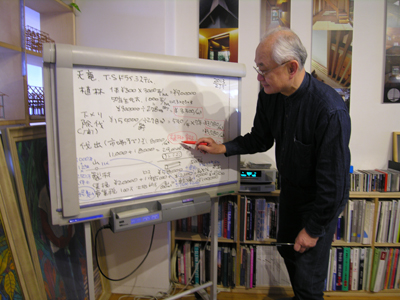

この窮状を打開しようと、静岡から天竜TSドライ協同組合の理事で原木屋さんと製材所の2名の方が当事務所に、木の値段設定のご相談に見えました。

わたしたちのつくる木の家は、山との共存共栄を目標としています。家づくりをしながら植林・育林ができる仕組みが理念です。

今回、心配は2つありました。

① 現状の価格で、植林・育林費用が山に還っているのか?

② 住まい手の方たちに、大きな負担がかからない妥当な価格帯は?

昨日、わたくしが代表理事を務める一般社団法人ワークショップ「き」組の仲間たちと、山の人たちを交えて、緊急の会議を開きました。

一般的に木の値段は、市場で買われた丸太の価格から製材の歩留まりを計算して捻出するとわかりやすいのです。まずは、丸太価格から角材に挽くロスを勘案し、天然乾燥の経費を積み上げてゆくと出荷価格が決まります。

しかし、市場に出てくる丸太価格は、通常セリに掛けられて、値段は一定しません。また、植林から育林までの経費を算出することは難しいといわれ、どの山も費用の検証を行わないことが通例になっています。場合によっては、原木市場に出すと赤字になるといいます。

製材前の丸太になるまでの価格は、ブラックボックスでだれも手をつけようとしません。

そこで、わたしたちは一本の苗木を植えて、下草刈りや、間伐、山から丸太になり市場に運ぶまでの費用を算出してみました。実に複雑で困難な作業でした。

結果は、直接山との取引をしていることが価格の安定につながり、ぎりぎりだが現状の価格で、植林・育林費用が山に還っていることが分かりました。これまで算定した木の値段が妥当で、これからも植林費用を返しながら、山との協働ができることが分かってホッとしています。

今回の会議で分かったことは、提唱していた木の値段は、いつの間にか、わたしたちばかりでなく、多くの工務店や設計者が理解してくれていたことです。少なくとも天竜TSドライでは、これまでも無理な価格を押し付けられることなく営業を続けられたという事実です。

おかげで、2005年に徳島や天竜の山と、わたしたちが取り決めた木の値段の再確認にもなりました。

一方、経費を計算しながらわかったことは、山で働く人たちの賃金が驚くほど低いということでした。つらいことですが、本当にぎりぎりの選択をしながら山は木を伐り出しているのです。これでは、国の補助金に頼るのも無理はないと感じました。

だからこそ、一本の木を大切に使いたい。

何十年もかけて手塩にかけた木は、その価値を表してさらに長く活きてほしいと願った会議でした。

2013年02月05日 Tue

日本の民家-1955 展

1955年 全国いたる所に民家と呼ばれる人々の暮らしがあったころ。

日本の風景が美しく、高速道路もない頃に、一人の若者が、日本中の民家を撮って回りました。

写真家二川幸夫さん(80歳)です。その写真展「日本の民家ー1955」が3月まで汐留ミュージアムで開かれています。

わたしも20代の頃、二川幸夫さんの写真に触発されて、全国の民家を訪ね歩いたことがあります。

35年前、大学を卒業し町並み保存運動に参加しはじめた頃です。

わたしのふるさとも美しい城下町でしたが、その頃は日本中の歴史的な町並みが開発の名の下に

伝統の民家が壊されてゆく高度成長時代でもありました。

1955年といえば、さらに20年前に、民家と呼ばれる庶民の家が、時代遅れで誰も見向きもしなかったころ、

二川幸夫さんは、日本の民家の美しさを再発見し、世界に発信した人です。

今回の展覧会では、58年前の日本の風景と民家の素晴らしさに改めて驚かされます。

展覧会に使われた、日本の民家全10冊は、一冊にまとめられて写真集として発売されています。

唐突かもしれませんが、3.11以来、日本の伝統的な暮らしを見直し民家を見直すことが大切に思えるのです。

伝統構法の見直しが、国土交通省でも始められたこの時期に、民家の展覧会はよい機会だと思います。

むかしながらの民家が日本の家の原点だと思うからです。

2013年02月02日 Sat

イエを原点から考える

3.11以来、イエについてずっと考えている。

あの日多くの家が津波で流され、多くの命が失われた。

かろうじて助かった人たちは、今も仮設住宅に暮らしている。

避難生活は困難を抱えたまま、もうすぐ2年がたとうとしている。

仮設住宅は、避難している人たちの生活を支えきれているだろうか?

狭くて無機質な仮説住宅は、家族が集う器として、決して満足ゆくイエではないと思う。

イエとは何か?家族が住まうイエとは何か?

人の生活を支えるためのイエ。子供たちが元気に育ってくれるイエ。

家族が集い団欒するためのイエ。自然の猛威から身を守ってくれるイエ。

イエは本来どうあるべきか?

寝て起きて食事をするだけがイエではないだろう。寒さ暑さをしのげればよいばかりでもないだろう。

人の生活には家族が大切だ。人間らしく生きるということは、家族がともに暮らし支えあうことではないか。

家族みんなが心豊かに、過不足のない暮らしができるイエ。子供たちが健やかに育つイエ。

丈夫で長持ち、安心して暮らせるイエ。住んでいる地域の風景となるイエ。

一家族のイエが始まりとなって、隣との関係が生まれ地域が育ってゆく。

イエは人格形成の原点。家族の原点。

イエづくりにかかわる一人として、人間らしく暮らし、人と社会がつながる住まいを提供したいと心から思う。

2013年01月29日 Tue

家の人格

一軒の古民家の改修計画が始まります。

実測調査の結果、明治40年一月上棟の建物とわかりました。106年前の建物ということになります。

足元の作り方に特徴があります。石の礎石に載せただけの、いわゆる石場建ての民家です。

土台の上に足固めを併用した、床下のしっかりした建物です。

6間×4間の母屋に当たる丈夫な架構に下屋がついています。

このような建物は、現在の基礎コンクリートに土台を緊結した建物とは違う構造でできています。

足元がフリーなのです。

そこで限界耐力設計法という構造解析をお願いしました。

その結果、この家の耐力は巨大地震にも耐えることがわかりました。

約42坪の平屋ですが、開放的でかつ耐震的な建物ということがわかったのです。

さらに調べてみると、一間置きの梁を一間置きの柱が支える、合理的で素直な造りかたでした。

座敷の床構えもけれんみのない清楚な感じです。

この家を造った大工の人柄が、この家の人格を表している気がしました。

明治の職人の気質を大切に、この家再生しなければと思います。

耐震に加えて、温熱環境にも過不足のない改修を目指します。

またご報告いたします。

2013年01月25日 Fri

歴史的な民家の行方

全国に残る歴史的な町は、文化庁の伝統的建物群保存制度によって保存されています。いわゆる伝建地区と呼ばれる町並みです。

しかしながら、そのような保存制度に守られた町の建物でさえ、改修や増築の折には現行の建築基準法に適合しない建物とみなされてきました。 むかしながらの日本の大工技術で作られた伝統的な家が、既存不適格という不名誉な名前で呼ばれているのです。

歴史的な町並みに建っている多くの民家は、明治時代もしくはそれ以前に建てられた家々です。その多くは伝統的な木造建築で、石の上に載ったいわゆる石場建ての工法です。現在の法規の基礎との緊結という条件が、石場建てでは適合していなかったのです。そのために、文化財となっている木造建築の多くは、耐震改修に窮していました。

しかしながら、昨年度まで実施された、国土交通省の伝統的木造建築の設計法作成委員会において、振動台で揺らされた実大の建物は、石場建てで巨大地震に耐えました。実験棟は、歴史的な建物に多く見られる足元フリーの木造二階建てでしたが、実験の結果、大きな破損もなく、巨大地震をしのぐ石場建ての効果が見られたのです。

この結果は、日本の伝統的な建物のこれまでの常識を覆す大きな出来事ですが、あまり多くの方に知られていません。現在、国土交通省では実験の検証結果を取りまとめ足元フリーの設計法を検討しているところです。

この成果によって、これまで既存不適格と言われてきた歴史的な民家が工法的に見直され、多くの歴史ある町並みに光明が与えられることを願っています。

先人たちが作ってきた歴史的な建物が、最も新しい検証実験で地震に強いことが証明されたことを知っていただくとともに、わたしたちは、民家の知恵と工夫を、これからの家づくりに活かして行きたいと考えます。

2013年01月12日 Sat

「伝統建築の省エネ設計」建築技術

建築技術2013年1月号は「改正省エネ基準と省エネ住宅計画原論」特集です。「伝統建築の省エネ設計」と題して、南雄三氏より依頼された松井の原稿が掲載されました。

伝統的建物が断熱化によって、温熱性能の向上が可能なことを計算によって確かめました。

これから日本の気候風土に根ざした住まいの快適性を実現するために、断熱だけでなく湿度や通風などをコントロールする総合的な家づくりを目指します。

架構を知り尽くした松井事務所がつくる、快適で燃費の良い家にご期待ください。

ブログ / 日記-->