ブログ

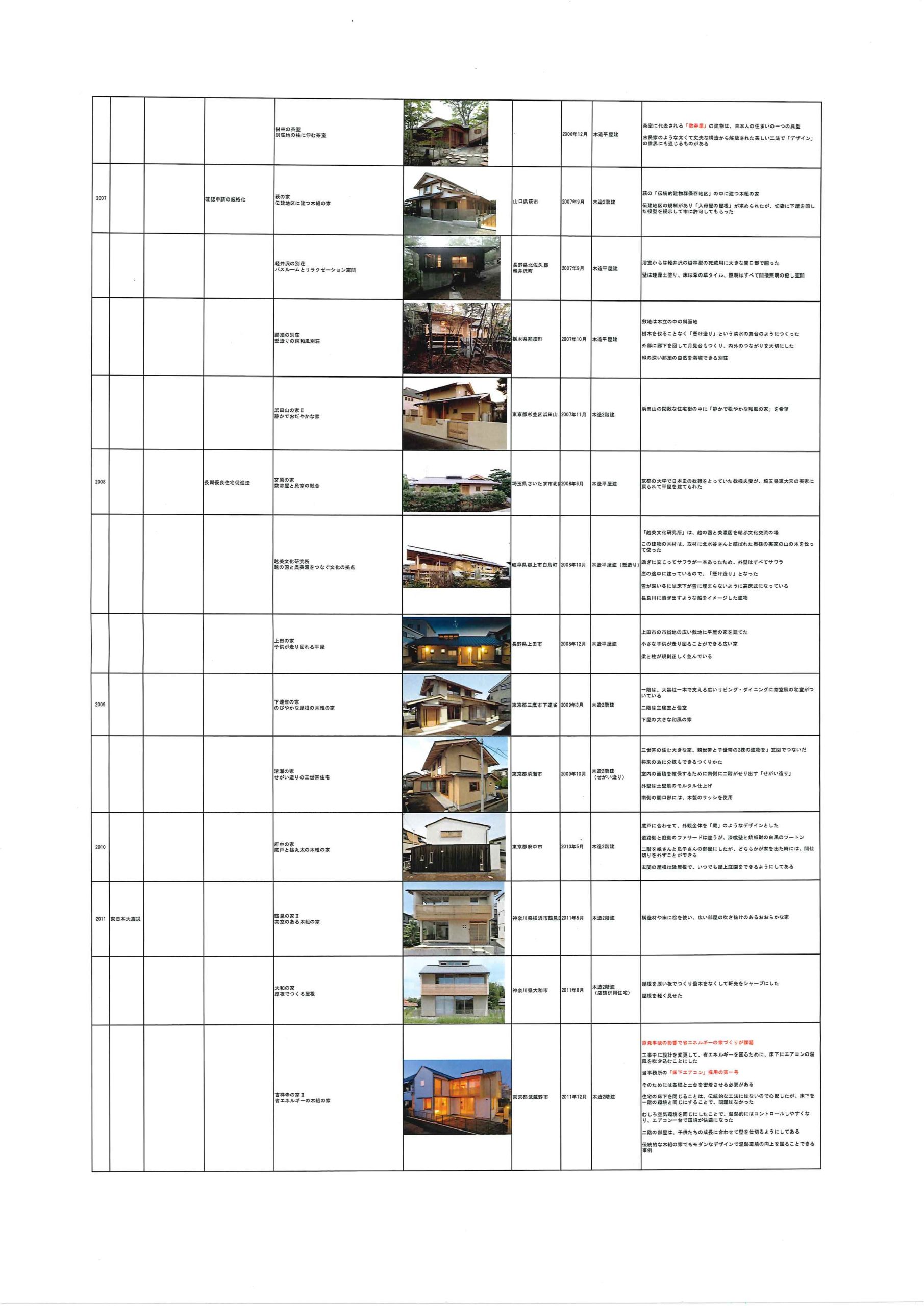

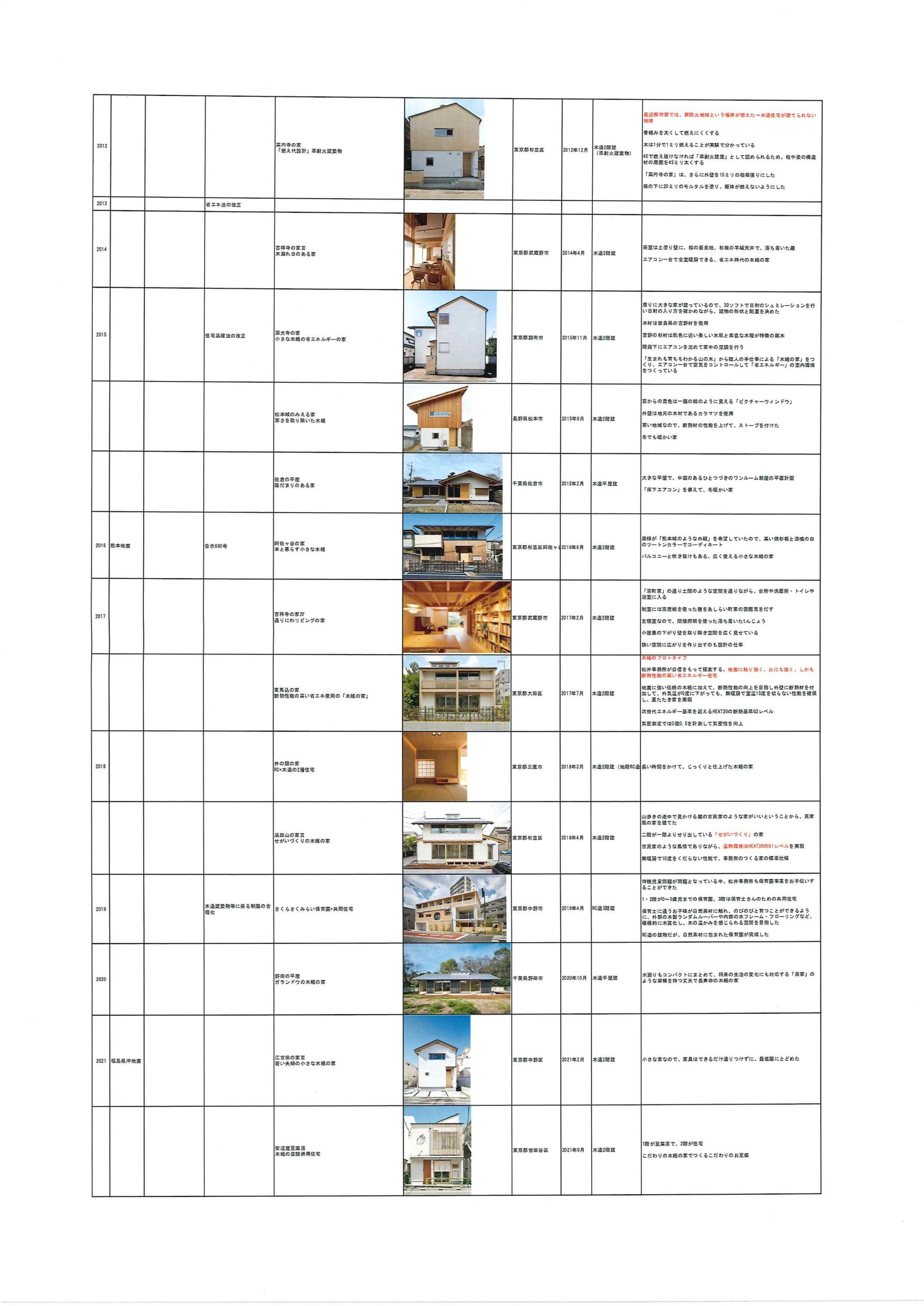

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2024年09月21日 Sat

我が師「小川行夫」のことを話そう⑤

わたしが入所した頃小川さんは50歳で油の乗っている時期でした。建築雑誌の取材も度々あって「木造建築の学校」を開こうという構想もありました。すぐに頓挫しましたが…そんなおりに突然「木造の構造設計者はいないのか」と尋ねられました。

わたしが知っている構造設計者は「現代計画研究所」で知り合った山辺豊彦さんでした。早速お呼びして面会してもらいました。木造に造詣の深い小川行夫はとうとうと木につて語り山辺さんを驚かせたようです。その時の山辺さんは「マッちゃん!木は強度がバラバラで、節や欠点が多くて質が一定しないから計算は無理だヨ」と言ってました。しかしいまでは「ヤマベの木構造」といえば日本中の設計者の教科書になっています。おふたりを引き合わせてよかった!

小川さんには相棒の大工棟梁がいました。「加藤正志」という満州帰りの名人です。加藤さんは30歳過ぎてから大工になったというまさに中年者でしたが、腕がいいので小川さんは加藤さんを離しませんでした。

とにかく大人しくて言葉の少ない人でした。返事はいつも「はい」と「そだね」しか言わない人でした。かなり小川さんの無理難題を聞いていたと思います。性格も良くて尊敬する棟梁でしたが他人を使えないので全て自分でやってしまうのです。

ある時現場に図面を届けに行ったら大きな破風板を一人で上げようとしていたので手伝いました。わたしが板の片方を支えましたが加藤さんが破風の拝みにシャチ栓を打つとカクンと音がしてピッタリとハマりました。何と言うすごい仕事でしょう。

加藤さんはお酒を飲まないのですが、ある時小川さんを接待しようと思ってバーに連れて行ったそうです。小川さんがビールばかり飲んでいると「もう少し高いお酒を飲んでよ、小川さん、ほら色についたお酒はどう?」と言ってカクテルを勧めたようです。さすがにこれには小川さんも「カクテルなんか甘くて飲めない」と困ったようです。歌がうまくて上棟の直会では現場に携帯カラオケの機器を持ってきて気持ちよさそうに歌っていました。

小川さんの口癖は「建築は音楽だ」「リズムとアドリブだ」と言うのですが、「松井、加藤は歌がうまいから仕事もうまいんだ、オマエも歌え!」と無理やり歌わされましたが、本人は決して歌いませんJAZZ・MANなのに…。おかげさまでこちらはカラオケが好きになってしまいました。(笑)

いつだか大晦日の夜に突然奈良に出かけて行きました。東大寺の「南大門」の下で除夜の鐘の音とともに「ジョン・コルトレン」を聴くというのです。「木造建築の学校」の生徒さんと一緒に出かけたようです。音楽で繋がる人は好きだったようで、下北沢のジャズバーで知り合った素人を事務所に入れるというので驚いたことがあります。よほど気に入ったのでしょう。わたしよりも歌がうまかったのかもしれません…。(汗)

全くハチャメチャな話ですが何年かしてその人と偶然どこかのバーであったときに「覚えてますか?下北のジャズバーでお会いしましたよね」と言われ一緒に飲みました。その人は小川さんに感化されてその後建築設計の道に入ったそうです。

(つづく)

本間邸 叔父さんの家に初めて訪れたときは思わず靴下を脱いで上がりました。

2024年09月20日 Fri

我が師「小川行夫」のことを話そう④

小川行夫はカミさんの家を28歳のときに設計したといいます。カミさんの父親は「バス通り裏」「天と地」などのNHKのドラマの脚本を手掛けたシナリオライターだったのですが、小川さんの父親が「詩人」だったので文学を通して交流があったようです。戦時中はスパイとしてモンゴルに派遣されるのですが、どうやら家にお金をいれることなくモンゴルのヤギ酒「パイカル」を飲んでばかりいたようです。日本に帰って来ても、働かないでよく義父の家に来てはゴロゴロしていたようです。小川さんの母親はモンゴルから送られてきた亭主の葉書に「行夫が大きくなったら一緒にパイカルを飲みたいなぁ」と書かれたのを見て激怒して、破いて捨てたとか…。

小川行夫の事務所に入所することを進めてくれた義父は「つまらない事務所に行くよりずっと面白いよ」と言ってわたしを紹介しました。今思うと無責任だと思います(笑)

そういう義父の家づくりにまつわる小川行夫の武勇伝はたくさんあります。

まず建前の次の日に建て方をやり直したといいます。その時の大工が3メータの柱材をもったいから切らずに使ったので階高が設計より高くなったのです。小川さんは建てたばかりの骨組を壊してまたやり直したとか、階段の納まりが気に入らないからと大工のノコギリを奪って自分で作り変えたとか…もと大工ですから…。

小川さんの偏屈さは親戚中に知れ渡っており、後で聞いた話ではカミさんのまわりでは松井が本当に務まるのだろうかと心配したようです。みなさんの期待どおり、1年半しか務まらなかったのですが、なぜか親戚中から「よくがまんした!」と褒められました。(笑)

一年間はかなり小言を言われましが、あとの半年は口を利いてくれませんでした。生意気で納得しないと生返事をしてかなり反抗的だったようです。

「やめたい」と切り出したときには嬉しそうに「最後にオマエに言っておくことがある!」「親方がカラスは白いと言ったら、白いんだ!」と怒鳴られました。こちらは「何いってんだ!カラスは黒いや!」と思って辞めてきました。また無職だ…。(汗)

1年半でしたがいろいろな経験をさせてもらいました。最初はRCの二世帯住宅の基本設計。これは建主に褒められたのですが、小川さんにはそれが気に入らなかったようです。悔し紛れに「RCは雌型にセメントを流すだけだから簡単なんだ!」と言っておりました。

木造には携わらせてもらえず、習うこともなく、建て方の見学だけが勉強になりました。何しろ木造の世界を初めて見たわけですから、スポンジが水を吸うように吸収しました。それでも最後まで図面は描かせてくれませんでした。時折打ち合わせに来る外弟子がいて描いてしまうのです。職人も事務所に呼んで打ち合わせていました。そのときは「ビンタ伸ばし」とか「ひかり付け」とかいう意味不明な言葉に耳をそば立てて聞いていました。

それでもわからないところは夕方になると必ず晩酌を始めるので、いい機嫌の時に質問してメモしました。いろいろ聞くと「しょうがねぇなぁ。内弟子だから教えてやるか!」と教えてくれましたが、その解説がまたわからない?それで翌日聞いてまたメモする、また飲ませる、また聞くの繰り返しです。短い間でしたがわたしにとっては貴重な学びの場で「小川塾」でした。

(つづく)

本間家は誰も茶道をやらないんですがね…。最後は納戸になってました。

2024年09月19日 Thu

我が師「小川行夫」のことを話そう③

小川行夫は大工でしたが、建築家協会の会員でもありました。当時家協会の会員には複数の会員の推薦がないと入れなかったと聞いています。建築家も認める大工だったと言えます。

家協会にはよく連れて行ってもらいました。行くと毎回バーカウンタで飲んでいました。夕方になると有名な建築家が見えてさながら「サロン」のようでした。

小川さんはそのバーカウターで「前川國男」先生と仲良くなったようです。なにでも数人で製図板とT定規使い方の話をしていたら小川さんの話を気にった前川先生が「君、名刺をください。」といいってきたと聞いています。

その後家協会で会員の各自の作品発表会が行われたときには小川さんが「西荻窪の家」の「木組」の建て方の動画を映写したらしいのですが、前川先生が食い入るよう観ていて「これはどこに建っているんだ」と興奮気味に聞いてきたそうです。

「西荻窪の家」はカミさんの叔父さんの家で、まさに「伝統構法の家」でした。カミさんと結婚祝をしてもらった後で叔父さんに家を見においでと言われて伺いました。

最初に玄関に入ったときに感動で立ち尽くしたことを覚えています。この家を見て自分も建築がやりたいと思いました。数年前に壊されるときはみんなでお別れ内覧会をやらせてもらいました。その時は前川先生がもうご存命でなかったことが残念です。

前川先生は時々事務所に低い声で電話をかけてくるのですが「小川くん、いるかね」と名前を名乗らずにぶっきらぼうな声でした。こちらは誰かわからずに電話をつなぐと小川さんは直立不動で「はい!わかりました!」と返事をして、いそいそとテーラーで仕立てた一張羅の洋服を着てポケットに大金を入れて銀座の寿司久に出かけていきました。

いつだったか家協会の新年会に連れて行ってもらったときのこと、私を前川先生に紹介してくれました。みんなが講堂で餅つきをやっているのに奥の暗がりに背中の丸い影があってボウっと光が射していました。前川先生が一人で後ろ向きに座っていらしたのです!

背中の光はいわゆる「後光」に見えました。仏像の背後に光る「後光」です。驚いたわたくしに小川行夫はあろうことか「こいつが先生の設計した上野文化会館のコンクリートは薄いってよ!」と突然言うのです!参りました。

わたしが学生時代に毎日通っていた上野駅の公園口に前川先生設計の文化会館があるのですが、パラペットの飾り穴がコルビジェのロンシャンを真似たと思うのですが、いかんせん150ミリくらいの薄い立ち上がりに空いた穴なのです。

それを前に小川さんに話したことがあったのですが、まさか直接言うとは!ドバっと冷や汗が流れましたが、前川先生は首を回さず、体ごとこちらに向いてじっとわたしの目を見ながら一言。「あっそ」といいました。驚いたのなんのって、もう穴がったら入りたい気持ちでした。(汗)

前川國男先生の作品はどれも愚鈍なくらい実直で格好を付けない素直なところが好きです。小川さんと気があったのはおそらく質実剛健で不器用な素のままの生き様とデザインの方向が似ているからでしょう…。生意気いいました…(汗)

本間邸玄関

2024年09月18日 Wed

我が師「小川行夫」のことを話そう②

小川行夫は13歳のときに終戦を迎え、昨日まで「鬼畜米英」と息巻いていた教師たちがいきなり「ディスイズ・アペン」と敵国語と呼んでいた英語を話し始めたことに腹を立て、中学を中退して大工棟梁に弟子入りしたそうです。

大工になるというので親族会議にかけられたようですが、おじいさんが大工だったので許されたと聞いています。大工見習いは遠山彦三郎という当時の名棟梁のもとで主に町場の仕事を覚えたようです。スタンダードな町場の仕事が大好きで数寄屋の仕事は「グレ仕事」だと言って笑っていました。「スキモノ」の世界は「ちょっとグレようか?」と言いながらつくっていたようです。

そういう小川さんも終戦後の一時期は、本当にグレて渋谷の街でカツアゲをしていたこともあると言っていました。喧嘩に強くなりたくてボクシングを習い四回戦ボーイまで行ったようです。どおりで喧嘩っ早かった。

Jazzにも興味を持ちドラマーをやっていたようで、当時のジャズマンのジョージ川口さんとも交流があったらしくて、時々事務所に妖艶な声の女性が電話をかけて来ると「オウ! サウス!」ととても嬉しそうでした。なんでも「安田南」というジャズボーカルの女性だとか?

そういえば飲みにくのはジャズのかかっているスナックやバーが多かった。飲みながら割り箸でテーブルの角を叩くので出禁になった店もありました。

そういう店にはわたしを先にテーブルに着かせてウイスキーを注文した後から、バーンと扉を蹴って店に入って来るのです。あげくに「出るぞ!」と言ってお金も払わずに帰るのでほとほと困りました。もうヤクザですよね!

そんな師匠に百軒店や下北沢の夜の飲み屋街で後ろにくっついて歩くので、こちらもすっかりワルになった気分でした。(笑)

黒人が大好きで当時アフリカ大使館まで友人を呼び出しに行って安い居酒屋でよく飲んでました。もちろん私も一緒に行くのですが、英語が話せないので小川さんに「大学院まで出てなんてザマだ?」と言われました。なんと小川行夫は戦後の「ギブミー・チョコレート」の世代で、おばさんがアメリカ帰りで鍛えられて英語が話せたのです!またしても絵も下手で英語も下手なできの悪い弟子にされてしまいました。また白髪が増える…。

小川さんの仕事は日本の伝統的な技術で金物を使わずに木組の架構をつくるのですが、ジャズが好きなせいか少し「バタ臭い」雰囲気があります。

ジョン・コルトレンのようにリズムが大切だと言いながら「バーンをつくるのだ!」といってガランドウの納屋のような空間を好みました。

そういいながら細かいところまで神経の行き届いた「女性的なデザインがいい」と言って矛盾してましたが、木の使い方は力強く男性的でした。

いわゆる偏屈で複雑で難しい性格で「お弟子さんも大変だね!」といろいろな人によく言われました。おかげでその悪い性格を引き継いでしまったようです…(汗)

(つづく)

本間邸(現存せず)義叔父の家

2024年09月17日 Tue

我が師「小川行夫」のことを話そう①

大学を修了して藤本昌也先生の主宰する「現代計画研究所」で都市計画を学んでいた頃、一軒でもいいから建築を建てたくて、結婚したカミさんの家を建てた「小川行夫」の事務所に入所した。「変わり者だよ」と義父が言う設計者である。

訪ねた頃は、わたしはすでに26歳で子どももいたので無職では生活できないと思い、なんの抵抗もなく会いに行った。

初対面の小川さんは「オマエいくつだ?」と私を見て尋ねた。「26歳です」というと、いきなり「帰れ!帰れ!」という。突然の言葉に驚いて「なぜですか?」と食い下がると「オマエなんか中年者だ!ものにならねぇ!」という。「中年者」って30代中頃かと思っていたので更に食い下がると「大工の世界では18歳を過ぎたら中年者だ!」という。

どうやら15歳の中学卒業の春から大工仕事を始めると3年で年季が開けるそうだ。すでに8年も年を食っているので今から始めてもモノにならないという。「色気が出てからでは遅いんだ」ともいう。大工の弟子は右も左もわからないうちから修行に入り、親方が「右に走れといえば右に!左に走れといえば左に!なにも考えずに走るんだ!」という。

子どもまでいる弟子は取らない!と追い払われたがしつこく食い下がると「しょうがねえなあ。建主の娘婿だから入れてやるか」ということで机だけはもらった。

次の日にお茶を入れると「まずい!」と言って飲んでくれない。スケッチを書いてみろと言われて、美大を出たのでチャンスだと思って書いた絵は、「パースが狂っている」と言って取り合わず。小川さんが眼の前でボールペンで書いてくれた絵が「うまい!」しかもこちらが見ている向きで逆さまに描いた!書き直しの利かないボールペンでだ。「すごい!」このときから、やることなすこと全て否定されて白髪が生えてしまった。

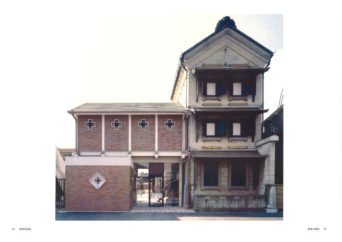

最初に図面を描かせてもらったのは、地下室のあるコンクリートの建物であった。てっきり木造の設計者だと思っていたので驚いたが、RCは斬新で更に驚いた。まるで要塞のような堅牢なデザインの二世帯住宅であった。設計に時間をかけることこの上なく現場が始まっても待たせてばかりで図面を届けると現場監督からこっぴどく叱られるのはわたしだ。「現場が始まってから3年。まだ上棟もしない建物なんだぞ!」

とにかく遅い!監督が事務所に来て図面が出来上がるまで待っていることもしばしば。これはとんでもないところにきたなぁ!

現場がかわいそうだった。ある時「現場が図面を待ってます!」というと「オマエはどっちの味方なんだ!」叱り飛ばされた。

我ながらすごい事務所に来たなと思ったが建築のことはすべて小川行夫さんに教わった。

(つづく)

2024年09月12日 Thu

松井事務所の日常

毎日暑い日が続きます。

みなさまお元気でお過ごしでしょうか?

このまま地球が沸騰してしまうと人類が住めなくなるのではないかというほどの気候変動が起きています。

そんな中、松井事務所では5つのプロジェクトが進行しております。

作業のSTAFFは外注です。ブログ欄でも紹介しましたが、外注スタッフは「木組のデザインゼミナール」の優秀な修了生のOGと事務所のOGです。

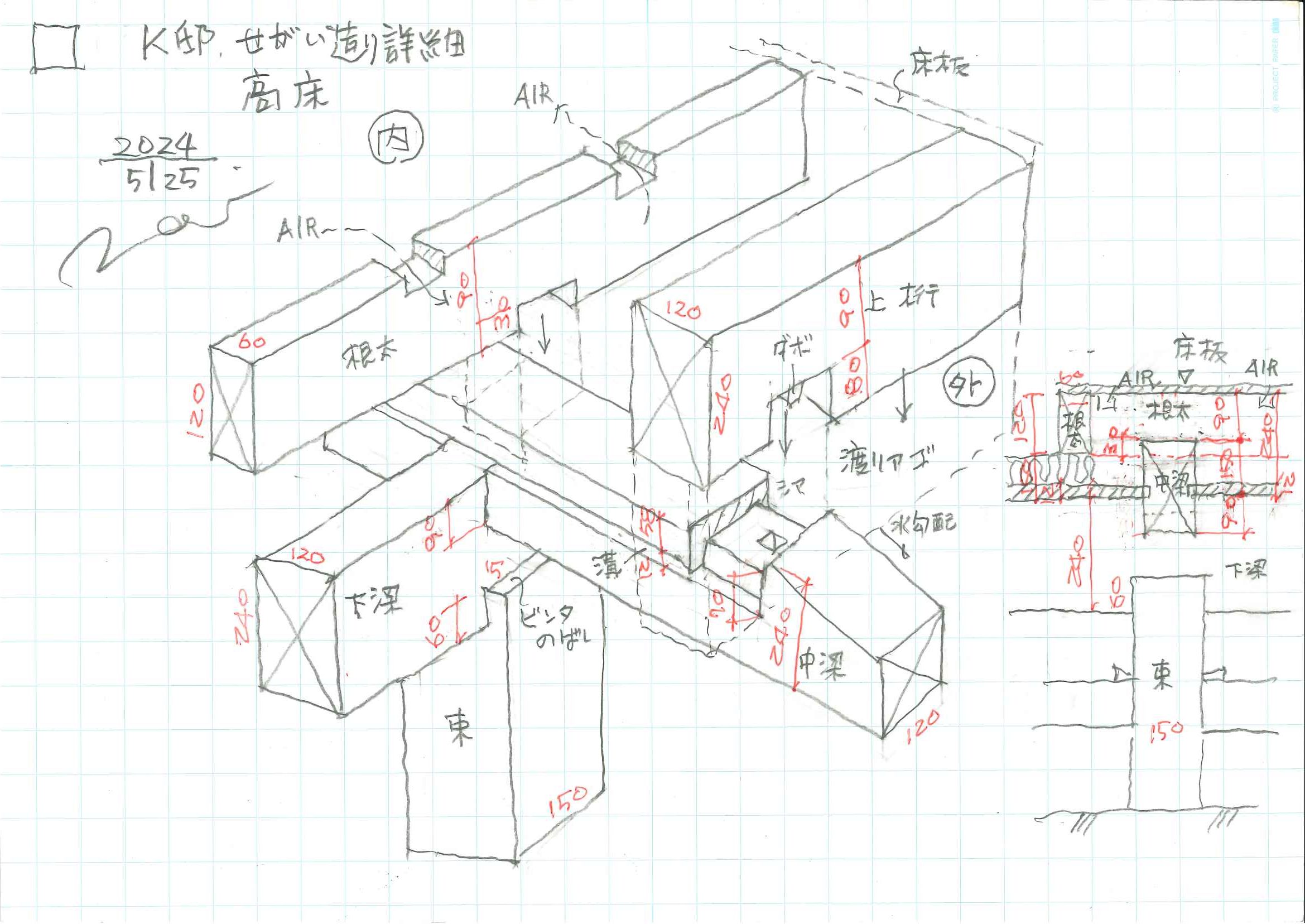

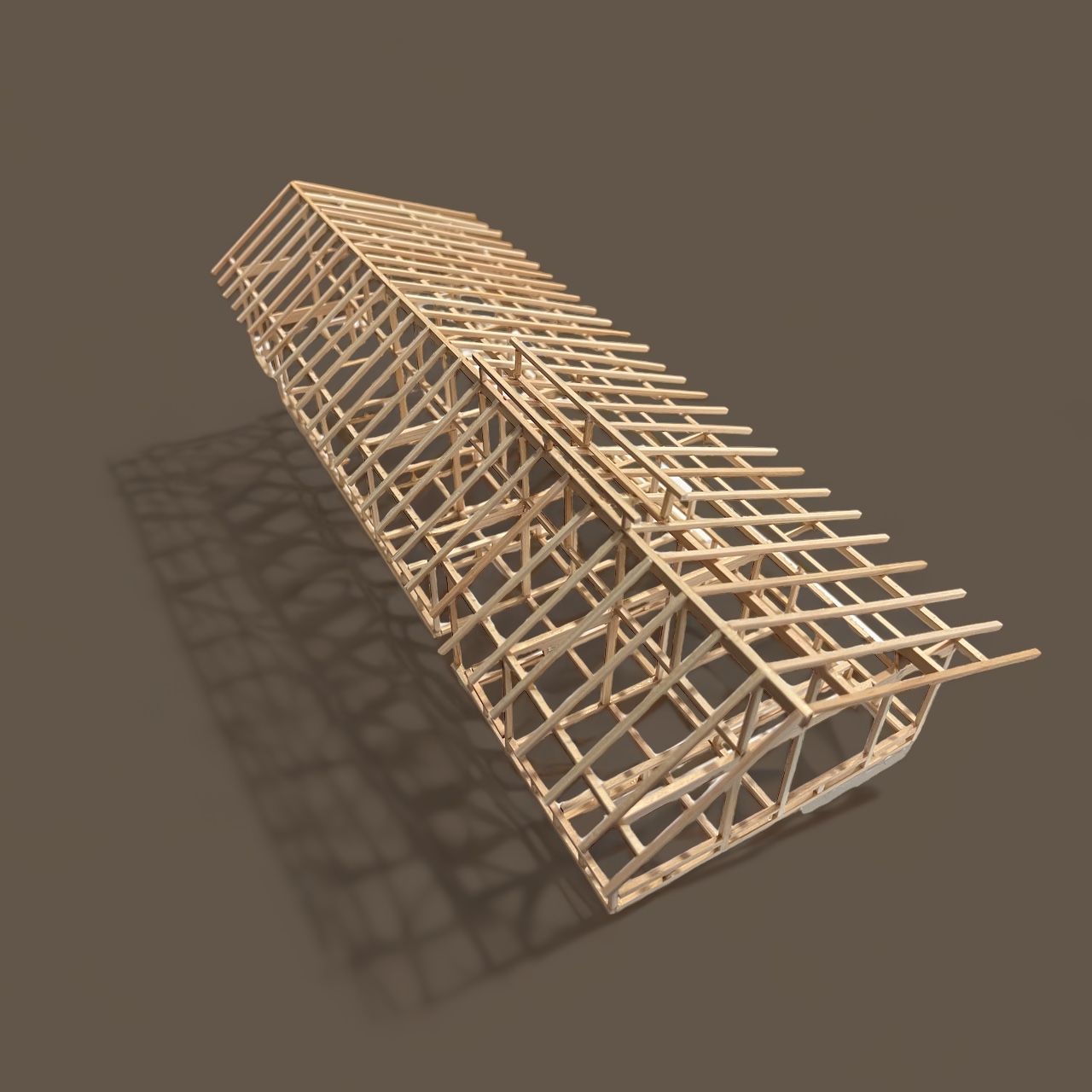

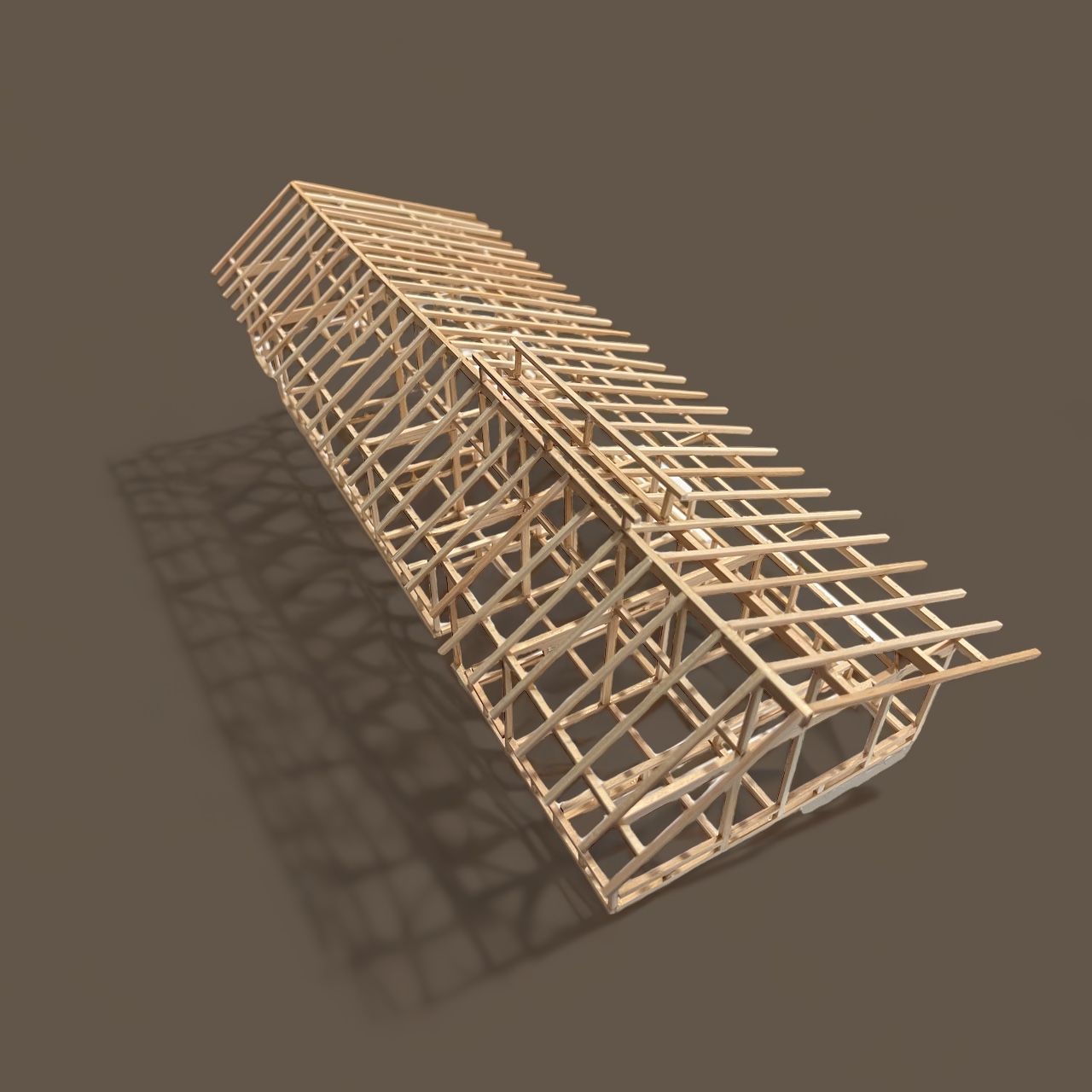

5つのプロジェクトを解説すると「天橋立の平屋」の新築が京丹後で海に近く土地が低いので津波に備えて「高床式」の伝統的な木組となりました。「木組の家」に住みたいという御夫婦が遠路はるばる訪ねてこられて設計が始まりました。

高床の梁組が難しいので木組のスケッチを描きながら施工の検討を重ねてすすめています。完成までにはさらに一年はかかるでしょう。

房総半島の「古民家再生」は元村長さんの平家です。大きな家で3年がかりで着工にこぎつけました。地元で実績のある工務店が担当します。こちらも工事が始まったばかりでこれから現場監理が始まります。

江戸川区の「古民家再生」は関東大震災で一度壊れた明治時代の家を再建したと聞いております。柱・梁が太くしっかりしてるので再生しがいがあります。ただ予算調整に手間取っています。最近の建設費の高騰は半端ではありません。

「大宮の平屋」は48坪の新築です。こちらも木組の家がほしいという建て主さんと先日工事契約を結びました。これから始まります。今年の正月に松井が手書きで書いた図面を元に付き合いの長い工務店が「施工図」を描いてくれているので、とても助かります。

東京都の杉並区上荻ではじまる「デイケア併用住宅」はようやくアイデアスケッチがまとまり実施設計が始まります。手書きのスケッチを元に外部スタッフの作図が始まります。現場が近くてとても助かります。

とはいえどれも伝統的な「木組の家」ですから経験のある工務店に仕事が集中しており現場監督も大変です。ありがたいことにどの家も伝統構法を実践できる職人たちに助けられています。おかげさまで松井事務所では職人不足はありません。

さらに21期を迎えた「木組みのデザインゼミナール」の講座も始まっております。毎月一回、私家版トリオが終日受講生の添削と指導を行っています。zoom講座で白熱しております。

以上、忙しい毎日ですが、合間を見て展覧会を見に行ったりして気分転換をしています。もちろん毎晩の「うがい」もかかせません(笑)

さぁ、暑さを吹き飛ばして、バリバリ行くぞ!と誓う齢69歳でした!

デイケア併用住宅

「大宮の平屋」

「天橋立の平屋」模型とスケッチ

「房総半島の平屋」完成予想パース

2024年08月29日 Thu

「コンペ」は選ぶ人も試されている

新しい建築をコンペで選ぶことが増えています。

新しい建築をコンペで選ぶことが増えています。

優れた建物のデザインを競い合い、選ぶことは良いことです。

しかし、作品性を競い合うことに熱心なあまり、「気をてらったもの」が多いのも事実です。

デザインとは他とは違う「変わりもの」を考えるのだと勘違いしている傾向があるようです。

また審査する側にもデザインを理論的に分析することをしないで選ぶことが問題になっているように思います。

実際には審査員の個人的な「好き・嫌い」や「カッコいいか?よくないか!」で決まります。

審査に「評価軸」を設けず、人気の作家さんや実作のない大学の先生たちが審査員となって

自由に選び選考の様子は原則公開しません。

以前わたくしが審査員を務めさせていただいた審査会では「場所性と時間性」の軸を設けて審査を薦めるように提案しました。つまり「地域性や歴史」の視点からの採点です。

しかし審査員の方々には不評でした。「周辺の環境」や「構法や職人の歴史」に興味や造詣の深い方が少なかったのです。

むしろプレゼンテーションの上手なパネルが残ります。

これまでにいくつかのコンペに関わっていますが、残念ながら自由な人気投票での審査に限界を感じています。

とはいえ、ひとつでも社会的視点を持った作品を選ぶように努力しなければなりません。

他の審査員が選ばない大工さんが応募した地味ながら堅実な建物をわたしが選んで提示すると、それが賞を受賞するのです。ただし、他の審査員を説得する努力が必要です。

最近では、デザインの優れた職人さんも増えてきました。全国各地に若くて新しい職人が設計者を脅かしています。

それを「職人新世の時代」と呼んでいます。

審査員も試される時代になりました。

2024年08月27日 Tue

「濱田庄記念館座談会」のお知らせ

9月1日14時より益子の「濱田庄司記念館」にて茅葺き職人さんたちと座談会を催します。

記念館の長屋門と上の家(母屋)の屋根の茅の葺き替えが終わった記念の座談会です。

若き女性の茅葺き職人さんの仕事は見事です。

みなさま是非ご参加ください。

2024年08月26日 Mon

「野沢正光」さんのこと

「娘が走ってるのを見ながら飲むビールはうまいなぁ!」

長男が通う幼稚園の運動会で不謹慎にもベンチに座ってビールを飲んでいる親父がふたり。

僕ともうひとりは話を聞けば、なんと芸大の大先輩!11歳も年上の建築家の野沢正光さんでした。

僕はデザイン出身だったので建築科の方を知る由もなくこのときが初対面でした。

もう36年も前ですが、その飄々とした風貌が懐かしく蘇ってきます。

大工に教わって木造建築の世界に入った自分とは違う、正当な建築家で、建築の歴史や理論に詳しくウンチクの深い話は今でも覚えています。

野沢さんが世田谷区の「宮坂地区会館」をコンペで勝ち取ったときに同じコンペで争った「住民参加型のワークショップ」を駆使する伊藤雅春さんを「オマエと同じデカくて面白いいやつがいるよ」と教えてくれました。当時野沢さんが設計した「いわむらかずお絵本の丘美術館」や「長池ネイチャーセンター」等数々の素敵な建物を見せてくれました。

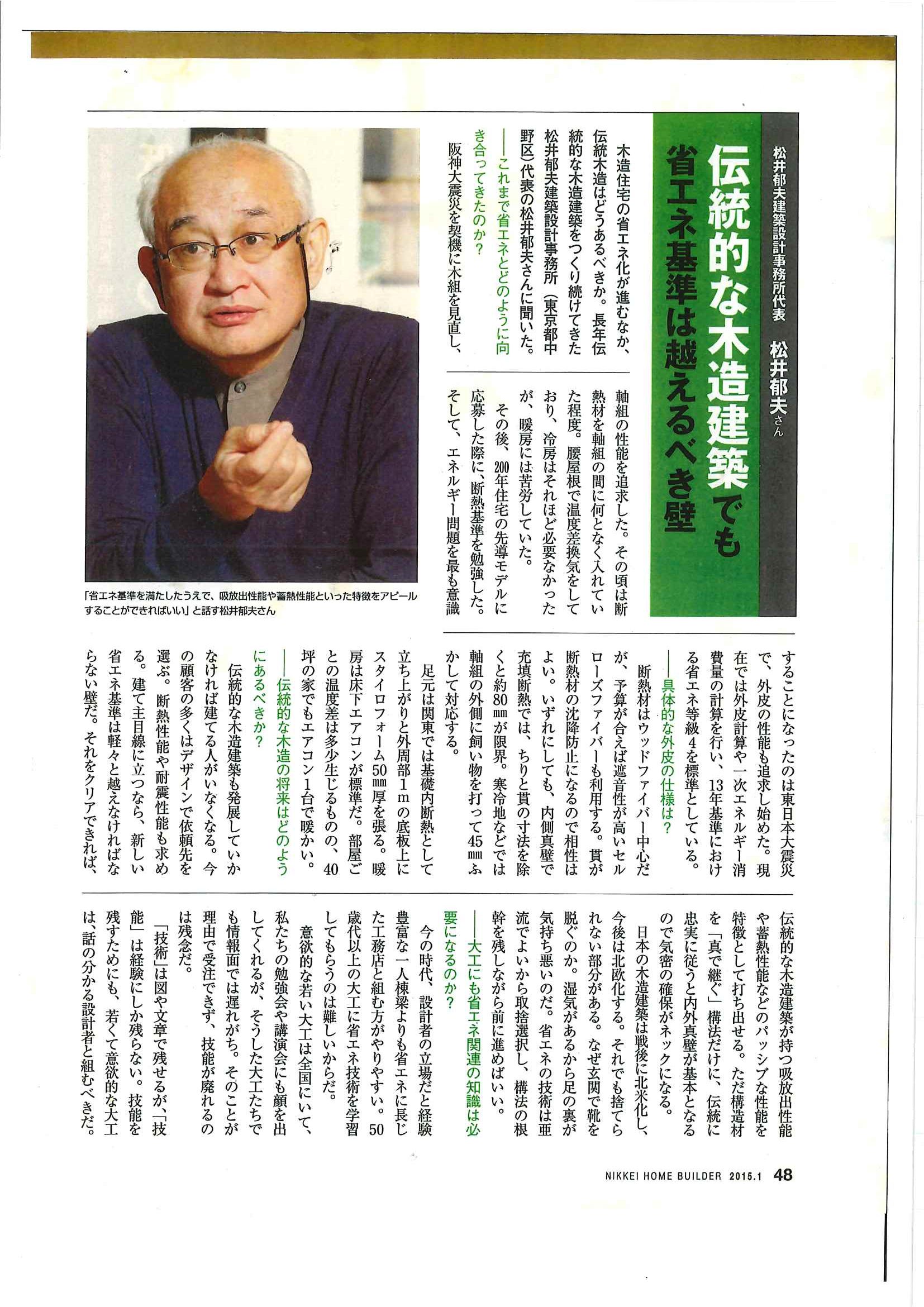

「木造の家はオマエが木組で解決してくれたけど、温熱は音痴だろう!」と言われて、ムッと来て一念奮起し、温熱向上を目指して、あちこちに出かけて勉強しました。おかげで「木組でも温熱」「古民家でも温熱」ができるようになりました。

野沢さんの書いた本「住宅は骨と皮とマシンからできている」はOMソーラーの得意な野沢さんらしい名著です。

また大高正人事務所出身でコルビジェばりの架構のデザインは眼を見張るものがあります。「立川市庁舎」も名作だと思います。

去年の5月に亡くなりましたが今年建築会館で回顧展が開かれて、試行錯誤の痕跡の残る素敵なスケッチをたくさん見ることができました。

野沢さんの自邸の内覧会に見学に行って、出されたカニをむしゃむしゃ食べていたら「ちゃんと感想を言え!」と叱られました。

コンクリートブロックや鉄骨や木造などのあまりにも複雑な構造の組み合わせで、当時の僕にはよくわからなかったのが正直な感想でした。(笑)

なぜか急に思い出してブログに書きました。

2024年08月21日 Wed

「木組ゼミ」21期好評受講中

ブログ | プロジェクトレポート | 松井郁夫著書 | 「木組のデザイン」ゼミナール | 単行本

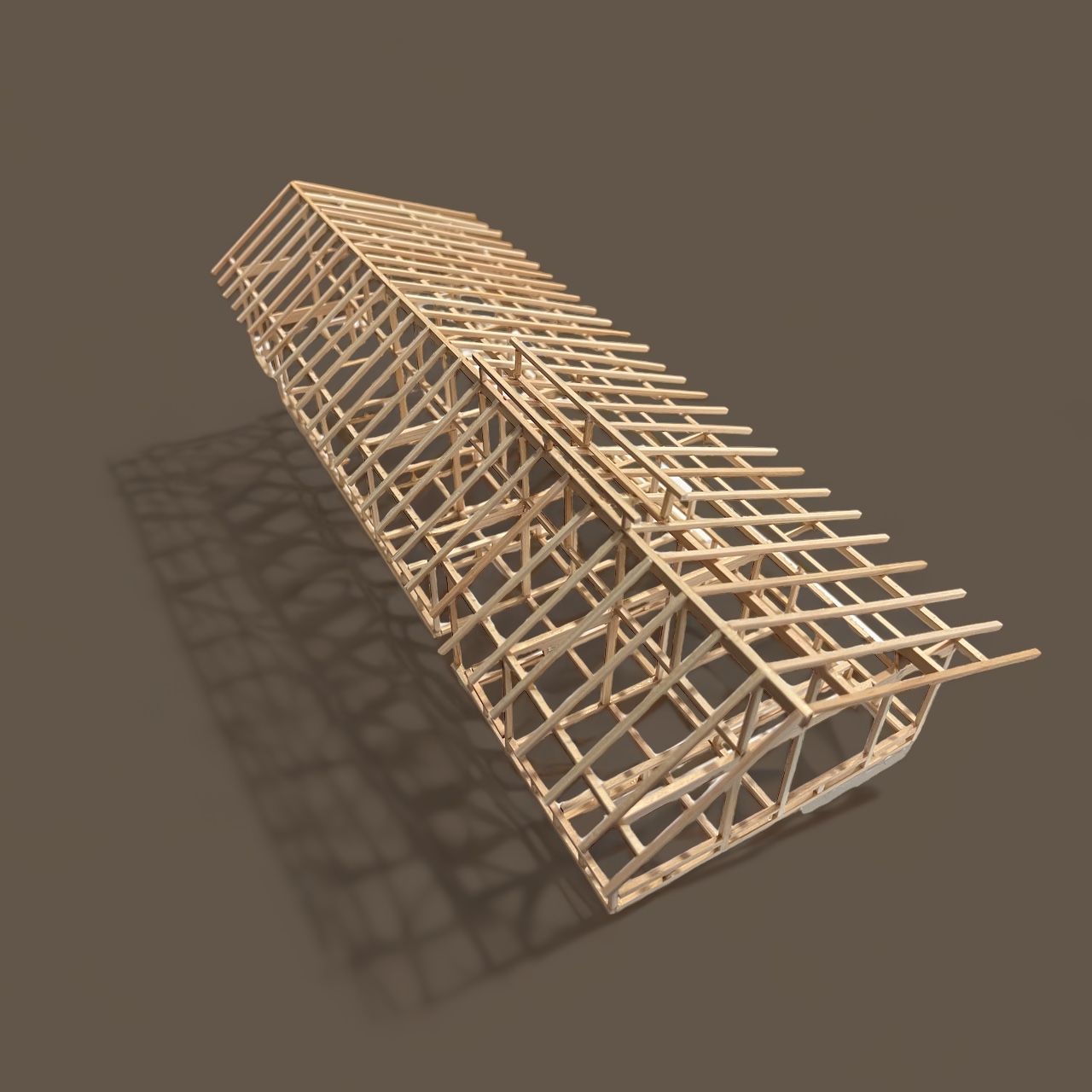

伝統的な木組の技術を広めようと始めた「木組のデザインゼミナール」が21期を迎え、現在10名ほどの受講生と3人の講師がマンツーマンで課題の添削を実施しています。

木造住宅の勉強会や講習会は数々ありますが、架構から間取りまで添削の手ほどきを受けられる講座は少ないと思います。

毎年4月に募集を開始しますが、途中からも申し込めますし、単発のスポット受講も可能です。

「木造は軸組がすべて」「架構は見せる」ことをモットーに21年続けてこられたのは、熱心な受講生のみなさんのおかげです。

今回からカリキュラムを「初級講座」と「上級講座」に分けて、「初めてに人にもわかる」木組講座を実践しております。

住宅設計とはさまざまな与条件を解決しながら理想の家に近づけるのですが、まず「家づくりとはなにか」を考えていただきます。

敷地は世界に一つしかないので「敷地を読み込む」ことから始まります。

さらに「災害に強い家」を架構に反映し「住みやすさ」を間取りに反映します。

専門的な仕事ですが、実はわたしたちが普段から暮らしている生活の延長ですから、みんなが生活の専門家とも言えます。

このような仕事は「実学」と言って学問の分野でも机上の論理ではなく実生活にすぐに役立つ学問だと思います。

「木組ゼミ」では身近な実学を、さらに身近に感じていただくために「初めての人にもできる!木組の家づくり絵本」と「初めての人にもできる!古民家再生絵本」を発行しております。

わかりやすいイラストで解説していますから本当にどなたでも手に取るようにわかり安く、すぐに実践できます。

また「仕事集」としてこれまで実践してきた建物の写真集も揃えております。

「美しい木組の家」ーいつか古民家になるー

「古民家のみらい」ー成熟した社会を目指してー

ともに実例を見ていただくにはうってつけの全ペイジカラーの写真集です。

「日本の家づくり」を一緒に進めましょう!

2024年08月13日 Tue

新しいスタッフの紹介

新しい外部スタッフを紹介します。

中村季美子さん

「木組ゼミ」の受講生です。いまは「木組ゼミ」の事務局や住宅の設計図面をお手伝いいただいています。

長野県松本在住。「木組の家」に興味を持たれています。

Zoomでお手伝いいただいていますが、何でも相談できる心強い女性です。

石井瀬奈さん

優秀なウエブのデザイナーです。

抜群のセンスで事務所や「き」組のHPを担当していただいています。

STAFF BLOGも書いてもらっています。

これから立ち上げる松井郁夫のYouTubeの構成やデザインの作成をお願いしています。

おふたりとも大変優秀な方たちです。

これから一緒に仕事を手伝っていただきます。どうぞよろしくお願い致します。

2024年08月07日 Wed

「浜松の木組の家」内覧会のお知らせ②

2024年07月30日 Tue

異常気象を考える!

最近の異常気象をどう捉えるか。少し考えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

世界各地で起きている異常気象をどう捉えたらいいのでしょう。

日本でも気温40度を記録した昨今、まさに「地球沸騰化」の時代を迎えていることは間違いありません。

問題は自然現象として考えるのか?

人類の生産活動であるCO2排出が原因として考えるのか?

まず思いつくのは、人が地球の資源を使いたい放題に使って自然界に取り返しのつかない影響を与えているのではないかということです。

いまわたしたちは「地球資源は有限」であり「温暖化の原因」がCO2の排出なのかを改めて議論すべき時期に来ています。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)は、2018年に発行した「1.5℃特別報告書」において、

世界の平均気温上昇を産業革命以前からの比較で+1.5℃以内に抑えることの必要性を訴えると同時に、

その実現には2050年前後までにネットゼロを実現する必要があると提起しました。これを1.5℃目標と呼ぶそうです。

これからわたしたちが努力することは二酸化炭素の「排出ゼロ」を目指さなければいけないということです。

そのためには自然エネルギーの利用が必須になってきます。太陽光発電や風力発電の活用です。

これからの家づくりには「カーボンニュートラル」が推奨されています。

カーボンニュートラル(気候中立)とは、ライフサイクル・エネルギーを全体で見たときに、

二酸化炭素(CO2)の排出量と吸収量とがプラスマイナスゼロの状態になることです。

しかし建築材料の製造時の二酸化炭素の削減は難しく、吸収量増やすために植林を促すことです。

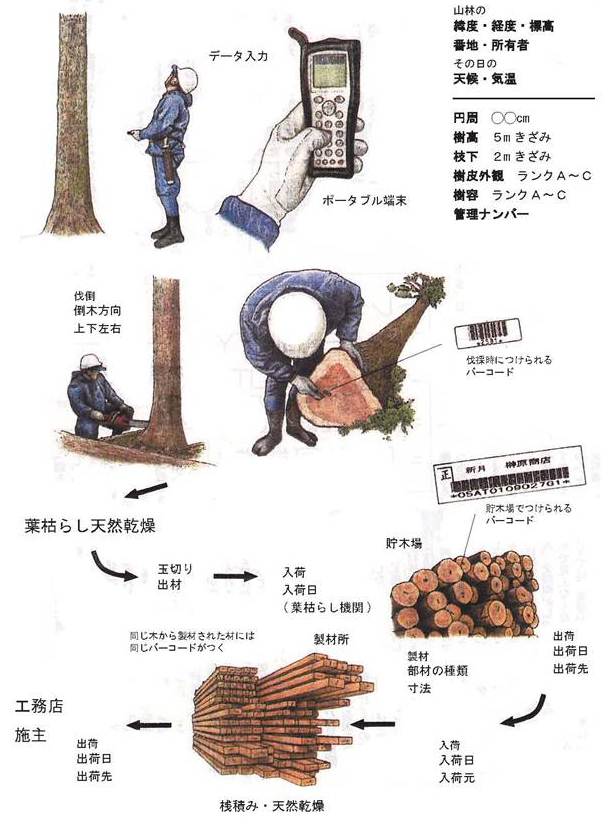

そのためには、木材を供給する山には樹を植林し育て、つくる側には山に植林費用を還元し適正な値段で買い取り、

無垢の木を活かしながらオーナーに提供する責任があります。

これからも山からつながる地球環境に配慮した「快適で長く使える美しい木の家づくり」を続けていきたいと思います。

2024年07月20日 Sat

「浜松・木組の家」内覧会のお知らせ

設計を進めてまいりました「浜松の木組の家」が完成間近となりました。

建主さんは3年前に松井事務所の主催する「木組みのデザインゼミナール」に通われて、自宅を建て替えるなら「木組」と決めていたそうです。

このたびは、ご厚意で「内覧会」を実施させていただきます。

日本古来の「貫」や「足固め」を使った「減衰設計」による「耐震性能」を実施し、夏は涼しく冬暖かい「床下エアコン」による「温熱性能」の良い家です。

地震の力を受け流す「柔軟」で「粘り強い」構造は、「折置組」という金物を使わず木と木を組み上げた「継手・仕口」のチカラです。

静岡県の住宅の審査は日本でも有数の厳しさでしたが、この後完了検査を終えれば、お引渡しとなります。

ガランドウの「架構」は生活の変化に対応する仕組みです。

地元の天竜杉を使い「伝統構法」を実践する大工集団「木ごころ工房」の松村寛生棟梁の手づくりです。

この機会に、無垢の木の「自然素材」に包まれた「豊かな空間」をご体感ください。

「内覧会」のお申し込みは、メールもしくはFAXにて受け付けております。申し込まれた方に地図をお送りします。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

松井郁夫・拝

2024年07月15日 Mon

夏休みの営業について 14日から18日までお休みいただきます

国産材の「木組の家」と「古民家再生」を実践している松井郁夫建築設計事務所です。

2024年の夏休みは8月14日から18日までいただきます。

休み中もメールは届きますのでご連絡ください。

「大宮の平屋」2024年9月着工予定

2024年07月15日 Mon

「住宅貧乏物語」

今回は松井郁夫事務所の家づくりに対する「使命感」について書きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いま、わたしたちの周りに建っている住宅は、美しい家といえるのでしょうか?

残念ながら「美の規定」のない現行の「建築基準法」に従っているだけでは建物も町並みも美しくはなりません。

むしろ基準法の第一条「目的」には「最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り…」とありますから「最低の基準」で建てられた貧相な建物が並んでいると言っても過言ではありません。

Version 1.0.0

学生の頃読んだ「住宅貧乏物語」早川和男(1979年岩波書店)は基本的人権である生存基盤や都市環境の整備が欧米に比べて大きく劣っていることを指摘した衝撃の書でした。

日本は第二次大戦後に焼け野原になった国土の復興を急ぐため、そのほとんどが「チープ」な安物の住宅です。屋根や外壁は波板鉄板、木材不足から柱は4寸に満たない3寸5分の細い柱。「胴差」までも3寸5分の細さで肝心の接合部は、羽子板ボルトのみ。雨露がしのげれば良い程度の「バラック」同然の建物であったのです。ここに戦後から続く庶民の住宅の「貧乏物語」が始まります。

そこで昭和25年の建築基準法制定時には戦後「バラック」の一掃を目指し、ボトムアップ(底上げ政策)を図ることとして、もともと日本にあった「在来」の工法が法制化されたのだといいます。

建築基準法制定時を知る故・内田祥哉先生から生前の「日本建築セミナー」で伺った話では、当時の内務省では「庶民の家は金物で縛ればよい」「文化財には伝統的な【継手・仕口】を使えば良い」という気分であったといいます。

なんとも悲しい話ですが、それでも市井の大工職人たちはそれには納得できず、自分たちのプライドにかけても【継手・仕口】の技術を口伝で伝承してきました。

しかし高度成長期に入ると、国の「持ち家政策」に押されて「住宅メーカー」が現れ、木造住宅にもさまざまな新工法が開発されて、ますます混乱を極めていきました。そんな背景の中、現在、戦後の建物を建て替えもしくは改修する時期を迎えてしまったのです。戦後の復興住宅である貧相な家を改修せざるを得ないという不幸な時代を迎えたのです。

わたくしは大学進学で上京した時、あまりにも東京の住宅事情が貧相で驚きました。建物は弱々しくて汚く、町並みは「おもちゃ箱」をひっくり返したように混乱していました。

歴史的な町並みの残る美しい城下町に生まれ育ったわたくしにとっては、伝統の蓄積の希薄な都市はまさにコンクリートジャングルで貧相な家が建ち並ぶカオスでした。

そんな問題意識を抱えて、大学はデザイン科に席を置き建築科ではありませんでしたが、建築の研究室に出入りして「町並み保存運動」にのめり込みました。

全国の美しい歴史的な町並みを回るうちに、一軒でも歴史的な民家を残さなければならないという「使命感」に燃えました。修了後には都市計画事務所に入りまちづくりを学び、その後に大工棟梁の門を叩いて伝統の「木組」を学ぶ道を選びました。

そこで「古民家」や「伝統家屋」の美しさと優れた環境適応性を知りました。

伝統的な古民家ならば、立派な柱や梁も残っていて「継手・仕口」を外すことで改修や再生は容易にできます。

もともと「伝統構法」とは「再生機構」を持っていたのです。組んでは外すことができる「木組」の技術がそのことを可能にしています。

ですから新築の家は「いつか古民家になる」ような丈夫で長く使える快適な家を目指して「むかしといまをみらいにつなぐ」ことをテーゼに「木組の家」づくりを実践しています。

さらに2003年に始めた「木組のデザインゼミナール」は「木組の家」の設計や「古民家再生」の要請に応えるための実践と、技術者を育成する場として20年間活動しています。

これからも国産材による手仕事の家づくりを進めてゆくことがわたくしの「使命」だと考えています。どうぞご期待ください。

2024年06月30日 Sun

吉村イズム

住まいの設計は長く愛されて飽きることのないデザインが大切だと考えている松井郁夫です。

今回は尊敬する建築家「吉村順三」のデザインについて考えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

設計者の間では「吉村イズム」という言葉が知られています。

「吉村順三」の設計理念を受け継いだデザインという意味です。

「吉村順三」は1908年日本橋に生まれて戦前戦後とアメリカのモダニズムを日本の建築に取り込み、日本の感性や思想を反映した設計で多くの後進に影響を与えた建築家で東京藝術大学の名誉教授です。

代表作に軽井沢の山荘がありますが、先生の別荘でもあります。

生前お会いしたことはありませんが、母校の建築学部の人たちはその「吉村イズム」を色濃く引き継いでいます。故・宮脇檀さんや伊礼智さんなど…。

私は工業デザイン専攻で建築の授業は受けていませんでしたが、最初に住宅の設計を依頼された折には「吉村順三」の写真集や全集を参考にしました。

なんとか「吉村イズム」に近づこうとしたのだと思います。

吉村先生の設計は、一見さりげないデザインや間取りで普通に見えます。形を真似ることもさほど困難に見えないのですが、実は洗練されたディテールや深い思考の裏付けがあるので気軽に追従すると火傷をします。

「聖的領域」といいますか、「通俗」を乗り越えなければいけないレベルの高い壁があって近づくことができないのです。

真似だけではどうにも俗っぽくなるのです。これみよがしではなく、さり気なく、日々の暮らしの中に美しさを実現する住まいの設計に憧れます。

藝大の教えの中にはその「吉村イズム」は脈脈と生きている気がします。我が恩師の曰く「立ち振舞を美しくすることがデザインだ」などなど…。

自分自身の設計でその「俗と聖」の違いを思い知らされる毎日です。雲の上からより深い思考とディテールを精進せよと言われているような気がします。

2024年06月19日 Wed

「日本を住む」ということ

毎回の設計依頼に繰り返し悩んでしまう松井郁夫です。

今日のお話は先日のテーマである「これからの木の家」について想うところを描きました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

不惑を過ぎた身でありながら、設計依頼がきたときは毎回「住む」って何だろうと惑います。

ご依頼に見える方はそれぞれに「住まい」について想いがあり、夢を語ってくれますから、設計者はその夢の実現のために奔走します。

暮らしやすい間取りをどう実現するか、家族構成と要望をお聞きし、家族団欒の空間を考え、敷地を読み込み、災害に強い構造を考え、素材を活かすことや美しい仕上げを心がけます。

豊かな暮らしを実現するためには「自然素材」に包まれた家が良いでしょう。さらに快適に暮らすには設備にも気を配ります。

そして何よりも「日本を住む」ということを考えることです。

日本ほど「自然災害」の多い国はありません。「地震」「台風」はもちろん最近では異常気象で「豪雨」も頻繁に日本列島を襲います。

地球沸騰化の時代「脱炭素」は当たり前です。そのために省エネルギーを実践すべく木の家でも「断熱気密」は必須となりました。

また日本の伝統構法である「木組」も大切にしてさまざまな「災害」を凌ぐ家を造らなければなりません。

「山を守り、職人技術を継承すること」も課題です。

「造り手」である設計者や職人には将来を見越した発想と実践が求められます。

昨今の物価の高騰や人手不足という現実の中でどう夢を実現してゆくか実力が試されます。

今日あたらしい「住まい手」の方がこれからお見えになります。まずはじっくりとお話をお聞きしたいと思います。

2024年06月11日 Tue

卒業論文のテーマに「松井郁夫の仕事」が取り上げられました

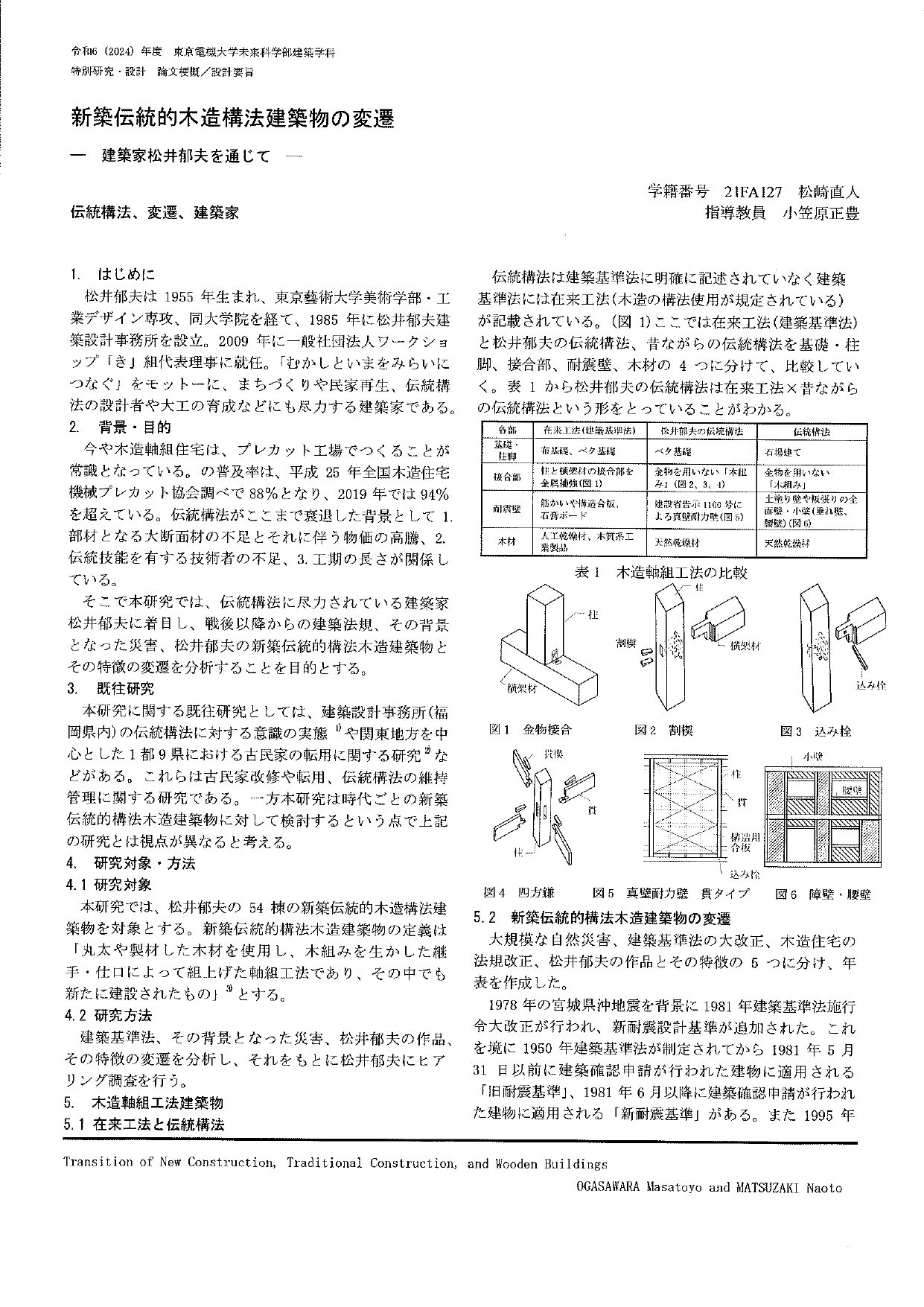

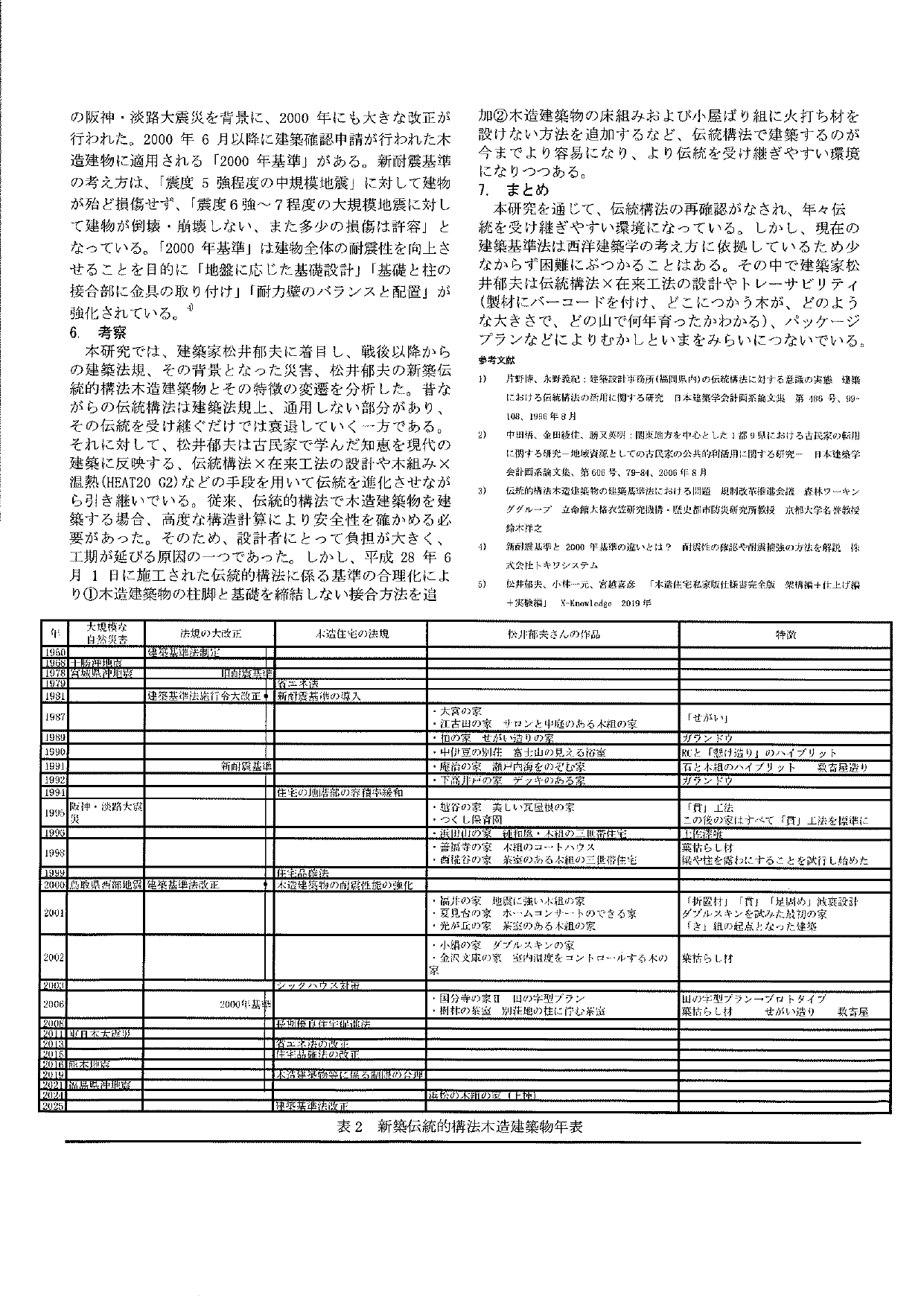

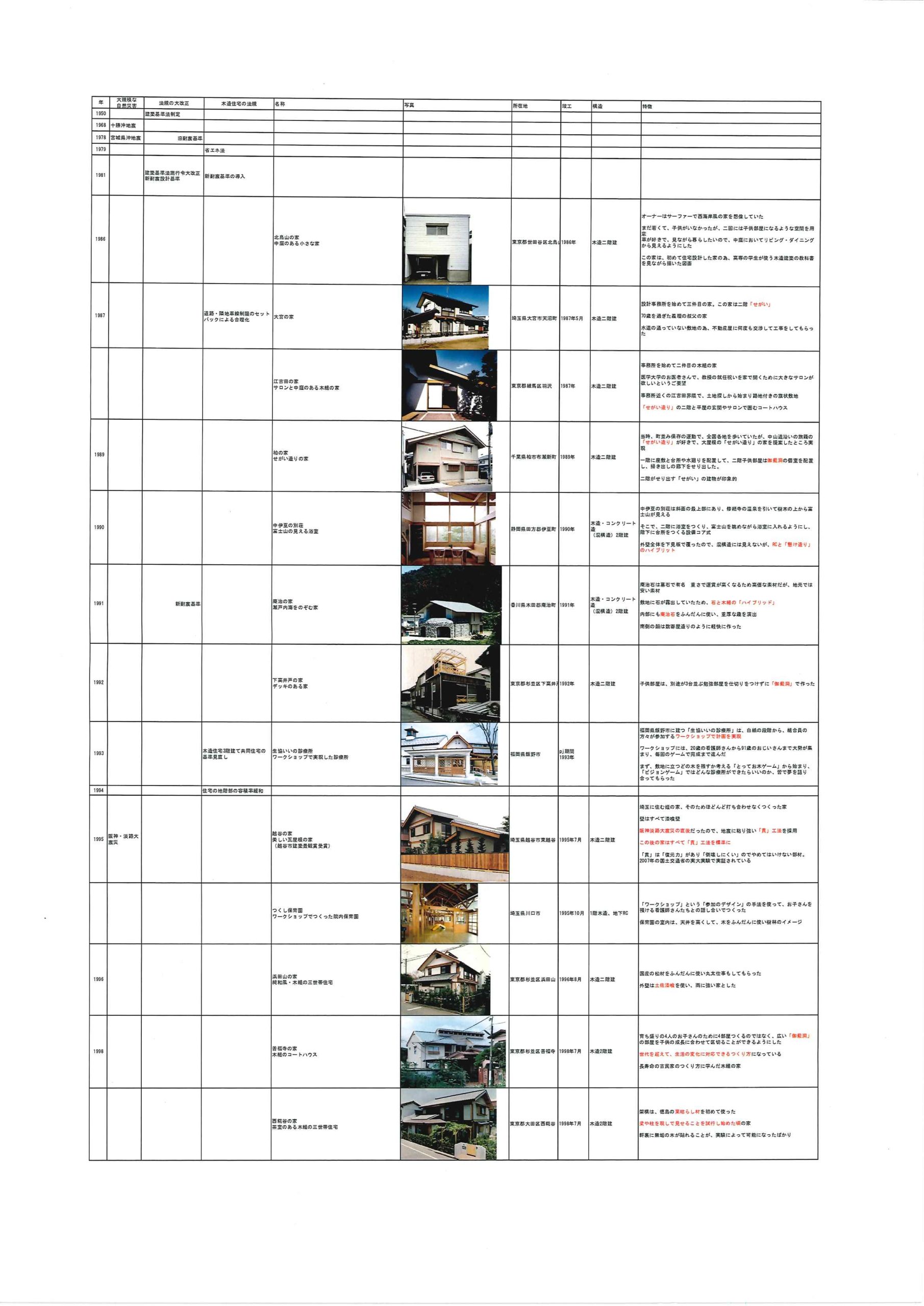

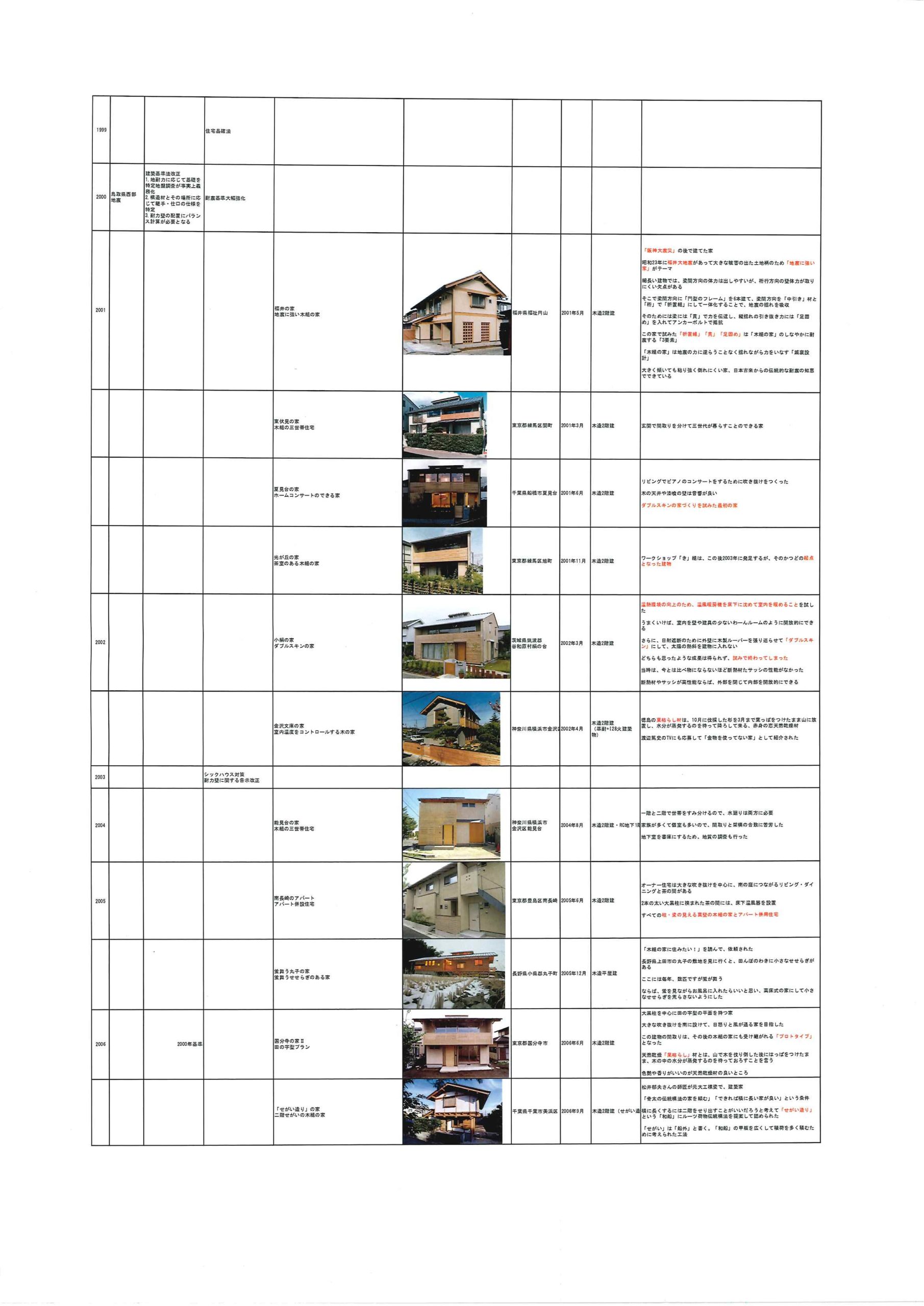

学部論文に取り上げてくれたのは、電機大学の4年生松崎直人さん(21)、指導教員は以前木組の講習会に通ってくださった小笠原正豊さんです。

伝統構法に興味を持って調べていてたら松井事務所のHPにたどり着いたようです。

若い人が伝統構法に興味を見ってくれたことがうれしいです。

かなり深く調べてあって驚きました。自分のことをこんなに客観的に見ることができるのはありがたいことです。

お時間のある方はご一読ください。うれしいことが書いてあります。

2024年06月06日 Thu

いま求められる「木の住まい」の意見募集

物価の上昇による資材の高騰や担い手の減少による職人不足など、最近の住まいづくりの実情は決して明るくありません。

現状の社会問題を解決しながら前に進めることを信条にしてきた松井事務所では、「山に植林費用を還す」取り組みや「職人や設計者の育成」にも積極的に取り組んできました。「山」と「住まい手」をつなぐ協働の仕組み「ワークショップき組」は2003年にグッドデザイン賞をいただきました。美しく丈夫な住まいづくりを目指して日々努力を重ねております。

職人や設計者に向けた「木の家づくり」の実践講座「木組みのデザインゼミナール」も20年間続けて今期で21年目になります。これまでに全国で延べ240名の受講生を世に送りました。活動は継続できており受講生も毎年熱心な実務者に支えられております。

そこで20年を節目に今後の「木の家づくり」の活動についてみなさんから意見を募りたいと思います。これまでに受講生はもちろんこれから「木の家づくり」を実践したいと考えている実務者のみなさんや学生さんにも広く声を集められたら幸いです。

「いま求められる【木の住まい】の条件」にできるだけ多くのみなさんのご意見を頂けないでしょうか?

これからの日本家づくりをご一緒しませんか?

採用者には拙著を差し上げます。松井事務所のHPのお問い合わせコーナーにどうぞふるって応募してください。

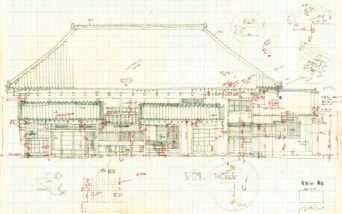

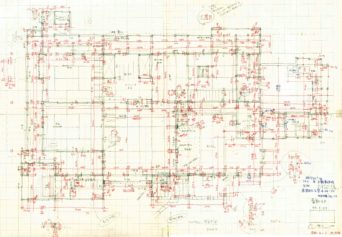

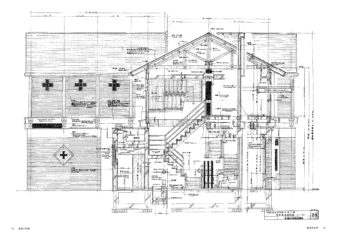

実測立面図

実測平面図

2024年