ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2024年10月26日 Sat

「能登半島」の災害復興について

「能登災害復興」のお手伝いをすることになりました。昨日のことですが、旧知の都市計画事務所から連絡があり打ち合わせをしました。

今年の元旦に起きた「能登地震」は大きな被害をもたらし、さらにその復興の最中の9月には豪雨によって再び被害が広がってしまいました。

日本海に突き出すような「能登半島」は道路網が付け根の道に限られているため救援の物資の輸送に苦労していたところに土砂崩れが起きて一時孤立しました。

海からの輸送は地震による地盤の隆起が激しく海岸に船が付けられなくて困難だといいいます。

珠洲市の被害が大きくTVでも再三報道されていますが。朝市の立つ中心街は地震の際の火事で焼けてしまったままです。

さらに「輪島塗」の職人さんたちが多く住む集落「黒島地区」も被害にあって苦しんでいるようです。

その「黒島地区」には文化財の古民家を始め、伝統的な民家が多く残っています。復興には「古民家再生」の技術者が必要ということで、実績のある当事務所に相談がありました。

出来ることを検討するために被害の実態を知り、地元の大工さんたちや設計事務所を訪ねる事になりそうです。

以前にも中越地震や東日本大震災の復興のお手伝いをしたことがありますが、毎回緊張します。

まずは現地入りする必要がでてきました。またご報告します。

2024年10月25日 Fri

建築の話をしよう⑭「暑さ寒さを取り除く」

住まいの環境づくりには温熱のコントロールが大切です。

今年の夏のような暑さが続くと、ますます室内の温度調節をすることが必要になってきます。

かといって地球環境をに負担をかけるような二酸化炭素の排出は控えるべきです。

室内の温度を寒くもなく熱くもない適度な温度に保つことができれば無駄な電力消費もなくすことができます。

エアコンを使ってむやみにに冷やしたり温める方法は電力の無駄遣いと環境負荷を招きます。

また、不快な温風や冷風は体調不良につながりリます。

そこで「体感温度」に着目しました。

「体感温度」は室温ではなく「周壁の壁や天井からの輻射熱」で得られます。

極めて健康的な空気の質ですから、ほんわかとした「輻射熱」で終日快適な生活を送ることができます。

そのためには外部の気温に左右される屋根や壁、床や窓の断熱性能を向上することが必要です。

もちろん隙間風を防ぐために「気密性」を上げなければいけません。

住宅で言えば、外壁や床下や屋根に高性能の断熱材を採用することです。

いわゆる「外断熱」が最も効率の良い方法です。

2024年10月20日 Sun

建築の話をしよう⑬「外とつながる」

「庭屋一如」(ていおくいちにょ)という言葉があります。「庭と建物は一つの如し」という意味です。

家をつくる時に家だけが立派に完成しても片手落ちということでしょうか。

つまりは庭と建物が融合し自然と調和する生活空間が必要だという意味に受け取ることができます。

「環境と共生」する建物をがいいという意味でしょう。

古くから日本の住まいには庭園や坪庭があり、「自然と人は分かち難くつながっている」

という日本人の心情があらわれています。

「高円寺の家」では一階と二階を合わせても19坪という住宅密集地の狭小住宅ですが、

オーナーの「庭を見て暮らしたい」という唯一の要望を叶えました。

その他はお任せだったので、すべての部屋から庭が見えるように計画したのです。

浴室の窓は開けると庭木の枝に触れるように梢を配置しました。

小さな家の割には大きな「吹き抜け」をつくり庭の緑を生け捕りしました。

おかげで「外とつながる」事ができ実際以上に広がりを感じる家になりました。

2階の屋上庭園には裸足で降りることができます。いつかここでバーベキュウをやることになっています。

下のタイトルをクリックするとHPにつながります。

2024年10月19日 Sat

建築の話をしよう⑫「真壁」と「大壁」

木造建築の「架構」のつくり方にはふたとおりの種類があります。

「真壁づくり」と「大壁づくり」です。

「真壁」というのは柱や梁などの骨組みを全て見せるつくり方です。柱と柱の間に壁をつくります。

一方「大壁」というのは柱や梁を全て壁に中に入れて骨組みを見せなくする工法です。

対象的なつくり方ですが、見かけの違い以上に重要なことは「真壁」にはつくる場合は逃げやごまかしが効かないので仕事が難しくなることです。

「大壁」の場合は「構造材」を壁の中に入れてしまうので、どこに柱が入っているのかは気になりません。

他方「真壁」では構造材がすべて見えるので、柱や梁の配置が室内のデザイン「展開図」の決め手になってきます。

また「構造材」は力の流れに沿ってバランスよく耐震的に配置しなければなりません。「耐震構造」は住んでいる人の命に関わるからです。

わたくしの事務所では開設当初から「真壁づくり」と決めております。「大壁づくり」では力の流れがわかりにくいので「耐震的」な住まいをつくれないと考えているからです。

常に壁の中までレントゲンのように透けて見えるくらいに分かりやすいほうが住んでいて安心だからです。

また室内から全ての柱・梁を「木組」で組み「継手・仕口」を見せていることが特徴です。

「真壁」の壁は漆喰塗りで仕上げることにしていますが、壁も木も多孔性の自然素材で調湿調温作用を発揮できることが特徴です。

つまり人間の肌と同じように「呼吸」するので「体感」に優れています。

2024年10月18日 Fri

建築の話をしよう⑪「外に開く」

ここに1970年に発刊された「人間都市」(鹿島出版)という本があります。

クリストファー・アレクサンダーという数学者がまとめた「提案本」です。

提案内容は「都市」から「住まい」まで多方面にわたっています。

内容の多くは「都市と住宅」の関係に誌面を割いていますが、提案は言葉よりも概念図のような「イラスト」で表しています。

その中で「リビングルーム」は外部と住まいをつなげる「プラットホーム」のような位置づけという項目があります。

家の明かりが外にいる友人たちを呼び寄せるのだから外に開かなくてはならないともいいます。

50年以上も前の考え方ですから、良い時代の愛情で溢れています。

しかし、あながち昔話とは思えない「現代」にも必須ではないかと思える提案もあります。

序文よりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

都市は、そこに住む人すべてによって創りだされるのでなければ、人間性に富むものとはなり得ないとわれわれは信じる。

このような都市を生み出すためには、簡明に表現され、容易に人と分かち合え、しかも自由に批判を許されるような都市計画のアイディアを知る権利が、社会の全員にあたえられねばならない。

われわれは、過去数年にわたって、都市のアイディアを表現し盛りこむための基礎大系をつくり出そうと努力してきた。

この本は、そうしたアイディアをひとつにまとめようとする最初の試みである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大切にしていた本でしたが、引っ越しの際になくしてしまったようです。

「人間性」を信じて「外に開く」こともまた「住まいづくり」には大切だと思います。

2024年10月17日 Thu

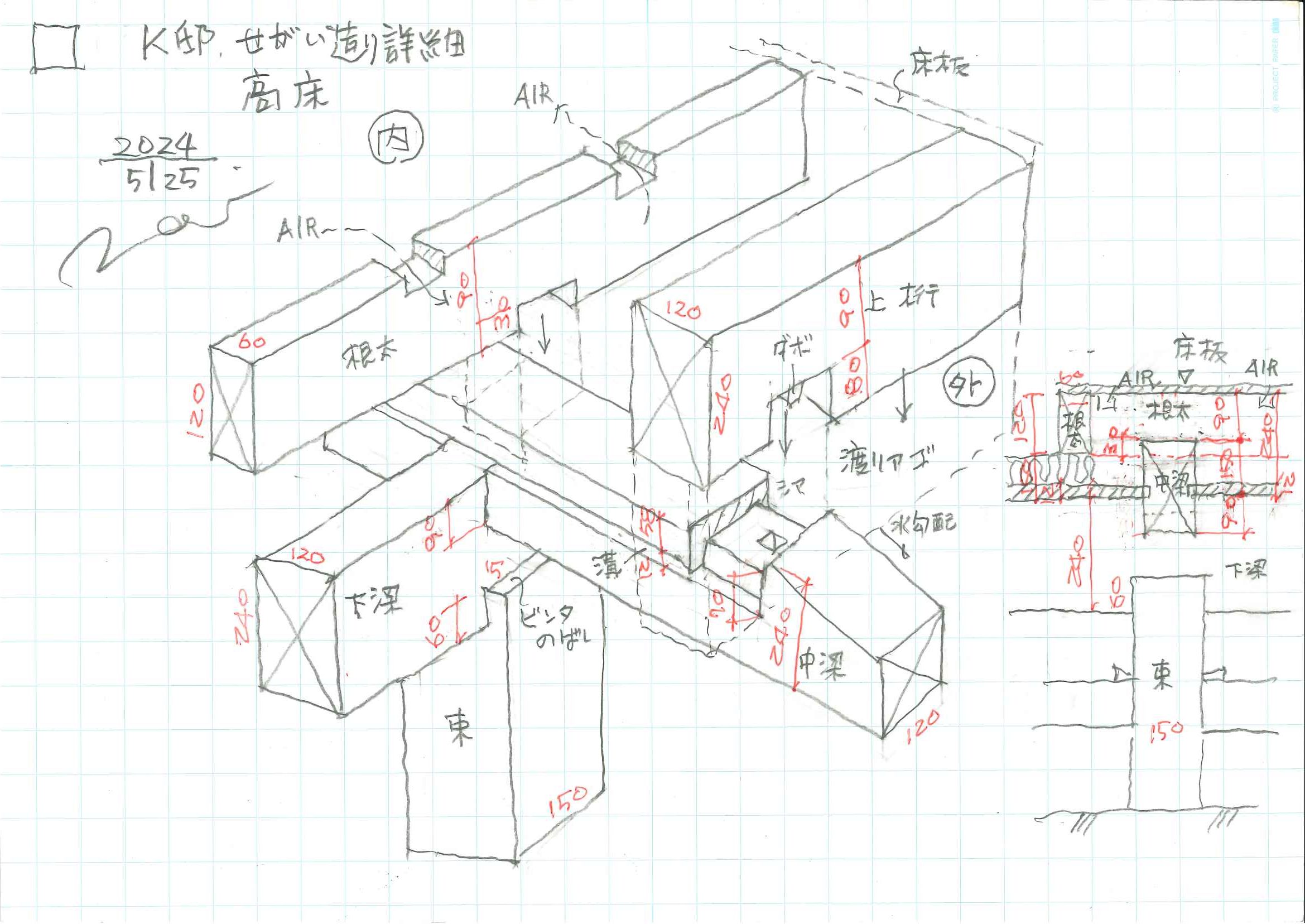

建築の話をしよう⑩「矩計」で考える

「矩計」(かなばかり)という言い方は、建築に携わっている人以外ではあまり聞き慣れない言葉かもしれません。

建物の高さ関係を把握するときに使う用語です。

設計用語の「断面図」と似ていますが、建物の主要な高さを確認するための計りであって、大工さんは一軒の家づくりの前に、一本の棒に印をつけて現場で使う「矩計棒」という道具をつくります。建物によってその都度つくるので一度しか使いません。

その「矩計」から「住まい」を考えることは大変重要です。

添付のスケッチは現在進行中の「木組の家」です。

ダイナミックな構造ではありませんが、室内の「暮らしの様子」がよく分かると思います。

このようなスケッチを描いている時が一番楽しく時間を忘れます。

わたしたちの仕事は「快適で暮らしやすい空間」を提供することですから、この一枚にすべての気持ちを込めています。

部屋の高さをギリギリまで抑えて天井や屋根を低くもなく高くもない適正な寸法を探ることで緊張感のある空間ができるのです。

「矩計」が決まるとそれを立面に反映させます。立面も良いプロポーションを探るためにスケッチで練るのです。

家は内部も外部も「矩計」によって「質」が決まると言っても過言ではありません。

2024年10月16日 Wed

建築の話をしよう⑨「広がり」をつくる

建築の設計で大事にしなければならなことに「広がり」をつくることがあります。

「広がり」とは額面通りの面積の広さもありますが、ここでは実質的な広さ以上に空間が広いと感じるような工夫をいいます。

例えば部屋ごとに壁をつくらずに一室にすることでつながった空間をつくることができます。

部屋の機能は低い仕切りや家具で分けるとか欄間に下がり壁をつくらないなど、

人の視覚に制限を設けずに広く見せることなどです。

天井を一続きに見せることも効果的です。

よく使うのはドアの上の欄間をガラスにして部屋の仕切りはあるのですが、音や匂いは伝わらないひと続きの空間に見せることです。

この工夫は特に「小さな家」には効果的です。

また吹き抜けを設けて縦の空間をつなげることも「広がり」をつくることになります。

添付の写真は吹き抜けの二階壁に欄間を設けずに天井がつながって建物全体が一室空間に見える「東馬込の家」です。

このような空間をつくるには室内の温熱環境を向上させておく必要があります。

つまり充分な断熱と気密を施すことです。

2024年10月15日 Tue

建築の話をしよう⑧設計は「知的」作業

建築の設計は極めて「知的」な作業の繰り返しです。

敷地の特性を読み込むことは、その土地の地理や気候を把握しなければなりません。

そのうえで与えられた条件を整理して配置を考えます。

構造は最も気をつけなければいけません、人の命に関わります。

施工の難易度やコストの管理をする必要もあります。

「設計計画」では建物に用途によって使い勝手の良さを検討することも大切です。

「平面計画」で柱や梁が合理的に配置されないと施工もコストもまとまりません。

そこが設計の「インテリジェンス」を駆使して行う所以です。

それは極めて「理知的」な作業で主に「平面図」に現れます。

「平面計画=間取り」は一見簡単に見えて人が動きやすいほうがいいのです。

難解な建物は複雑な平面形になりやすく室内での動きがスムーズにいかないのですぐわかります。

「架構」も同じで、できるだけ整理して単純な方が施工もしやすくて丈夫なことがあります。

今年で21期を迎える「木組のデザインゼミナール」では毎年受講生の平面計画から軸組模型を作って骨組みの把握に努めています。

常に実践にも活かせる勉強会を心がけていますので、厳しい添削を済ませた後1/50の模型をつくります。

講座ではその間に実際の木組の「継手・仕口」の詳細を解説します。

「架構」を意識することで「平面計画」は熟慮され「実践的」な模型になります。

前回のブロブでも述べましたが「美しい」をつくるのも同じような作業の繰り返しです。

「美しい平面図」から「美しい立体」が生まれと考えます。

2024年10月11日 Fri

建築の話をしよう⑦「美しい」をつくるⅠ

建物を造る目的には「美しい」を実現することが含まれています。

どんなに機能や性能が良くても美しくないものは支持されないばかりか残りません。

では「美しい」はどうすれば表現できるのでしょう。

装飾性や精神性も大切ですが、ここでは作図の時に考える「比率」についてお話させてください。

「比率」とは「プロポーション」のことをいいます。

美しい「プロポーション」といえば「スタイル」のことを思い浮かべますが、建築の場合も同じです。

外観の「プロポーション」などは重要な「美」の要素です。

ところが「空間」という掴みどころのないものに対しては、どのように美しさを表現すれば良いのでしょう。

建築にはその構成要素として「床」「壁」「天井」がありますからそれらで囲まれた「部屋」の形を「空間」と捉えることができます。

「間取り」と言われる部屋や廊下などの配置も「空間」です。

設計者は敷地を読み込み、建物の配置を決めますが、敷地の形はもちろん、太陽の位置や風向きによっても配置や「間取り」は決まります。

ここでは「壁」で囲われる「空間」の形の「プロポーション」にも留意しなけばなりません。

部屋は四角い矩形ですが、漫然と四角いだけではいけません。それが良い形をしているのかどうかが問題です。

日本の場合、寸法の体系が畳の大きさを基準にした「ヒューマンスケール」の「尺寸」で決まっているので、あまり部屋の「プロポーション」を気遣いません。

しかし石で囲まれた西洋の家などは厚い壁と壁に囲まれた部屋に基準になる寸法があったとは考えられません。

西欧の部屋は単一機能ですから、寝室などはベッドの大きさや家具の配置で必要な寸法を決めたのでしょう。

部屋の大きさは機能に従うことはもちろんですが、形は「美しいプロポーション」で決めることがいいと思います。

配置もまた「美しさ」が必要だ思います。

部屋は矩形の集まりですか、「幾何形体」の集合体の美しさを検討して決めるようにしています。

「形の良い部屋を形の良い廊下でつなぎ形の良い平面図」を造るように心がけているのです。

柱や梁の部材の寸法も「比率」の良い「縦横比」を採用するようにしています。

柱や梁がすべて見える「真壁」構造ですからその「断面」も美しくしたいのです。

「断面」は構造的に必要な寸法であることはもちろんですが、柱や梁の配置にも美しさを求めます。

つまり「美しい部材の集まりが、美しい部屋を作り、美しい家になる」と考えています。

民芸の創始者・柳宗悦は工芸品に「用と美」を求めました。

建築も「用の美」です。建築の「美」の探求にはそ部材の寸法の「プロポーション」までを含めたいのです。

2024年10月09日 Wed

建築の話をしよう⑥「歴史的視座」を持つ

建築の設計者は建物を考えるときに「歴史」を考慮しているだろうか?

敷地の大きさや形状、オーナーの要望に応えることや新しいデザインを生むことが精一杯で、現代の建物がどういった歴史的な背景のもとに成り立っているかどうかは考えないでいるかもしれない。

前回のブログで考察したように「構法の変遷」はまさに構造の歴史であり、時代とともに価値観が変化してきている。

自らが造っている建築が「西欧化」されて純粋の日本の伝統からかけ離れていることにはあまり興味がないのかもしれないが、建築の歴史を考えることは真実に迫る「視座」だと思う。

一般的には設計者は、建築士の資格を与えてくれている国土交通省の意向に叶えばそれで良しとしているのではないか?

しかしそれもまた為政者の意向であり、このブログで繰り返し述べるように「真実」からかけ離れているかもしれない。

ここまで書くと「体制」に逆らっているように受け取られるかもしれないが、「体制」もまた変化するものであろう、大切なのは「不易と流行」にあるような時代に流されることのない変わらず揺るぎない「真実」を探しだすことだと考えている。

18歳の年の差のあるわたくしを親友と呼んでくれる敬愛する「岩崎駿介」さんは自力建設で自邸「落日荘」を建て建築学会賞を受賞した人だが「人は真実を避けたがる。」と看破している。

しかし「真実」に沿わなければ足元をすくわれるのも事実だ。では建築に「真実」を求めるにはどのようなアプローチがあるのか?

「素材」があり「構法」があり「空間」をつくり「生活」を支えるための建築は「時間」もまた「真実」を創り出す重要な要素であると思う。

一軒の家を建てるときでも「歴史的視座」を忘れず、その地域やその家にまつわる「地域的脈絡」も考え反映させるべきであろう。

わたしたち設計者は、依頼者の要望を聞く前から「社会的責任」を負っている「真実の探求者」であると思うから…。

「落日荘」 地元の蔵からヒントを得たという

2024年10月08日 Tue

建築の話をしょう⑤「構法の変遷」架構の西欧化

現在わたしたちが住んでいる家は本当に日本建築と言えるのでしょうか?

おそらくそんなことを考えずに、当たり前に住宅を楽しんでいる方がほとんどだと思います。

また現状の町並みや景観についても、現状に疑問をいだいている人も少ないでしょう。

いまや日本中にさまざまな外観の家が建ち並び、町が混然としていることが当たり前になっているからです。

でも歴史的な町並みの残る「伝統的建物群保存地域」に行くと日本らしさを感じて落ち着いた気持ちになることはありませんか?

古い町並みや家屋は癒やしになりますが、日頃目にしている町並みや家がなんとなく気持ちを「ざわつかせ」ていることに気づきませんか?

実は、いまわたしたちの暮らしの舞台となっている生活環境は、歴史的分断をおこして現在に至っているのです。

時代的に言えば、日本は「明治維新」で急速に西欧化したことが大きな原因で、分断を生んでいるのです。

それは木造住宅の「構法の変遷」を見るとよくわかります。

ここに日本の「木造住宅の構法の変遷」を図にしました。

この図からは、明治維新で江戸時代以前から続く日本人の伝統的な生活や文化が大きく変化したことがわかります。

日本は明治時代になるまで300年もの間「鎖国」をしていたので、西欧の影響を受けずに独自の建築文化を継続し、日本の伝統を受け継いできました。

ところが明治24年の「濃尾地震」を契機に、地震調査を行った「お雇い外国人建築家」によって西欧の力学にシフトしていきます。

「木造軸組構法の近代化」(2009年発行・中央公論美術出版・源愛日児著)によれば、「筋違」や「土台」「胴差」などの部材は江戸時代にはありませんでした。

地震国日本において「粘り強く」繰り返しの地震にも「復元力」を発揮する、最も重要な耐震要素の「貫」は壁の中で筋違と競合して衰退していきました。

1950年(昭和25年)に「筋違」がの築基準法に位置づけられたため、現在わたしたちの住んでいる住宅は「日本の家」というより西欧化した「和洋折衷」の家となったのです。

最近、地震被害のたびに一階が潰れて二階が道路に落ちている写真を見かけますが、これは「筋違」が圧縮側に働いて「胴差」を押し「通し柱」を折ってしまうからなのです。

2007年から2011年までおこなわれた国土交通省による「伝統的日本家屋の実大実証実験」によって明らかにされております。

もう一度粘り強く地震に耐え復元力を発揮する「貫」を見直さなければならないと思います。

2024年10月07日 Mon

建築の話をしよう④FBは「むかし」を見せてくれる

この家は事務所を開設して2軒目の「木組の家」です。34年の月日が経ってしましましたが、FBは時折、昔の仕事の写真を再アップしてくれます。

当時わたくしは35歳で経験も浅かったのですが、一軒目の家の木材を用意してもらった隣の材木屋さんの紹介で建てさせていただきました。材木屋いわく「売るほどあるから、たくさん木を使ってくれ!」ということで江古田駅の近くに建っています。

敷地の選定からご一緒して選んだ路地状の土地ですが広さが気にって購入し「コートハウス」を建てました。

学生の頃から敬愛していた「西澤文隆」さんの本「コートハウス論」を読んで中庭を囲む家に憧れていたので2軒目で願いが叶いました。

オーナーは洋風の家を望まれていましたが、「洋でも和でもないモダンな家」を造りたいとお願いして了解してもらいました。

現在はオーナーも変わってしまいましたがまだまだ健在です。先程も久しぶりに外から覗いてきました。

二階が一階よりせり出している「せがい造り」です。「せがい」は船の甲板を梁で伸ばして荷物をたくさん積めるようにする工夫です。

当時「故・吉田桂二先生」と町並み保存運動をしていた時で、中山道沿いの宿場町「大平宿」の旅籠の架構の惚れ込んで採用しました。

どちらかというと富裕層の家です。二軒目にして規模が大きくて費用の潤沢な仕事に恵まれました。

この頃から日本の「民家」の架構を新築でも試すことを覚えました。

この後設計の方針として「民家」のような庶民の家を目指し始めたので、いまはサラリーマンの家が多くて建設費には苦労しており、事務所を圧迫しています。

どうやら事務所経営の才能がなくて仕事の舵を切りそこねたようです。(笑)

しかし現代の木造住宅の「質の向上」を志すと、むかしの「民家の造り方」に還っていきます。

当事務所が「むかしといまをみらいにつなぐ」という目標を掲げているのも本格的な「木組の家」を一般な家として普及させたいという気持ちの現われです。

最近は建設費の高騰でなかなか思ったようにいかないのが悩みです。(涙)

黒御影石を床に張った広い玄感

せり出した二階の「せがい」から中庭を見る

2024年10月05日 Sat

建築の話をしょう③「軸組ってなに?」

木造の建物の骨組みは、大切です。骨格を作る重要な構造を「架構」と呼びます。

通常は、柱や梁などの主要な構造材は無垢の木でできています。

木の部材は一本一本が軸状になるので、その軸を組みを「木造軸組工法」と呼びます。

軸状の材料は組み上げれば立体になりますが、棒状のままだとトラックの荷台に積む事ができます。

木造軸組の歴史は長く法隆寺の昔に中国から伝えられた建築技術です。

木と木を組むにはその接合部に「継手・仕口」と言われる加工が必要になります。

「継手」とは手と手を握手するように長手方向につなぐことで「仕口」とは腕を横から掴むように直角方向につなぐことをいいます。

金物がなかった頃に接合部を堅固に結ぶ工夫を重ねてできた加工技術で、伝統的な工法には欠かせない技術です。

30年ほど前から木造の家は「プレカット」でつくるようになって今では伝統的な「継手・仕口」はなかなか見ることができません。

伝統構法の優れたところは接合部を固くつなぐのではなく、木材の「めり込み」と「摩擦」を利用して多少の粘りや滑りを許容します。

金物で固く締め付けた接合部の工法との違いは、地震や台風のときに「強度」で対抗するのではなく、力をいなして「減衰」することで建物を守ります。

金物が木より強くて母材を壊してしまうことがあるからです。「豆腐を針金で釣ってはいけない」とむかしからの大工職人の忠告です。

また全ての構造材を見せる「真壁」工法が架構を美しくダイナミックに見せてくれます。

壁は「土壁」が本来です。柱と柱を貫く「貫」に竹を網状に組んだ「小舞下地」に縄を巻いて土をつけます。

「貫」は壁の中に入って見えなくなりますが、重要な「構造材」で、繰り返しの地震の揺れにたいして復元力を発揮して、建物の倒壊を防ぎます。

「貫」は明治24年の「濃尾地震」以降に西欧から「筋違」が導入されたため、壁の中で部材同士が競合して衰退しました。

最近では地震のたびに耐震構造として「筋違」を入れるように推奨されていますが、場合によっては梁を押し上げる斜め材として働き建物を壊すような悪さをします。

地震後に一階が潰れて二階が道路に落ちている写真をよく見かけますが、筋違が胴差しを押して柱を折ってしまったのです。

2007年から2011年まで行われた国土交通省による実大実験の試験体はわたくしが設計したのですが、実験では「貫」による復元力が確認されました。「貫」は「やめてはいけない部材」なのです。

それでも永田町は建築基準法を変えませんでした。

「架構」は「貫」と「足固め」と「折置組」でつくるようにすれば、今よりは地震に耐える「軸組」が出来るのですが…。

つくば防災研究所の反力壁から押す実験 30センチ傾けると胴差がすべての柱を折る

つくばの実験 貫が復元力を発揮して繰り返しの揺れにも倒壊しない「貫をやめてはいけなかった」

2024年10月03日 Thu

建築の話をしょう②「家ってなに?」

人は一人では生きていけない動物だと言います。だから「群れ」で行動するのだと。

「群れ」をつくって生きていくということは、つまり「社会」をつくることと同意義です。

「社会」で生きていくには、人は勝手な行動は慎み、集団のルールに沿って行動しなければなりません。

また「社会」の最小単位は「家族」です。

「家族」が集まって住む場所が「家」です。「家」は雨風を凌ぐ屋根や壁が必要です。

太古の昔「洞窟」に暮らした原人たちは「狩猟生活」から「農耕生活」に移行し「草原」に出てきました。明るい空の下は開放的ですが危険もあったのです。天候ももちろんですが危害を加える獣にも備える必要が出てきました。

そこで身近にある草で屋根や壁を葺き身を守る小屋を作って住み始めました。沖縄では小屋づくりを「アナヤー」と呼んで相互互助で造ったのが始まりだと言われています。柱に貫穴が空いていたのでしょうか?

家の原点は「竪穴式住居」と言われています。地面を少し掘り下げた竪穴に4本の叉木を立てて柱とし中心に囲炉裏を切って暖を取り、食べ物の煮炊きをして、寝起きもしました。

一つの竪穴式住居にひと家族が住み、いくつかの住居が集まって集落をつくり「共同生活」をしていました。その頃の住居に個室があったかどうかはわかりませんが、家族が増えるとともに家も大型化し個人の空間も必要になっていったのだと思います。

「家族」は「個人」から成り立っています。現代の住まいは「個人」と「家族」の空間を分離する事になっています。「プライバシー」と「コミュニテー」の区分です。

一人の生活を大切にすることは「人格」の形成にもつながります。

「プライバシー」と「コミュニティ」のバランスを取ることが「家」が人格形成の「場」と呼ばれる所以です。

家族を構成する「個人」「個人」が一つの家に住み合うことによって「絆」が強くなり「家族団欒」が生まれるのでしょう。

住まいの設計では「個人」と「家族」の緩やかな結びつきを促す「仕組み」づくりが肝心なのだと思います。

「居間」を造ったからみんながつまり団欒が生まれるとは限りません。

いきすぎた「個室」は孤独な「孤室」を造ってしまうかもしれません。

ひとりを感じながらどこかで家族とつながっている。そんな間取りや家具配置が「住み合う」「家」には大切です。

2024年10月02日 Wed

建築の話をしよう①「設計者ってなに?」

昨日も設計の依頼が来た。嬉しい。建築の設計は楽しい。最初のスケッが最高にスリリングだ。

与えられた条件を読み込み、敷地を見に行けば、自然と建物の姿が浮かんでくる。

事務所を始めて40年。毎回依頼内容を整理すると、姿が見えてくる。間取りや断面構成も3Dのイメージがボンヤリと頭に浮かんで、だんだんはっきりしてくるそのイメージが逃げないうちに紙に描く。

設計は最初のインスピレーションが大切。浮かんだ映像が消えないうちに鉛筆を走らせる。

インスピレーションは突然舞い降りてくるので、早く捕まえないと遠くに行ってしまう、今を逃すともう二度と降りてこないのではないかと焦る。

急いででアイディアスケッチを描く。手が早いので、もっと考えたほうがいいという忠告もあるが、自分の手は止まらない。

それでも一晩くらいは「寝かせて」オーナーに見せることにしている。早すぎては有り難みがない?(笑)しかし自分の能力の優れたところは「条件」整理の速さであるので時間をかけても答えは同じ。他の設計者も同じようにイメージが逃げないうちに早く描くのであろうか?

設計は「交通整理」に似ている。オーナーのさまざまな要望に道筋をつけるのは慣れてくるとそう難しいことではない。むしろルーティンになってしまうのが怖い。

ところで設計者という職業はいつから現れたのであろうか?日本の場合江戸時代までは大工棟梁が設計も施工も兼ねていたので設計者はいない。明治になって西欧の建築が入ってきて「職能」としての設計者が現れたようだ。

では西欧での設計者の出現はいつだろうか?

「告示録」という本がある。早稲田大学の教授だった「吉阪隆正」の名著である。学生運動が盛んな頃に書かれた学生と教授との対話集のような本だが、この中に出てくる「生命の曼荼羅」が面白い。設計者の思考を渦巻きにして見せてくれている。

ギリシャ時代「アルキテクトン」とは建築家のことであり「おせっかいやき」という意味であったという。職人とオーナーの間でおせっかいにも口出しをして質を高めようと努力したらしい。

現代のAIによる概要では「建築家とは、建築の設計や監理、その他建築関連業務を担うプロフェッショナルサービスを提供する職業」「建築家の仕事は、単に建物を設計するだけではなく、芸術的感性に基づく創造行為として業務を行うことなどに建築士との違いがあります。

建築家は、建物をつくるという行為の上位に、「人が幸せに過ごせる時間と空間をつくる」という目的を掲げています」どうやら設計者と建築家は少し違うようだ。

ただし「与えられた土地に対してどのような建物を建てるか、造形や構造を検討しながらデザインし図面を描く。法律に従い安全な建物を設計する。

新しい時代に合ったライフスタイルを考えたり、空間を活かす時間の使い方も含めてデザインしたりする。地域の人たちに空間への親しみや愛着を持ってもらったりする。」などの「社会的責任」が伴うことは共有された必然のようだ。

「建築士」は「資格」であるが「建築家」には資格はないからと言って自ら「建築家」と名乗ることは憚ったほうが良い。

「~家」とはその道を極めようとしている人物を指していう言葉であって他人が決めることだから。

2024年09月27日 Fri

我が師「小川行夫」のことを話そう⑩

小川行夫の事務所には1年半しかいなかったのですがその間に色々なところに連れて行ってもらいました。

工事途中の現場はもちろんですが、下北沢のジャズバー、百軒店の朝までやっている居酒屋、前川先生とお会いできた建築家協会のホールにあるカウンター・バー等など。一緒に飲ませてもらったことばかり思い出します。(笑)

一年間の蜜月のうち一番印象深かったのが京都の老舗旅館に連れて行ってもらったことです。いつものように朝の9時に事務所に行くと「今日は京都に行こう!」といいます。

なぜ急に京都に行くことになったかは説明もありませんでしたから、まさかその日のうちに出かけるとは思っていなかったので驚きましたが、京都に行けることは嬉しかったです。

その頃はまだ京都駅周辺にも町家が残っていて駅からほど近い旅館に泊まることになりました。その旅館は「よねだ旅館」といいます。義理の父の知り合いでNHKの関係者が京都の定宿にしていたようです。どうやら近くホテルが出来るので立ち退きになるということで女将が連絡してきたようです。

「おいでやす!」と出迎えてくれた女将は初老の綺麗な方で元芸妓さんです。パトロンから町家をいただいて旅館にしたということでした。宿泊は二階の2部屋のみで朝食だけの片泊まりでした。

古い建物で数寄屋造りなのにも感動しました。二階の部屋に通されてすぐに、この美しい部屋を実測したいと女将申し出ると「あら熱心やわぁ!昔の小川さんみたいやわぁ!」と言われました。小川さんも若いときにこの建物の実測をしたみたいです。

わたしが実測している間小川さんと女将は楽しそうに昔話に花を咲かせていました。女将が義父のことを「可愛いお人でしたわぁ!」というのでドキリとしましたが、その流れで女将の知り合いの先斗町の小料理屋に連れて行ってもらいました。そこで初めてスッポン鍋をいただき生き血で割ったお酒を飲みました。女将いわく「若いから精力おつけやす!」

女将が出かける時の着物は泥染めの大島だったと思います。とても綺麗でした。

帰ってきても寝ている暇はありません。遅くまで部屋を実測させてもらいました。柱や鴨居の細さは流石に京都だと思いました。プロポーションが良く障子の組子が綺麗です。

そういえば小川さんの建物も骨太の架構ですが建具は繊細です。もしかすると原点は「よねだ旅館」かも知れません。

京間なので畳が大きく部屋は広く感じました。建具もさることながら土壁も繊細です。外部に面して壁の竹下地の露出した小舞窓があったので壁の厚みを測ることができました。

驚いたことに厚みはたったの50ミリでした。柱は90ミリですから薄くなるのも納得です。冬は寒いだろうな。

小川さんには感謝しています。たった一年の間に実に多くのことを体験させてもらい身につけることができたのですから。二言目には「建主の娘婿だからしょうがない」が口癖でしたが厳しくも優しくとても可愛がってもらった気がします。感謝!感謝!です。(完)

2024年09月26日 Thu

我が師「小川行夫」のことを話そう⑨

好評につき、我が師「小川行夫」の話を続けます。

実はこのブログを読んでくれている若い方から「もうそんな時代では無いでしょう」という感想をいただきました。

たしかに大工の世界の「徒弟制度」はなくなりましたし、いまや職人に憧れる若い人も少ないと思います。しかし徒弟制で鍛えられた昭和の職人を誇りに思っている人間としては、あの頃の現場が面白くて書かずにはいられないのです。

当時、職人の休みは盆暮れくらいしかなく滅私奉公させられていました。それでも活き活きと仕事をしていたのが良かったと思ってしまうのです。今なら労働基準局にしかられます。

小川行夫と大工の加藤正志棟梁は、携帯電話もない時代の連絡が大変だった頃に、なんと小川さんが現場に電話を引かせました。加藤棟梁は現場が始まると敷地の隅に合板の板で小さな小屋を作って住み込んで仕事をしてたので固定電話を引くことができたのです。

電話は毎日のように気が変わる小川さんの要望に答えるためです。小屋のつくりは屋根にブルーシートをかけて雨をしのぎ、2坪くらいの室内に布団を敷き炊飯器と缶詰と一升瓶が置いてあるだけでした。いまのように弁当屋もないので毎日お米を焚いていました。

枕元には試作の「継手」「仕口」のモックアップがところ狭しと転がっていました。毎日寝る前にオリジナルの継手・仕口を考えるので毎回面白い木組になりました。明るくなると起きて現場仕事にかかり、暗くなるとお酒を飲んで寝る生活を何ヶ月も続けるのですが弟子を使わないので、いつも一人で現場でした。時々図面を届けに行って掃除を手伝うと嬉しそうにお酒を振る舞ってくれました。

実は、わたしが独立して初めての仕事を加藤棟梁にやってもらいたくて自分としては精魂込めた図面を持っていったことがあります。何しろ初めての家ですから緊張して加藤棟梁に見てもらいました。

棟梁はしばらくじい〜っと図面を見て「どっかで見たことあるね~…」と言ったきり取り合ってもらえませんでした。小川さんのところを辞めたばかりだったのでそっくりに描いていたのでしょう。下手な図面には気が乗らなかったようです。

加藤棟梁が造ってくれそうもないので、その頃人づてに知り合ったばかりの渡辺正司棟梁を現場につれて行って「こんなふうにできるか?」と聞きました。

渡辺棟梁には失礼な話ですが、小川流の木組をやってもらうには全ての柱・梁を見せる「真壁」づくりでなければいけません。その頃は大壁が流行り始めだったのでつくりたいのは大壁じゃないことを伝えたかったのです。

全て化粧材で削るのだとわかると怪訝な顔をされましたが、「昔の仕事をすればいいんだろ!」と言って、木組を理解してくれて、その後30年近く渡辺棟梁とコンビを組みました。

何軒かの家づくりの合間にカミさんが内緒で小川さんを完成した家にわたしに内緒で連れて行ったことがあるようです。

後で「あんたの旦那は飯が食えるよ!」と言われたと聞きました。わたしにとっては最高の褒め言葉です。

もしわたしが連れて行ったら、つれない返事しかしなかったと思いますが、さすがは建主の娘には正直に答えてくれたのでしょう。ありがたいことです。

万騎が原の家 何度も図面を届けに行きました。

2024年09月24日 Tue

我が師「小川行夫」のことを話そう⑧

わたくしの事務所の周りには小川行夫の建てた建物がたくさんあります。最初に建てたのがカミさんの家で当時からモダンな外観が人目を引いたのでしょう。近所の知り合いがこぞって小川さんに家の設計を依頼しました。

義父がNHKのシナリオライターだったこともあり、その家を建てた建築家として信頼されたのでしょう。まわりはちょっとした小川建築の住宅街という様相です。

親戚の家も全て小川さんの設計でしたからカミさんと結婚してこの町に住み始めた頃には、わたくしの設計者として入り込む余地がありませんでした。

もう60年も前の建物ですが、今回改めて見て回ってその先進的な外観に感心しました。

最初小さなカミさんの家は金融公庫を借りて建てたのが始まりで1959年(昭和34年)から1969年(昭和44年)まで度々増改築を重ねてきました。少しずつ拡張して二階建てに作り変えたりしています。

この二階の上棟の時の騒動は前にもお話しましたが、建前の次の日に解体して建て直したという話があります。大工が柱の長さをもったいないと思って勝手に3メーターの柱材をそのまま使ったので設計とは違った階高になったという理由で小川さんを怒らせたのです。流石に二度の建前 には驚きますが、当時は図面を読めない大工も多くいたのでしょう。

次にカミさんの友人の家ですが、この家あたりから傾斜屋根のない陸屋根の四角い家を作り始めます。今見ても斬新でモダンな家ですが60年前の設計とは思えません。

1階のRCの壁が建物の真ん中を貫通しています。その両面に「花」と「鳥」の文字が彫り込まれています。小川さんの依頼で彫刻家が現地に来て彫っていったそうです。

おそらくRCの壁は力を負担してなくてあくまでも飾りだとおもいますが、こんな遊びが許された時代だったのでしょう。

もう一軒近くのRCの建物に同じように壁の貫通した建物がありますが、驚くことに、こちらは二階の架構までもRCの駆体を貫通しています。この家で初めて小川さんに対面したのですが、初対面のわたしに恥ずかしそうに照れていた姿を覚えています。基本的には人見知りなのです。

このときはまだよく小川建築を飲み込めないでいました。変わった家だなぁ!くらいの印象でした。しかし、このブログを書くために改めて写真を取りに廻ってきましたが、どの建物も若い小川さんの新進の気概を強く感じました。これが大工から設計に進んだ人の家には見えません。

外壁は当時出たばかりの船舶の甲板に使用するようなベイマツの合板です。朝日ウエルドウッドといいます。ベイマツの木目の際立ったパネルで水にも強いので外壁にも使える優れものです。

いまでは外壁材といえば、窯業系のキッチュな木目の板が市場を席巻していますが、当時は厚張りの合板パネルが流行ったようです。

無垢の木に近い新しい合板を得意げに使う小川さんのドヤ顔が浮かんでくるようです。(笑)

2024年9月23日撮影

2024年09月23日 Mon

我が師「小川行夫」のことを話そう⑦

小川行夫は自身の建築に必ず彫刻作品を取り入れていました。建物を造るとどこかに彫刻を飾るのです。「建築は凍れる音楽だ」といったのはヨーロッパの詩人ですが小川行夫はコルビジェのように彫りの深い彫刻ような建築を標榜していたのだと思います。だから彫刻作品を何処かに置きたかったのでしょう。

カミさんの家にも彫刻がありました。どちらかというと枯れた佇まいの木造住宅ですが階段室の見返しには、モルタルでつくったレリーフがあります。ソヤマさんという藝大出身の彫刻家でしたが後に自死してしまいます。

小川さんと組んでその後有名になった彫刻家としては「若林奮」さんがいます。生きているうちに近代美術館で企画展が出来たという伝説の人です。小川さんの知り合いだった若林奮さんは義父とも仲良くなって一緒にエジプト旅行にも行きました。わたしの事務所に義父から譲り受けた「港に対する攻撃」という小品があります。本来ならば、美術館に置いておかなければいけない作品ですが、事務所のわたしの机の脇にそっと置いてあります。(笑)

小川さんは若林さんとはかなり懇意にしていましたが、何回か組んでいるうちに喧嘩をして分かれたようです。

以前、次男が彫刻をやりたいと言って五日市の若林さんのアトリエに家族で会いに行ったことがあります。奥さんは藝大の学部長の娘さんでした。

その時に「僕の造る彫刻は、全く個人的なものです」とおっしゃっていたのが印象的でした。

とはいえ若林さんは東京都が多摩の山奥を産廃捨場にしようとしたときに、山中に自身の彫刻(緑の森の一角獣座1996年~1999年)を置き「作品に触れるな」と反対運動をした人です。

ご自宅の庭にあるニレの木の葉っぱが落ち葉になると、一枚一枚拾ってオリジナルの鉛の箱に丁寧に入れて、また地面の中に埋め戻すという行為を繰り返していました。まさにコンテンポラリーアートでした。

もう一軒、事務所の近所に建つ小川行夫設計のRCの住宅の玄関には彫刻を置くための台座だけが長い間残っていました。後に若林さんの知り合いの彫刻家が作品を造って置きましたが、これも彫刻家と小川さんが喧嘩別れをした痕跡でした。とにかく喧嘩っ早いのですよ…。

幸せな事例もあります。これまた近所の建物ですがモダンな陸屋根の木造の家にコンクリートの壁が貫通しているようなデザインで、その貫通するコンクリートの壁の表面に「花」と「鳥」の文字が彫り込んであるのです。彫刻家が現場にやってきて彫ったといいます。

実はわたくしの事務所の周辺には小川建築ばかりでわたくしのはいりこむ余地がありませんでした。少し前まで白井晟一さんの「虚白庵」もあったのですが壊されました。かろうじて木造の「アトリエ」が残っています。お孫さんの原太さんとは友人なので中に入れてもらったこともありますが、大きなガランドウの建物です。

60年前には小川行夫が建設中の現場に通りかかって中を覗いていたようです。「紫色のカーペットを敷くなんて、チイチイパッパ(幼稚園)だネ」といって嘲笑っていたようですが、その後しっかりと白井建築の影響を受けています。何しろ描く図面が白井晟一そっくりでしたから…(笑)

2024年09月22日 Sun

我が師「小川行夫」のことを話そう⑥

小川行夫がカミさんの家を設計したのはカミさんが4歳の頃だったといいます。子ども部屋に妹さんと一緒に寝るための二段ベッドを造り付けた時のこと、頭のあたりに風通しのための細長い窓を開けたそうです。その時に幼いカミさんの頭の寸法を図り、少しちいさめの高さにして窓から外に落ちないようにしたといいます。さすが細かい配慮をする丁寧な設計です。男性的な架構をつくる割には細かい気遣いに驚きます。

カミさんの家は何度かに分けて増改築を繰り返したようで、わたくしとカミさんが付き合い始めても時々実家に打ち合わせに来ていました。小川さんが来れば酒盛りになるのが決まりでよくご一緒しました。僕とカミさんが付き合う前はどうやら時々誘い出して飲みに行っていたようです。カミさんと結婚したら今度は妹さんを連れ出していました!建て主の娘はコンパニオンじゃないって!ましてや僕のカミさんと義理の妹だし!(笑)

実は小川さんは少し吃音があって、女性と話すのが苦手で飲み屋で同席した女性に「オマエが口説いてこい!」と命令するので困りました。わたしも女性は苦手です。(?)なので小さい頃から知っているカミさんとは話がしやすかったのでしょう。最もカミさんもウワバミですからむしろお酒が飲みたかったのかも…(叱られる~…汗)

建主さんと話していても時々吃音が出るのでうまく伝わらないことがありました。そこでよせばいいのにわたしがしゃしゃり出て「僕がリードしますから小川さんはあとからついてきてください!」なんて言ったものですから二度と口をきいてくれなくなったのです。無神経に小川さんを傷つけてしまい悪いことをしました。若気の至りです…(汗)

その後は半年間、事務所に行っても「ああ」とか「うう」とか言うばかりでした。

当時はコンクリートの二世帯住宅の図面を描いていましたが、描いた図面を小川さんに見せると展開図の窓枠の寸法を直すように指示されました。天気がいいと「そうだなぁ、30ミリかな」と言い、雨の日は「やっぱり24ミリだなぁ」といいます。毎日のようにです。図面は1/50ですから図面上の1ミリが実際の寸法では50ミリです。つまり1ミリの線の隙間にに30ミリと24ミリを描き分けることがどれほど大変かわかりますか?

そんなことを繰り返しているうちに図面の枚数が80枚近くになりました。二世帯住宅とはいえ一軒の住宅で80枚は異常だと思いました。手書きの図面を何度も書き直すのでトレッシングペーパーが黄色くなって汗の匂いがしました。

もう限界でした。それでこれ以上は無理だと悟って「辞めたい」と申し出たのです。

健全に務めた期間はたった一年間でしたが、密度の濃い時間でした。どんなに無理難題を言われても事務所に通うのが楽しくてたまりませんでした。

何しろ、こちらは全く既成概念をもたない「水を吸うスポンジ」ですから。小川行夫を通して毎日建築の世界に包まれているような感覚でした。

日本の伝統構法にこだわりながらアメリカンナイズされた木組の家つくる小川行夫を「木組のモダニスト」と呼ぶ人がいましたが、まさにアメリカン「モダン」でした、禁欲的なシエイカー教徒のつくる「バーン(納屋)」のようで日本建築にしては「バタ臭い」不思議な家づくりを叩き込まれその後の人生を決定づける実り(災難?)の多い一年でした。(笑)

大宮の家 まさにバーンのような木組のモダニズム

2024年