ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

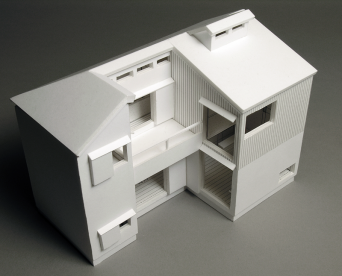

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2013年07月30日 Tue

「高円寺の家」西日を楽しむ格子

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

「高円寺の家」の西窓に、浄土寺浄土堂をイメージした格子が設置されました。 格子の隙間から光が入り、漆喰の壁には格子の影が落ちます。「西日を楽しむ家」です。

そこで建主さんのご厚意により、【高円寺の家「西日を楽しむ」内覧会】を、10/6(日)に開催させていただけることになりました。 詳細は後日、当サイトでお知らせいたします。ぜひこの機会にお申込みください。

2013年07月26日 Fri

「南房総の民家再生」床と壁が仕上がりました

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

「南房総の民家再生」床の養生がとれ、仕上がりがあらわれました。

「南房総の民家再生」床の養生がとれ、仕上がりがあらわれました。

これから設備が設置されます。築106年の古民家の再生が、もうすぐ完成します。

8/17(土)の完成内覧会へのお申込みをお待ちしております。

お申し込みは、こちらのフォームからどうぞ。詳細な地図をお送りします。

2013年07月25日 Thu

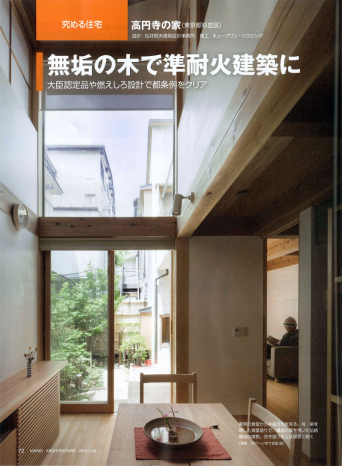

日経アーキテクチュア掲載【究める住宅】高円寺の家

日経アーキテクチュア[2013年7月25日号]の【究める住宅】シリーズに、「無垢の家で準耐火建築物に」と題して、高円寺の家が掲載されました。

住宅密集地に建つ、準耐火建築の木組みの家として、注目を集めています。

狭小地、厳しい防火規制、南側の建物の日影、多くの課題を乗り越えて完成した無垢の木の家です。

外壁に無垢板を張り、玄関も木製ドアにした方法や、エアコン1台で全室を空調する省エネの工夫も掲載されています。

2013年07月19日 Fri

「南房総の民家再生」浴室石貼

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

「南房総の民家再生」は順調に大工工事が進んでいます。 浴室には十和田石が貼られました。 十和田石は水はけがよく、滑らないので安心です。 お湯をかけるとすぐに温まる性質もあり、冬も足が冷えません。

ダイニングとリビングをつなぐアーチの開口部も 漆喰が塗られました。 順調に完成に近づいています。

建主さんのご厚意により、 8月に完成内覧会を開催させていただけることになりました。

後日、当サイトで告知とお申込みの受付を開始します。ご期待ください。

2013年07月12日 Fri

ランニング

最近、走っている。昼の猛暑を避けて、早朝ランニングだ。

朝もやの中の森は緑が豊かで、すがすがしい。ここは元中野療養所という結核病院の敷地であった。

かつては、公園に植える樹木の苗圃であり、その後、空気のよい丘の上だったので結核病棟が建てられたのだった。

そのむかし日米親善のためにワシントンに桜を送った返礼に、花水木が送られてきてここの苗圃に植えられたという。

10年ほど前に、療養所がなくなることとなり、近くの住民の方と一緒に、緑地にしてほしいと要望してできた森である。

子供たちを集めて自然遊びのワークショップをしたり、区の公園課の人たちと話し合いをしたことを覚えている。

今では広い緑地と石神井川の調整池を合わせて「江古田の森」として区民に親しまれている。

朝夕には散歩やランニングの人でにぎわい、日中には木陰で休む人がいる。最近まで蛍のせせらぎもあった。

ここを走っていると、街中と気温が違うことに気付く。土があり緑があるおかげで、ここはひんやりとして涼しい。

近くには哲学堂があり、みんなでつくった「屋敷森緑地」もある。

走りながら、この町のと付き合いも長くなったなぁと考える。

我が家の子供たちにとってはここは故郷であり、わたしにとっても第二の故郷となってきた。

2013年07月02日 Tue

「登戸の家」が始まります

ブログ | プロジェクトレポート | 登戸の家

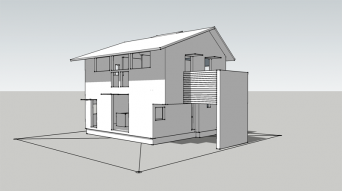

「登戸の家」が始まります。

木組みの家ならではの「せがいづくり」で、小さな敷地に、2階を張り出して広がりのある家をつくります。

2階のリビングは12畳の吹抜け、一番小さな個室でも8畳の広さがあります。

狭さを感じさせない室内空間を考えました。

これから実施設計です。

2013年06月29日 Sat

「南房総の民家再生」土壁

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

南房総の家の壁は土壁です。

土壁は、部屋の湿度を調節したり、ストーブの熱を蓄える性能があるので、再生では、既存の土壁を補修して仕上げます。

表面を落とすと、むかしの職人の丁寧な仕事が出てきました。

貫に伏せた棕櫚や、地離廻りの漆喰抑え、木小舞の上の漆喰塗など、今では見られない丁寧な仕事です。

この左官塗を大切にして改修を進めます。

2013年06月22日 Sat

木組みの家「お住まい内覧会ツアー」のご報告

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

先週「お住まい内覧会ツアー」が行われ、建主さんたちのご厚意で、1日に2棟の木組みの家をご案内することができました。

当日は、ご参加の方たちに無垢の家の暮らしをじっくりと見ていただきました。

「高円寺の家」はお一人住まい、「小竹の家」は2人のお子さんのいるお宅です。

当日は、それぞれの家の違いを体験していただけたかと思います。

建主さんからは、木組みの暮らしの実体験をお話いただき、内容の充実した内覧会になりました。

ご参加のみなさま、お家を見学させていただきました建主さん、どうもありがとうございました。

これからも末永く大切にお住まいください。

2013年06月21日 Fri

古民家再生「南房総の家」浴槽が入りました

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

「南房総の家」の浴室は、露天風呂のように、自然に囲まれたロケーションを楽しむことができます。 木製窓を引き込み、2方向を開放して180度パノラマを眺望できます。「南房総の家」の大きな特徴です。

「南房総の家」の浴室は、露天風呂のように、自然に囲まれたロケーションを楽しむことができます。 木製窓を引き込み、2方向を開放して180度パノラマを眺望できます。「南房総の家」の大きな特徴です。

大工工事も順調に進行中です。

リビングとダイニングをつなぐアーチの開口も形ができました。これから漆喰が塗られます。

奥に立て掛けられた立派な格子の建具は、元々納戸の扉として使われていました。

今度はダイニングとキッチンの間に設置されます。

古民家再生ならではの空間になってきました。

2013年06月17日 Mon

小さな「八王子の家」が始まります

ブログ | プロジェクトレポート | 八王子の家

小さな木組みの「八王子の家」が始まります。

若いご夫婦とお子さんの3人家族の家です。

南側に大きな建物が建っていますが、3Dで日影の検討を行い、

冬でも吹抜けを通して、暖かくて明るい陽が入るように計画しました。

さらに、寒さの厳しい八王子に対応するために、高断熱仕様で、約25坪2000万円の家です。

2013年06月12日 Wed

小さな家

都会では狭い敷地が多くなったのか、徐々に小さな家が増えているようだ。当事務所でも最近、小さな家を依頼されることが多くなった。

とはいえ都市に生活する人たちにとっては、狭いながらも、住めば都。夢を実現する設計者としては、狭い敷地を有効に生かすことは当然ながら、住まい方に工夫を凝らして努力する。これまでも、大きな豪邸ばかりを手がけていたわけではない。標準的な30坪くらいの建物が多かったが、さらに広さを絞ることになってきた。

通常ならば、一定の広さを確保できていたのに、最初から違う。型にはまったルーティンワークではすまない。無駄を徹底的に洗う作業が続く。空間のどこを絞るのか。これが意外と楽しくて、面白い。

小さな家づくりには、コツがある。最小限住宅という言い方があるように、ぎりぎりの狭さで生活することを考える。こうなると、人の体の大きさから必要な空間を確保する作業となる。人間工学の探求だ。

かといって、機能本位ではなく、癒される住まいでありたい。宇宙ステーションのような空間では落ち着かない。これまでのような常識や定番を見直す。トイレや水周りなどの単位寸法を見直す。さらに玄関や階段の最低限の大きさはどのくらいか。導線は短く、むしろなくする。

それでも、窮屈に感じない室内をつくるには、絞るところは絞るが、必要な広さは確保する。広げられるところは広げる。敷地の狭さのために、横に広げることはできなければ、縦がある。小さな家の空間は、断面で考えるということか。気積は大きくできるから。

究極は、狭さを感じさせないのがいい。出来上がりが、さりげなく普通の家に見えるといい。小さな家には、意外性と驚きと平穏がある。さぁ、知恵を絞ろう!

2013年06月11日 Tue

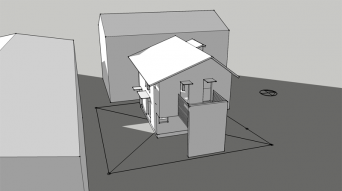

「吉祥寺の家3」が始まります

ブログ | プロジェクトレポート | 吉祥寺の家III

「吉祥寺の家3」がはじまります。

若い二人の新居です。コンセプトは木漏れ日のある家。

配置と建物の形は、南側に建つだろうと予想される、隣の家の冬至の影の長さから決まりました。

南ルーバーが特徴的な家で、ルーバーは夏の日射遮蔽に役立ちます。

温熱環境を計画しながら、まだまだ検討中ですが、2.5間✕6間の細長い木組みの家になりました。

シンプルな架構で心地よい家をめざします。

2013年06月06日 Thu

「木組みの家」お住まい内覧会ツアー開催のご案内

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

急なお誘いですが、都内の木組の家のお住まい内覧会ツアーを開催いたします。

どちらのお宅も、暮らしの様子がわかる見学会です。

「無垢の木と漆喰の住まいは、どんな居心地なんだろう?」

「無垢の木は傷つきやすいの?」

「メンテナンスはどうすればいいの?」

「小さな家でも広々と住める?」

建主さんとのお話から、木組みの家での生活がお分かりになると思います。

少人数でのご案内ですので、ゆっくり見ていただけます。

この機会に、木組みの暮らしをご覧になりませんか?

どうぞお申込みをお待ちしております。

「小竹の家」のページはこちら

「高円寺の家」のページはこちら

高画質案内チラシはこちら

「木組みの家」お住まい内覧会ツアー

開催日時:

2013年6月16日(日)

13:00~16:00

対象:家づくりをご検討の方

※一般向け見学会ですので建設業関係の方のお申込みはご遠慮ください。

お申込み先:

松井郁夫建築設計事務所

電話:03-3951-0703 メール:ok@matsui-ikuo.jp

松井郁夫建築設計事務所お問い合わせフォーム

2013年06月04日 Tue

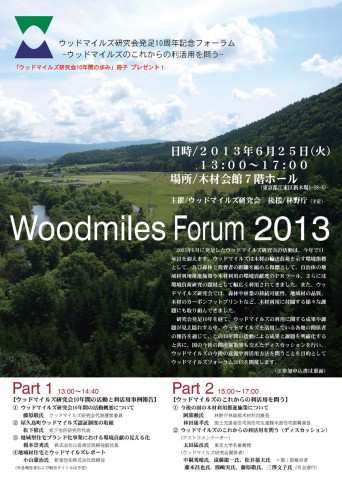

ウッドマイルズ 10周年記念フォーラムのお知らせ

ウッドマイルズ研究会発足10周年記念フォーラムのお知らせです。

いままさに、木材の利用を考える時期ですが、ウッドマイルズ研究会はもう10年以上の活動を通して、地域材利用の大切さを訴えてきました。

今年は、10周年の記念フォーラムです。木材利用ポイントなど、国産材利用が国の施策として取り組まれている最中です。

この時期に、各地の先進事例に学びませんか。

松井もコメンテーターとして参加します。

2013年06月03日 Mon

「新建ハウジング+1」に「高円寺の家」が巻頭掲載されました

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

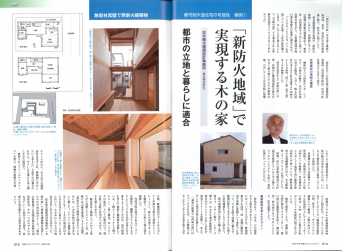

新建ハウジング「新防火地域で実現する木の家」

高画質PDFはこちらをどうぞ

【新建ハウジング+1】の6月号に『「新防火地域」で実現する木の家』と題して、「高円寺の家」が掲載されました。事例の一番はじめに大きく取り上げられています。

防火規制の厳しい都心部でも、無垢の木をふんだんにあらわした木組みの家が、実現できます。

住宅密集地でお住まいをお考えの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

無垢の木と漆喰につつまれた自然素材の家をお届けします。

2013年05月30日 Thu

連載【木組みの家に住んで】

第一話「木組みの家の暖房事情」

ブログ | プロジェクトレポート | 髙円寺の家 オーナー連載 | 高円寺の家

「高円寺の家」のオーナーのKさんが、エッセイを送ってくださいました。

今日から、連載をはじめます。

Kさんは60歳でこの家を建てられ、お一人でお住まいになっています。

無垢の木と漆喰の木組みの家の生活は、どのような暮らしなのでしょうか。

日々のお住まいの様子をお楽しみください。

【木組みの家に住んで】

「高円寺の家」施主

第一話

木組みの家の暖房事情

今冬の寒さはとても厳しいといわれています。

野菜が育たなくてスーパーで高騰しているくらいです。

おまけに東京では成人の日の大雪。

新しいわが家は畳がなくすべての床が板敷の設計です。

その板敷と寒さには思い出がありました。

わたしが40年前に入学した高校では、柔道と剣道の選択授業があったのです。わたしの選んだのは「剣道」クラス。

この剣道が寒かった。

防具をつけて板敷の体育館で素足にならなくてはいけません。

冬場はこれがつらい。

床板が冷たくて、凍える思いがするのです。

先生がくるまでは、ちゃんと立っていられなくて、震えながら「かかと」だけで立っていたおぼえがあります。

みると他の同級生も同じような格好になっていた。

ですから「板敷は寒い」というのがその頃からのわたしの印象だったのです。

今回、家を建てるにあたって、床はすべて檜(ひのき)の板敷になると聞かされていました。

床下暖房を設置するとは聞いていましたが、「板敷の寒さの」印象がよみがえってきます。

いったい、どんな住環境になるのでしょう?

引っ越し日は、昨年のクリスマスでした。

実際に住んでみないとどれだけの寒さかわかりませんでしたから、 旧家から4畳半のカーペット1枚と10畳用のファンヒーターを持ち込んで寒さ対策に備えたのでした。

寒さがつらければ、すぐこれを取り出すつもりです。

暮らしてわかったことは、室内が寒くないのです。

板敷も冷たくない。

専門家に聞くと、

「床が檜(ひのき)なら冷たくないでしょ」と言われました。

床材につかう木の種類で、冷たさが違うらしいのです。

前に住んでいたのは、終戦後すぐに建てられた木造モルタルの家だったのですが、冬のさかりには頭が冷えて暖房なしではいられなかった。

でも、新しい家では、そういう厳しさを感じなくてすむのです。

それは床の材質のほかに、壁が昔ながらの「漆喰(しっくい)」

だということに秘密があったようなのです。

室内の湿度の違い。

「同じ30度の気温でも、日本の夏とハワイでは感じる暑さが違う」とは、よくいわれます。

湿度によって体感温度が異なるという。

夏は湿度が低いほうが涼しい。

ということは冬に乾燥(湿度が低い)すると、寒さはより厳しいことになります。

湿度からみてみれば、日本の夏は多湿なので

「厳しく」暑く、冬は乾燥していて「厳しく」寒いのですね。

木組みの家は、壁が漆喰です。

たとえ外気が乾燥していても、室内では壁が呼吸をしていて適度な湿り気を排出してくれます。

だから低温でも寒さを感じなかったのでしょう。

暮らして1ヶ月ですが、暖房をほとんどかけていません。

そのかわり、ウールの帽子をかむり、綿入れを着て、厚手のソックスをはいて一日をすごしています。

引っ越しして2日目の12月26日にこの家の設計をしてくださった松井さんから

「どうですか。寒くはないですか」というお電話をいただきました。

わたしは暖房をつけずに住んでいることを話して、持ち込んだファンヒーターのことなどをお伝えしました。

すると松井さんは、

「煤のつく石油ストーブをたくのは壁によくないですよ」とおっしゃったのです。

炎をたくとどうしても室内の空気がよごれて、それを吸った白壁が、長年月をかけて黒ずんでしまう、とのことでした。

ほんとうに壁は呼吸をしているのですね。

「松井事務所」より

Kさん、エッセイありがとうございます。

「高円寺の家」は無垢の木と漆喰の調温湿効果によって、室内の温度と湿度が安定しているので、一度温まると冷えにくいのでしょうね。また、乾燥した時期に湿気を放出してくれると、体感温度は良いかもしれません。

床置エアコン一台で全室が空調できる工夫を施した、省エネルギーの木組みの家ですが、エアコンはあまりつけていらっしゃらないようですね。この冬の寒さは、大丈夫でしょうか?

燃費の良さを計るために、1年を通して温熱環境がわかる、温湿度計を置かせてもらっています。

シーズン毎にデータを公開します。夏のレポートも楽しみですね。

「高円寺の家」では、庭づくりがはじまりました。

「高円寺の家」では、庭づくりがはじまりました。

斜めに流れるイメージで石を置いていきます。塀は竹でつくりました。

家づくりのご依頼のとき、建主さんからひとつだけいただいたご要望は「庭を眺めて暮らしたい」というものでした。

家の中からは、どこからでもお庭を臨めるようになっています。

5月の「お住まい内覧会」をご期待ください。

2013年05月30日 Thu

連載【木組みの家に住んで】

第二話「60歳の誕生プレゼント」

ブログ | プロジェクトレポート | 髙円寺の家 オーナー連載 | 高円寺の家

「高円寺の家」のオーナーのKさんによる連載エッセイです。

Kさんは60歳でこの家を建てられ、お一人でお住まいになっています。

無垢の木と漆喰の木組みの家の生活は、どのような暮らしなのでしょうか。

日々のお住まいの様子をお楽しみください。

【木組みの家に住んで】

「高円寺の家」施主

第二話

60歳の誕生プレゼント

わたしだけの「おひとり様用」の家を建てることになって、6月初め(12年)に着工、昨日(7月14日)に棟上げ式をしました。

建築というのは、この「棟上げ」が節目になるそうですね。

梅雨のはしりに着工していますから、お天気しだいで、工期の遅れもあることだったのです。

あらかじめ、棟上げ式は7月14日と設定されていましたから、それが予定通りにできるかどうか気をもむ日々でした。

ところが東京は予想外の空(から)梅雨で、雨が降るとしても深夜か土日に集中したのです。工事現場の影響は少なくてすみました。

去年(11年)の秋に話が持ち上がって、その半年後の棟上げでした。

新宿から中央線に乗り、ほどなく行った駅ちかくに現地があります。 駅をおりると、そこはシャッター商店街とは無縁な地域で、お店のにぎわいが2キロも3キロも続きます。その喧騒からちょっとはずれる小道をはいると、建築現場があります。

たった20坪の小さな敷地です。

住宅が密集していますから、お日様を入れるために、庭もつくらなくてはなりません。

したがって1階10坪、2階10坪の狭小なスペース。

1階は玄関、台所、食事室、居間、トイレ、風呂場の間取りで手いっぱい。

寝室と書斎は2階にという設定です。

それでも、わたしひとりで住むにはもったいないようなつくりとなっています。

5年前(07年)。わたしが55歳のときに直腸がんを患いました。 たまたま発見が早かったので命を取りとめましたが、その時に死んでもおかしくはなかったと今でも思っています。

2年前。わたしが58歳のとき、同居・介護していた義母を見送りました。義母という先頭を走っていたランナーがいなくなり、わたしがトップにおどり出た瞬間です。 次に死の順番をむかえるのは、このわたしになるのです。

若い時には、自分の生が無限にあると信じていたのに、今は死をみつめる自分がいるようになりました。

「何か希望をもたせてくれ」とひとり娘と話し合ったのが、住まいをつくることになったきっかけでした。 「先になにか希望がないと、人はすぐに死んでしまうから」と。

それで、 今年の60歳の還暦の時に、長生きのプレゼントとして、住まいが娘からもたらされたのでした。

7月棟上げ式。

12月のクリスマス前の引き渡し。

ですから、新年(13年)は新しい住まいで迎えることができそうです。

11月28日には伝統芸能の舞台をしている朗(甥)が来てくれて、新しいお家で舞を奉納してくれます。

還暦を迎えて、目標ができた。

あと5年、現職をまっとうし、 その後は末永く娘の仕事をサポートするのです。

娘が「新しい住まいをつくろう」と心に希望の灯をともしてくれたおかげで、わたしの中では生きる意欲がわいてきたのです。

「松井事務所」より

第2話は上棟のあとすぐに執筆された文章です。

上棟式は近頃では見かけなくなりましたが、構造が出来上がる建前のときに建物の無事を祈願して行われる祭祀です。

丁寧に手刻みした材料を豪快に組んで行く建前は、木組みの家の醍醐味です。

上棟式のあとは、建主さんが職人さんを労う「直会」を行っていただきました。

庭づくりも現在進行中です。3月中に植栽が行われます。

2013年05月30日 Thu

連載【木組みの家に住んで】

第三話「注文は出さない」

ブログ | プロジェクトレポート | 髙円寺の家 オーナー連載 | 高円寺の家

「高円寺の家」のオーナーのKさんによる連載エッセイ第三話です。

Kさんは60歳でこの家を建てられ、お一人でお住まいになっています。

無垢の木と漆喰の木組みの家の生活は、どのような暮らしなのでしょうか。

日々のお住まいの様子をお楽しみください。

【木組みの家に住んで】

「高円寺の家」施主

第三話

注文は出さない

自然界では生殖が終わると、死を迎えるのがならわしだとあります。

自分のDNAを子孫に残すと、その役割を終えるのでしょう。

わたしは12年5月に還暦を迎えました。

60歳の折り返し点に来てみて、わたしは

「あと15年か」

と思ってしまいました。

15年たてば、わたしも75歳です。それだけ生きれば充分です。

しかし、限りがあっても15年はあまりにも短い……。

松井事務所設計のお友達の家。「小竹の家」2009年竣工

ひとり娘のお友だちが家を建てた。

新築祝いに娘が招かれて行ってみたら、「とても良かったよ」と言うのです。

「建てたいと思っているなら、その家を見てごらん」と連れて行かれたのが去年(11年)の秋のことでした。

行ってみてびっくり。ひと目見てすぐに気に入ってしまいました。

「小竹の家」の内部二階

木をふんだんに使ったぜいたくなつくり。

カベは新建材のボードではなく、呼吸をしている漆喰(しっくい)です。

「こんな家に住んでみたいな……」と天井を見回していたら、かたわらに立った娘が「お願いしようか」と言ったのです。

そのひと言だけで、わたしの75歳までの想定寿命がいっきに85歳までのびてしまいました。

去年(11年)の暮れに、お友だちから紹介された設計事務所に行って、設計の依頼をしました。

それから図を引いて、半年後の6月(12年)はじめに着工でした。

おどろいたことに、去年(11年)の娘の選挙で、ウグイス嬢をつとめてくださったのが、設計士さんの娘さんだということがわかったことです。

わたしの娘は練馬区で区議会議員をさせていただいているのです。

車酔いになったウグイス嬢にわたしが「耳を引っぱって良いですか」と訊いて娘ににらまれたのです。

あのお嬢さんが設計士さんの娘さんだった。

敷地は20坪の小さな土地ですが、いったいどんな建物としてわたしの前に現れるのか、わくわくして待っています。

7月14日(12年)の上棟式。

これは、建築主が職人さんたちの労をねぎらう場でもあるらしいのです。

親戚側はわたしとわたしの兄と娘の3人。現場のみなさんは14人の参加でした。

兄を設計士さんに紹介。

木組みの家を手がけていると聞いて、兄は、「増田一眞さんをご存じですか?」と設計士さんに尋ねたのです。

増田さんというのは、毎年1月、わたしの甥の主宰する和力という伝統芸能をする団体が、ライブをする松戸市矢切の「結花(ゆい)」のご主人のお名前です。

1級建築士で伝統的な家の建て方を研究されているその世界では「大御所」といわれている方だそうです。

埼玉県の所沢という駅前開発を視察にいったとき、170年前にたてられた薬種問屋の建物がとり壊されることを知って悲しみ、その建物を矢切に移築したのが、現在の「結花」 なのです。

3月11日の震災のときにもビクともしなかった、木組みのお蔵でした。

「増田先生? 知っていますとも。矢切に移築する時も電気工事の配線の設計を図面をお手伝いさせてもらっています」と設計士さん。

こんな所にも意外な「縁」がひろがっていくのでした。

わたしの敷地は住宅密集地ですから、南側に建物があります。

ですから、中庭をつくって日を入れなくてはなりません。

紙モデルを掲示しましたが、L字型の建物になっています。

わたしは設計士さんに 「風呂場の浴槽につかりながら、ライトアップした中庭を眺めてみたい」 とひとつだけ注文を出しました。

左側が風呂場です。そこに小窓が切られてありますね。そこから庭を見ます。

そんな贅沢な注文が通ってしまいました。

出来上がったら、いったいどんな形になるのか、すごく楽しみです。

「上棟式はぜったい見ておいた方が良いよ」

と娘のお友だちに強く勧められて、今日にのぞみました。

何が起きるのかと思ったら、基礎しかなかった場所に柱が立ち、梁をまたがせ、家の骨組みが次々にできあがっていくのです。

職人さんたちに食べてもらう寿司の大皿、オードブル、冷えたビール、持ち帰っていただく弁当も宅配便で建築現場に届きました。 朝方に強い雨がふりましたが、今はあがって夏の強い日差し。お弁当屋さんも、「気温が高いので早めにお召し上がりになってください」と言い置いていきました。

しかし、工事は予定時間の午後3時を過ぎても、なかなか終わる気配はありません。料理も寿司ですから、温まるのが心配。ビールもあったかくなっちゃう。 そういうことを考えはじめるとわたしの頭は落ち着かなくなってくるのです。

「ほらほら、日差しもなくなって風が出てきたから、お料理も楽になっているよ」

と娘に慰められて、気持ちを持ち直します。

予定時間を1時間過ぎた午後4時に棟上げが完成。 屋根の骨組みまでできました。

棟梁と建築主が四方の柱にお神酒と、塩、お米をまいて神様にお祈りをします。

上棟式は神事だったのですね。

そしてみなさんと顔合わせをして並べられた料理の前で乾杯です。

建築主が挨拶をしなくてはなりません。

娘に頼んだら「人前で挨拶するのはイヤだ」と断られたので、仕方がないのでわたしが前に立ちます。

「人前に立ちたくないって、あなた……」議員を商売にしているくせに何を言っているんだか。

くつろぎながら飲んでいると、となりに座った建築士設計士さんが、「Kさんは建築にあたって何も注文しなかったのが良いですね」とおっしゃったのです。……だから 、やっている方もやりやすくて、力をいれてやっていると。

ありゃ、「風呂場の浴槽につかりながら、ライトアップした中庭を眺めてみたい」というのは注文のしたうちに入っていないようなのです。

高い買い物だから、いろいろなことをいう人がいるらしい。気持ちはわからないでもないですが。

設計士さんたちは専門家ですから、その注文に添おうとするのでしょうが、やりにくいのかもしれません。

ひとつを崩せば、全体のバランスがくずれるということもあるのかもしれません。

わたしは、最初から何の注文もありませんでした。

実は、朗(甥・伝統芸能の舞台俳優)にも同じことがあったことに気づきました。

朗は今年(12年)の11月、娘の地元・練馬では4度目の舞台として招きました。

その勧進元のわたしとしては、本当は、やってもらいたい演目があるのです。

秩父夜祭りに「秩父 屋台囃子」というのがあります。

これを朗がやるととても良いのです。

豪壮で、ひとりで太鼓を打つのですが、とてもひとりだとは思えない太鼓の響きなのです。

でも「やって」とわたしは注文を出しません。

ですから、わたしは05年の松戸公演から朗の「秩父屋台囃子」を見ていません。

もうひとつ。

福島県いわき市に伝わる「ぢゃんがら念仏踊り」も見てみたいのです。

いわき市の青年団は念仏踊りの連を組んで、

新盆を迎えた家々を回るのが伝統となっているらしいようです。

着流し姿で笠をかぶり、腰前に太鼓をすえて、踊りながらそれを叩きます。

朗がやると、これが幽玄でとっても良いのです。

でも、わたしは「やって」と言いません。

こちらからは注文を出さず、彼がやりたいことだけをやってくれれば、それで良いのです。

それは、わたしが朗の芸を尊敬しているので、こちらが何かを注文するのは失礼だと思うからなのかもしれません。

わたしは去年の秋に娘のお友だちの家を拝見したときから、

この家の建築に携わった方たちに尊敬の念をいだいています。

ですから、建築にあたって、わたしは何も注文を出さなかったのだと思います。

「松井事務所」より

信頼して家づくりを任せていただき、ありがとうございました。存分に力を発揮できました。庭づくりも進行中です。現代的な石組と竹垣が響きあうように考えました。

Kさんから、竹の塀が緑から黄色がかってきて味が出てきたとご報告がありました。

これから樹木を植えます。どんな庭になるのか?

5月の「お住まい内覧会」をどうぞご期待ください。

2013年05月30日 Thu

連載【木組みの家に住んで】

第四話「18歳も若返った」

ブログ | プロジェクトレポート | 髙円寺の家 オーナー連載 | 高円寺の家

「高円寺の家」のオーナーのKさんによる連載エッセイ第四話です。

Kさんは60歳でこの家を建てられ、お一人でお住まいになっています。

無垢の木と漆喰の木組みの家の生活は、どのような暮らしなのでしょうか。

日々のお住まいの様子をお楽しみください。

【木組みの家に住んで】

「高円寺の家」施主

第四話

18歳も若返った

今日で、木組みの家に入居して1ヶ月(13年1月)が経ちました。

新しい家を維持するために忙しく、パソコンに向かわないうちに夜が更けてしまう毎日です。

「新しい家ができたら、犬か猫を飼ったら」と、ひとり住まいの淋しさを心配した娘から提案されています。

犬は飼い主の顔をぢっと見ているし、 猫はこちらとは関係なく動き回ります。

「でも家で生き物を飼うと、檜の床や杉の柱が爪で痛むから」とわたしは二の足をふんでいます。 生き物より家のほうが、かわいいんです。

毎日、仕事を終えると、

「さぁ、早く帰って、家のお掃除をしなくちゃ」

とわくわくしながら帰って行く毎日です。小さな建坪の家ですが、けっこう広くて、やることはたくさんあります。

娘の提案には、ちょっと心が動かないこともないのです。

わたしがいつか飼いたいと思っているのは、「黒い猫」。

でも、世話はたいへんだし、家に爪を立てられるのを覚悟しなくてはならないので、たぶん実現しないでしょう。

近所の本屋さんに寄ったら、「魔女の宅急便」にでているKikiが売っていたので購入。これで飼っているつもりになりましょう。

引っ越しするために旧家を片付けていたら、娘の小学校時代の工作がでてきたのです。鼻は欠けているし、右手も先はない。

でも、様子がよく出ているので、わたしの「お気に入り」になりました。

居間から風呂場の脱衣所を見た所です。正面が洗面所。

見えませんが左に浴室、右にトイレがあります。

真っ正面の下に黒い四角のもの。これがタニタの体重計です。

「新しい浴室には、新しい体重計が必要」とタニタを求めました。

いまの体重計はすごいんですね。 体重だけでなくて、他のデータもでてくる。 そのなかに「体内年齢」というものがあります。

体重計に乗っておどろいた。

わたしの体内年齢は「43歳」だったのです。

ことし61歳になりますから、実質年齢より体内は18歳も若かったのです。

おどろきました。

女性のみなさん、たいへんですよ。 わたしのように食生活を変えて希望が芽生えると、身体が若返る可能性がある。

わたしは1年前に、家を新築する話が出て、同じころに食生活の大改善をしたのでした。

今は、外食はしないし、昼食はお弁当を持っていく毎日です。 お肉もほとんど口にしていません。

体内年齢が若いといわれても まだすぐに疲れるし、トボトボと歩いているから、そんなに若さを感じない。

でも、体内は若い。 この若さが、いつか外面にも表れてくるのかしら。

そんなことになるといいですね。

楽しみ。

高円寺の家のダイニングに椅子が届きました。

椅子は「木工房ようび」さんのクレーチェアーを購入しました。桧のフレームとペーパーの座面が素朴でいい感じです。木組みの家と桧の床材ににぴったりです。

「お住まい内覧会」は5月のはじめを予定しています。

近く当サイトでご案内致します。

ぜひ木組みの家と、庭と、椅子とテーブルを直接ご覧になってください。

2013年05月30日 Thu

連載【木組みの家に住んで】

第五話「家には知らない生きものが棲んでいる」

ブログ | プロジェクトレポート | 髙円寺の家 オーナー連載 | 高円寺の家

「高円寺の家」のオーナーのKさんによる連載エッセイ第五話です。

【木組みの家に住んで】

「高円寺の家」施主

第五話

家には知らない生きものが棲んでいる

年末(12年)にラジオを聴いていたら、 タレントの中村メイコさんが、家について話していました。

「引っ越しをしようと決めたとたん、家が傷みだすということが昔から言われてきた……」

人が住まなくなると家が傷む、または朽ちる、ということはよくはなしに聞いていました。

それは、人が住まなくなると、窓を開けて風を入れたりしなくなって、それで傷みやすいと思われていたのです。

でもメイコさんの言っているのは、違います。

窓を開けて風をいれる、というのとかかわりなく、思いがなくなると、家が傷みだすとおっしゃっているのです。

住み手の心が切れると、家に棲んでいた「何か」が去ってしまうことを言っているのかもしれません。

わたしの身近でも、ほんとうにあったことなので、メイコさんの言葉をきいて驚いてしまったのです。

わたしが以前、住んでいた家は大田区の蒲田というところにありました。

終戦直後に、わたしの義母と義理の祖父母が建てたものです。

木造モルタル。 築は60年になっています。

12年前にわたしの妻が亡くなりました。

祖父母を看取り、義母を見送って、わたしの娘は独立。

ひとり残されたわたしは娘と相談をして、引っ越しを決心したのが11年の末だったのです。

法定相続人になったわたしの娘は、地震がきたときの被害をおそれて、この家の解体を決意したのでした。

松井設計事務所に移転先の設計をお願いして、引っ越しの準備をはじめたのが12年のはじめでした。

そこから、蒲田の住まいに変化がはじまったのでした。

最初におこったのは、いままで使っていた電子レンジのスイッチが反応しなくなったことです。

灯油を買いにいこうと、ポリタンクを自転車にのせてペダルを漕ごうとしたら、ペダルが空回りして走り出せません。

チェーンがダメになった。

縁側にウッドデッキ風に板が貼っているのですが、その板がはずれて足をのせられなくなってしまった。

勝手口の天井の板がはがれて垂れ下がってしまった。

家だけではなく、それに付属する自転車、電子レンジまでが動かなくなってしまいました。

そういうことが引っ越しするまでの1年間にゆっくりと起こったのです。

少しずつ建物が朽ちはじめた。

家を統治していたなにか得体の知れないものが、引っ越しを決意したときに立ち去ってしまったのでしょうか。

だから家全体のタガがゆるんで、あらゆるものに故障が発生したのかもしれません。

今までの常識では、 「住まなくなると家は傷む」というものでしたが、 現にわたしは住んでいるのに、傷みはじめていたのです。

だから、中村メイコさんの言葉をきいて、わたしは膝を打ったのでした。

昔々、日本では、目に見えるものが「ある」といわれ、目に見えないものも「ある」とされました。

両方「ある」のです。

わたしは若いときに、東洋医学を学んだことがあります。

その医学の根本では、「生体をつかさどっているのは気血の流通にある」といいます。

「血」は見えるものだからわかるのですが、「気」のほうは見えないから、生徒には理解しがたい。

でも、見えるものと、見えないものが人体を支配している、と東洋医学ではいうのです。

しかも、「気血」といって、「血気」とは言わない。 見えないもののほうが優位なのです。

この考え方から、建物をみていきましょう。

「朽ちる」という言葉があります。くさって落ちるという意味です。

「腐る」といういい方もあります。現状の状態を保てなくて崩れていく状態をいうのでしょう。

建物を意味するものと違いますが、「穢れ(けがれ)」という言葉もあります。

3つの言葉が意味するのは、生きている美しさを維持できずに崩れ去った様をあらわしている。

われわれは漢字でごまかされていますが、この言葉には共通の意味があるのです。

それは「気」がいなくなった状態を示しているのです。

「朽ちる」は、ひらがなにすると「くちる」。「く」はか行の変化で「気」なんですね。

「気 落ちる」→「きおちる」→「くおちる」→「くちる」→「朽ちる」

おなじように

「気 去る」→「き さる」→「くさる」→「腐る」

そして

「気 枯れ」→「き かれ」→「けがれ」→「穢れ」

となるのです。

3つもそろうと偶然ではありません。

ことばのもつ背後に、「気」がいなくなってしまっている様を表現しているのです。

「気 落ちる」

「気 去る」

「気 枯れる」

たぶん、ここでたびたび使っていた「崩れる」という言葉も、「気 ずれる」状態のことを指しているのかもしれません。

なにか我々には見えない「気」というものがいなくなってしまうと、生き物は崩れ去っていくのではないか、と昔は考えられていたのでしょうね。

その観点から考えると、中村メイコさんのいった「引っ越しを決めたときから、家は傷みはじめる」という発言も納得がされます。

引っ越しをしようと心にうかべたときに、その家を支配していた「気」が去っていったのかもしれません。

そして、そのときに、わたしの家も傷みはじめた。

見えないその「気」というのは、昔は「神様」と思われていたのでしょう。

その後、ご一新(維新)により、「見えないものも『存在する』というのは不合理だ」ということになって、 見えない「気」は駆逐されるようになったと聞いています。

維新後にはいってきた西洋合理主義は 「見えるものは『ある』。 見えないものは『ない』」 ということで貫かれています。

わかりやすいですね。だから、明治の人はこれを合理主義といったのでしょう。

もっと具体的に東西の違いを見ていきますと、

年齢の数え方に、東洋的な「かぞえ年齢」と西洋の「満年齢」をあげるとわかりやすいと思います。

西洋は見えるものだけが「ある」とします。

胎児が生まれ落ちた瞬間から、年齢をカウントしはじめます。ですから生まれ落ちた1年後が「満1歳」

お腹の中にいて見えなくても、赤ちゃんは存在するのに、 西洋の考え方では、「見えないから存在しない」となるのでしょう。

ところが東洋は見えないものも、「ある」とします。お腹にいてまだ人間として見えない状態のときから赤ちゃんの年齢をかぞえはじめます。 だから、生まれ落ちた瞬間が1歳。 これが「かぞえ年齢」の考え方なのです。

いったい、どちらが合理的なもののとらえ方なのか。

西洋の考え方でしたら、「引っ越しを決めたときから家が傷みだした」といっても「それは迷信だろう」のひと言で片づけられてしまうだけなのでしょうね。

でもわたしは、あらゆるものの背後には必ず「気」というものが棲んでいて、それが家を守ってくれている

という見方に1票を投じたいと思っているのです。

「松井事務所」より

入魂の儀は、どの家にも毎回行いたい儀式ですね。

古民家を解体していると、その家の人格のようなものが感じられます。

家に魂が宿るということは、あると思います。

庭にもその家に住む人の気持ちを込めてつくりたいと思います。

先日、庭が完成しました。心をこめてつくりました。

5月5日(日)6日(月振替休日)の内覧会へのお越しをお待ちしております。

2013年