ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2013年05月14日 Tue

20年目のニューズレター

松井事務所の取り組みをニューズレターにし、建て主さんに最新情報をお送りして、今年でちょうど20年になります。

1994年春の1号から2013年冬の最新号54号まで、不定期の発行ですが、みなさまに好評を得ています。

もとはといえば、年賀状のやり取りの際に、これまでの建て主さんから「いまはどんな建物をつくってますか?」と聞かれたのがきっかけでした。そこで、建物のメンテナンスの相談をお受けしようと考えて、ニューズレターを思いつきました。建て主さんとのコミュニケーションを計ることが目的です。

Communication Network for Live (コミュニケーション・ネットワーク・フォー・ライフ) 通称 COMINET LIVE (コミネット・ライブ)と呼んでいます。

毎回の誌面に、その時期に動いている事務所の取り組みのことや、考えていることなどをつらつらと書き始め、あっという間に20年経ちました。

10年ひと昔といいますが、20年の間にはいろんなことがありました。その時々の仕事の話題は、こちらの気持ちを伝えるメッセージにもなっています。改修やメンテナンスのご相談もお受けしております。

20年間で、最も大きな事件は、1995年の阪神淡路大震災でした。

建物の下敷きになって亡くなった6434名の命を考えると、わたしたちのつくる建物は、大地震に対してどうあるべきか、重い課題を突き付けられました。

その後の実務に、これほど影響した出来事はありませんでした。それからずっと地震に強い家づくりを目指して、今日まで来たといっても過言ではありません。

この地震を契機に、地震国である日本が、湿度の高い気候風土であるがゆえに「開放的かつ耐震的」な家づくりを望まれるという、相反する命題に取り組んできました。

「これからの木造住宅を考える会」を立ち上げ、勉強会を重ね、地震に強い木組みの家づくり図鑑「木造住宅【私家版】仕様書」を共同執筆し、伝統構法の復権を唱えてきました。2007年より、国土交通省の伝統構法の見直しの委員会には、実務者として参画してまいりました。

耐震的かつ快適な日常を送ることができる家は、これからどうあるべきか?お客様からお仕事をいただくたびに、努力を重ね、丈夫な骨組と快適な室内空間をつくっております。

毎回のコミネット・ライブの通信が届くことで、ご無沙汰している方にご連絡差し上げても、すぐに会話が弾み、おかげさまで建て主様との交流を計ることができています。

最近では、東日本大地震後のエネルギーの問題に対応すべく、温熱環境の設計に取り組み、さらに快適な家づくりを目指して情報を発信してゆくつもりでおります。

松井事務所では、これからも建て主さんのそばでお役に立ちたいと願っております。どうぞ、ニューズレターをよろしくお願い申し上げます。

2013年04月26日 Fri

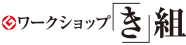

「高円寺の家」お住まい内覧会案内が新建ハウジングに掲載されました

ゴールデンウィークの5月5日(日)6日(振替休日)に開催される「高円寺の家」お住まい内覧会のご案内が、新建ハウジング(2013年4月20日号)に掲載されました。

ゴールデンウィークの5月5日(日)6日(振替休日)に開催される「高円寺の家」お住まい内覧会のご案内が、新建ハウジング(2013年4月20日号)に掲載されました。

住宅密集地の防火規制が厳しい地域ながら、内装も外観も無垢の木をふんだんにつかった「準耐火建築」の木組みの家として、注目を集めています。

お申込みは、まだまだ受付中です。

木組みのお住まいをお考えの方は、ぜひこちらからお申込みください。

現場地図をお送りします。

みなさまのお越しをお待ちしています。

2013年03月29日 Fri

「造り手net」で木組みの家について講演をしました

25日に横浜で行われた「造り手net」で講演をしてきました。

25日に横浜で行われた「造り手net」で講演をしてきました。

【今なぜ木組みのなのか?】と題して、木組みの家とは何か、木組みの家の現状、木組みの家の目指すものを、スライドをまじえてお話しました。

「高円寺の家」を例に「木組みの準耐火建築」というお話もさせていただきました。

2013年03月27日 Wed

「所沢の家2」お住まい見学会は盛況でした

「所沢の家2」のお住まいの見学会は盛況でした。 お子さんがたくさんお見えになり、無垢の木の感触や吹抜からの眺めを楽しんでいただけました。 ご協力いただいた建主さんに、改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

次回のお住まい見学会はゴールデンウィークの5月5日(日)と5月6日(月、振替休日)に 「高円寺の家」で開催されます。 詳細は後日、当サイトで掲載いたします。木組みの家の暮らしをぜひ体感されてください。

2013年03月22日 Fri

「木組のデザイン」ゼミナール温熱講座について

木組みの家づくりをマスターしたい全国の実務者の方に向けた「木組のデザイン」ゼミナールでは、2013年度の受講生を募集中です。

今年は改正省エネ法に対応した温熱講座を設けました。

講師には、岐阜県立森林文化アカデミー講師の辻充孝先生お招きしています。

受講生限定で「省エネ法に対応したエクセルの計算サポートプログラム」を差し上げます。

5回連続講義のスケジュールは以下のとおりです。

———————————————————————————-

2013年度「木組のデザイン」ゼミナール実践コーススケジュール

5月11日(土) 講師:辻充孝先生

【温熱講座第1回】熱貫流率U値をマスター

性能評価の整理整頓

外皮平均熱貫流率UA値の手計算実習

熱損失係数Q値のおさらい 断熱と健康

6月8日(土) 講師:辻充孝先生

【温熱講座第2回】日射取得率η値と結露計算をマスター

外皮平均日射取得率ηA値の手計算実習

外皮性能の演習課題 気密性能の効果

結露の知識と危険度判定の手計算実習

7月13日(土) 講師:辻充孝先生

【温熱講座第3回】一次エネルギー計算をマスター

環境家計簿を用いた実績データの把握

エネルギーを考慮した設計事例紹介

一次エネルギー消費量算定プログラム

実践に活かすエネルギー計算

11月9日(土)講師:樫原健一先生

【限界耐力設計法講座】

伝統構法のための限界耐力設計法

12月7日(土) 講師:滝口泰弘先生

【GoogleSketchUp講座】

実務で使えるSketchUp入門講座

———————————————————————————-

お申込書はこちらになります。みなさまのご参加をお待ちしております。

2013年03月19日 Tue

第10期「木組のデザイン」ゼミナール満員御礼

2013年度 第10期「木組のデザインゼミナール」受講生を募集します

丈夫で快適な、燃費の良い木組の家づくりを身につけたい方に

いま、日本の家づくりは大きな節目を迎えています。戦後68年つづいた簡便な在来軸組住宅の時代から、丈夫で長寿命の架構を持つ省エネルギー住宅へ変わろうとしています。 そこで見直されてくるのが、日本の気候風土に合った伝統の木組です。さらに、省エネルギー基準をクリアする性能の住宅を造るための手法です。

本講座では、伝統構法による日本の家づくりを、職人がこれまで培ってきた木を組む技術に学び、さらに美しい日本の風景を取り戻すために美術の習得を目指します。 今年度は、岐阜森林文化アカデミー講師・辻充孝先生による、木組の家の温熱環境と改正省エネ法への対応が身につく講座も準備いたしました。 架構を知りつくした「き」組による、快適で燃費の良い木組の家づくりを身につけませんか?

対象は、木組の家づくりを学びたい設計者および施工者です。 本講座の特色は、美しいデザインと耐震的な構造のバランスの取れた木組を学べる点にあります。 美術大学出身のメンバーが美術講座を、国土交通省による伝統構法の見直し委員会に参画する「木造住宅【私家版】仕様書」執筆メンバーが木組講座を指導します。 美術と技術の二方向から美しい木組の架構と温熱環境の構築の手法を学びます。 知識だけでなく、実際に手を動かしてデッサンや軸組模型をつくることで、しっかりと実践力を身に着けることができます。

ワークショップ「き」組の家づくりが「平成20年度 長期優良住宅先導的モデル事業」の採択を受けたことを契機に、全コースとも「長期優良住宅」に対応するプログラム構成となっています。 講座は「入門コース」と「上級コース」と「実践コース」の3講座制です。 実際の建物の架構を実践するコースも、サポート体制として用意しました。受講生による実践事例も増えています。

わたしたちは、伝統的な大工技術と国土保全につながる木材の循環の仕組みから、省エネルギーにつながる日本の家づくりを考えます。 日本の優れた木組の仕組みを、みなさんと共に未来へつなげていきたいと思います。 全国の皆様のご参加をお待ちしております。

ワークショップ「き」組 代表理事 松井郁夫

(おかげさまで今年度の木組ゼミは満員となりました。

実践コース「温熱講座」は来年度も予定しています。

受講生募集は来年1月頃から開始致します。ぜひお申込みください。)

■ 入門コース: 美術講座と木組の理念

■ 上級コース: 私家版メンバーによる木組講座

■ 実践コース: 現場研修、温熱講座、より実践的な木組講座

■ 開講日:4月~8月、9月~1月 基本的に月1回 (入門・上級コースは日曜日、実践コースは土曜日)

※実践コースの木組の家の見学会は、現場の進行状況により日程が変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください

■ 時間:10:00~17:00 全5回(詳細は別紙スケジュールを参照)

一泊研修(植林ツアーまたは伐採ツアー、自力建設補助+スケッチ旅行:費用別途) 詳細後日

■ 費用:入門コース・上級コース 受講料8万円(1講座1万6千円×5回)+入学金1万5千円(お申込み時)

実践コース 受講料5万円

■ 場所:一般社団法人ワークショップ「き」組事務局内(東京都中野区江原町1-46-12-102)

※受講生多数の場合は会場を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■ 講師: 美術講座:松井郁夫、松井奈穂、松井匠

木組講座:現場講座:私家版研究会メンバー・松井郁夫、宮越喜彦、小林一元 温熱講座:辻充孝(岐阜森林文化アカデミー講師)

■ 講座内容

美術講座 「美術を身につける」 家づくりにかかわる基礎的な美術の実技を行い、プロポーションや色彩感覚を養う。 デザインの基本となるスケッチや色面構成、立体造形を学ぶ。

美術講座 「美術を身につける」 家づくりにかかわる基礎的な美術の実技を行い、プロポーションや色彩感覚を養う。 デザインの基本となるスケッチや色面構成、立体造形を学ぶ。

木組講座 「木組を学ぶ」 初めて木の家を学ぶ人や改めて木組の家を学びたい人のための、実習。 木組の家づくりにかかわる、実施構造図から模型までの木組を学ぶ。 私家版研究会メンバーによる課題と講評。

実践講座

「温熱講座」 省エネルギー法改正に基づく温熱対応の手法を学ぶ。

「現場研修」 実務に役立つ詳細設計や監理を、現場の実際を見て学ぶ。

「実践木組講座」 木組の積算や申請業務などを学び、実務に即活用できる木組の講座。

実際に計画中の建物を私家版メンバーが添削する「スペシャルプログラム」(別途料金)も用意しました。 今すぐ建てる家を木組でつくりたいとお考えの実務者にオススメです。

10年目を迎え、温熱講座が加わったことで、これまでで最も充実した内容となっています。 全国から奮ってのご参加をお待ちしております。

(おかげさまで今年度の木組ゼミは満員となりました。

実践コース「温熱講座」は来年度も予定しています。

受講生募集は来年1月頃から開始致します。ぜひお申込みください。)

■ 申し込み: 所定の申し込み用紙に必要事項を 手書きで 記入の上、下記に郵送する。

〒165-0023 東京都中野区江原町1-46-12-203 一般社団法人ワークショップ「き」組事務局 「木組のデザイン」ゼミナール 係

■ 問い合わせ: 一般社団法人ワークショップ「き」組事務局 (松井郁夫建築設計事務所内)

TEL 03-3951-0703 FAX 03-5996-1370

E-MAIL info@kigumi.jp

2013年03月19日 Tue

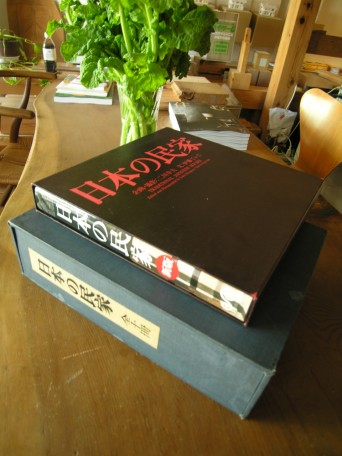

追悼:写真家・二川幸夫氏

「日本の民家1955年展」開催期間中に、撮影者二川幸夫氏が他界されました。3月5日80歳でした。

二川氏の建築写真の原点ともいわれる展覧会の会期中のことだけに、一層、印象深く感じます。ご冥福をお祈りいたします。

だれも民家に見向きもしなかった時代に、全国を奔走し、わたしたちに美しい日本の民家の存在を知らしめた功績は大きいと思います。

展覧会場で気づくのは、美しい日本の風景に溶け込む民家を見るにつけ、本来日本の家づくりは、民家から学ぶべきであったということです。

この展覧会を見て、失われゆく民家などと、感傷にひたるよりも、家づくりを目指すわたしたちが忘れてはならないのは、日本の家づくりは日本の民家から考える、ということではないでしょうか。

これまで日本の家づくりが民家に学ぶことなく、伝統構法の設計法が、確立されてこなかったことを反省すべきだと思います。

伝統構法の知恵は民家の中にあります。伝統民家はこれからも継承してゆく構法でなければならないのです。なぜならば、日本の文化を継承することは日本人にしかできないからです。

1955年から58年、まだまだ美しい民家は残っています。この財産を守り、さらにみらいに向けて新しい民家をつくりだすことを肝に銘じたいと思います。

展示会は3月24日まで、パナソニック汐留ミュージアムにて

(写真は、古書店で買った二川幸夫氏撮影・日本の民家全10冊)

2013年03月18日 Mon

「所沢の家2」お住まい見学会

埼玉県「所沢の家2」お住まい見学会

3月23日(土)13:00~17:00

(盛況のうちに閉会致しました。ご来場のみなさまに改めて御礼申し上げます)

「所沢の家2」のお庭が完成し、建主さんのご厚意により、お住まいのご様子を見学させていただけることとなりました。

「所沢の家2」は明るくて広がりある空間です。建主さんは出掛けるときに「照明を消し忘れたかな?」と思うそうです。

帰ってくると、木の香りがして気持ちがいいとおっしゃっています。

自然素材の呼吸する木組です。快適な温熱環境は、木と漆喰が調湿・調温しているからでしょう。

お住まい見学会は、木組みの家の暮らしをご覧になれる貴重な機会です。

ぜひこの機会にお越しください。みなさまのお申し込みをお待ちしております。

お申込み先

一般社団法人ワークショップ「き」組事務局

電話:03-3951-0703 メール:info@kigumi.jp

※お申込みの方に、地図をお送りします。

※お申込み、お問い合わせは「ワークショップ「き」組:お問い合わせフォーム」からも受付しております。

※一般向け見学会ですので建設業関係の方のお申込みはご遠慮ください。

2013年03月06日 Wed

「所沢の家2」お住まい見学会のお知らせ

埼玉県「所沢の家2」お住まい見学会

3月23日(土)13:00~17:00

「所沢の家2」のお庭が完成し、建主さんのご厚意により、お住まいのご様子を見学させていただけることとなりました。

「所沢の家2」は明るくて広がりある空間です。建主さんは出掛けるときに「照明を消し忘れたかな?」と思うそうです。

帰ってくると、木の香りがして気持ちがいいとおっしゃっています。

快適な温熱環境は、木と漆喰が調湿・調温しているからでしょう。

お住まい見学会は、木組みの家の暮らしをご覧になれる貴重な機会です。

ぜひこの機会にお越しください。みなさまのお申し込みをお待ちしております。

お申込み先

一般社団法人ワークショップ「き」組事務局

電話:03-3951-0703 メール:info@kigumi.jp

※お申込みの方に、地図をお送りします。

※お申込み、お問い合わせは「ワークショップ「き」組:お問い合わせフォーム」からも受付しております。

※一般向け見学会ですので建設業関係の方のお申込みはご遠慮ください。

2013年03月04日 Mon

「南房総の民家再生」限界耐力計算で耐震診断

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

「南房総の民家再生」は築106年の古民家で、石の上に置いただけの建物です。足元が、通常の基礎コンクリートではなく石場置きの場合は、現在よく使われている耐力壁などの構造解析では正確に判断できないため、耐震診断に「限界耐力計算」を採用しました。

「限界耐力計算」は、耐力要素として、壁の中の貫や足固め、差し鴨居などの横材のめり込みや摩擦、開口部の上下にある小壁なども算入する詳細な構造計算法で、古民家再生には最も適しています。

今回は「限界耐力計算」に詳しい滋賀県の川端眞さんに依頼し、耐震診断を行っていただきました。

結果は「極めて稀に発生する大きな地震でも倒壊しない」というものでした。現地の地盤や建物の架構のバランスが良く、土壁と貫が地震に対して揺れながら力を減衰するということで有効なのです。

この家が、むかしからの大工職人の知恵で、大地震から命を守る家であったことに改めて感心しました。

わたしたちは、これからも足元の固定されていない古民家の再生のお手伝いをしたいと思います。さらに、耐震改修とともにエコ改修を行い温熱環境の向上も図ります。見積もりも上がって、いよいよ工事が始まります。ご期待ください。

2013年02月25日 Mon

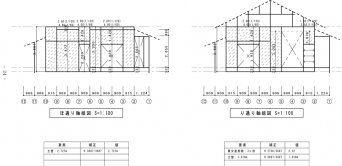

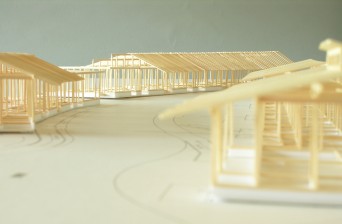

「ひとつ屋根の下計画」復興共同住宅の提案

松井郁夫建築設計事務所では、東日本大震災の復興提案として、被災した方々が寄り添って住むことができる「ひとつ屋根の下計画」(復興共同住宅)を提案します。

被災した方々の不自由な仮説生活も、はや2年になろうとしていますが、当事務所では、被災した方々に一日も早く、 団らんと活力の場となる住まいを提供したいと考えております。

「ひとつ屋根の下計画は」被災者の方々の負担を軽減する共同住宅です。

住戸の形状は、冬の日差しが全戸に入るように計算された扇型のデザインです。

中心には住民と近隣と人たちが交流できるコミュニティスペースを設け、地域の交流の場としました。

住宅の外壁と内部の床・天井には無垢の木を使い、自然素材の快適な住み心地を大切にします。野菜を育てる菜園や公園も計画し、菜園につながる縁側も各住戸毎に用意しました。

被災者の方々に一刻も早く、仮設住宅よりも居心地の良い木の住まいで暮らしていただきたいという願いで提案しました。

本提案に関するご質問ご要望などについては、当事務所までご連絡ください。スタッフ一同、復興のお役立てること願っております。

2013年02月22日 Fri

「高円寺の家」作品集ができました

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

「高円寺の家」の作品集ができました。

住宅密集地の狭小敷地に建つ、木組み準耐火建築物です。

下の画像をクリックしてどうぞ御覧ください。

2013年02月21日 Thu

「南房総の民家再生」お祓いを執り行いました

ブログ | プロジェクトレポート | 南房総の古民家再生

「南房総の民家再生」では、工事に先立ち、神主さんにお祓いをお願いしました。

「南房総の民家再生」では、工事に先立ち、神主さんにお祓いをお願いしました。

正面の式台玄関に祭壇を設け、工事の安全と家族の健康を祈願していただきました。

2013年02月20日 Wed

「高円寺の家」レングスのHPで紹介されました

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

木組みの準耐火建築「高円寺の家」は、無垢の杉板で出来た防火構造面材「Jパネル」を採用しています。

木組みの準耐火建築「高円寺の家」は、無垢の杉板で出来た防火構造面材「Jパネル」を採用しています。

この度、「Jパネル」を製造販売している協同組合レングスのブログで「高円寺の家」が紹介されました。

無垢材をふんだんに表しにしても、火災に強い「木組みの家」をつくることができます。

レングスのHPでも松井郁夫建築設計事務所が紹介されています。

2013年02月14日 Thu

「善福寺の家Ⅱ」お住まい見学会は盛況でした

「善福寺の家2」のお住まい見学会が開催され、たくさんの方々がお見えになりました。

この日は 朝から空気の冷たい日でしたが、よく晴れたので窓からの光で部屋が暖まりました。おかげさまで、暖房をつけずに見学会ができました。

小さなお子様連れでお越しいただい方が多く、みなさん桧の床や漆喰の壁の感触を実感されていました。2階を廻れるバルコニーも人気でした。 実際の暮らしをご覧になれる「お住まい見学会」でしたので、 建主さんに木組みの家の暮らしをお聞きし、参考になったのではないかと思います。

次回のお住まい見学会も当サイトとワークショップ「き」組のサイトでお知らせいたします。 木組みの家づくりをお考えの方は、この機会にぜひお申し込み下さい。

建て主様、参加者のみなさま、遠路お運びいただき、ありがとうございました。

2013年02月10日 Sun

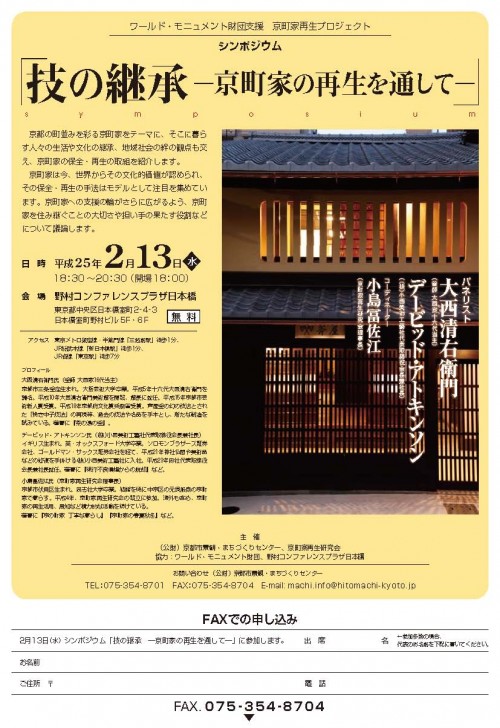

京町家作事組からイベントのお知らせが届きました

2013年02月08日 Fri

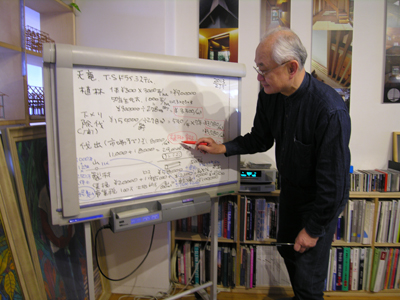

木の値段

いま、全国各地の山では、植林できる林業の仕組みが壊れようとしています。

いま、全国各地の山では、植林できる林業の仕組みが壊れようとしています。

この窮状を打開しようと、静岡から天竜TSドライ協同組合の理事で原木屋さんと製材所の2名の方が当事務所に、木の値段設定のご相談に見えました。

わたしたちのつくる木の家は、山との共存共栄を目標としています。家づくりをしながら植林・育林ができる仕組みが理念です。

今回、心配は2つありました。

① 現状の価格で、植林・育林費用が山に還っているのか?

② 住まい手の方たちに、大きな負担がかからない妥当な価格帯は?

昨日、わたくしが代表理事を務める一般社団法人ワークショップ「き」組の仲間たちと、山の人たちを交えて、緊急の会議を開きました。

一般的に木の値段は、市場で買われた丸太の価格から製材の歩留まりを計算して捻出するとわかりやすいのです。まずは、丸太価格から角材に挽くロスを勘案し、天然乾燥の経費を積み上げてゆくと出荷価格が決まります。

しかし、市場に出てくる丸太価格は、通常セリに掛けられて、値段は一定しません。また、植林から育林までの経費を算出することは難しいといわれ、どの山も費用の検証を行わないことが通例になっています。場合によっては、原木市場に出すと赤字になるといいます。

製材前の丸太になるまでの価格は、ブラックボックスでだれも手をつけようとしません。

そこで、わたしたちは一本の苗木を植えて、下草刈りや、間伐、山から丸太になり市場に運ぶまでの費用を算出してみました。実に複雑で困難な作業でした。

結果は、直接山との取引をしていることが価格の安定につながり、ぎりぎりだが現状の価格で、植林・育林費用が山に還っていることが分かりました。これまで算定した木の値段が妥当で、これからも植林費用を返しながら、山との協働ができることが分かってホッとしています。

今回の会議で分かったことは、提唱していた木の値段は、いつの間にか、わたしたちばかりでなく、多くの工務店や設計者が理解してくれていたことです。少なくとも天竜TSドライでは、これまでも無理な価格を押し付けられることなく営業を続けられたという事実です。

おかげで、2005年に徳島や天竜の山と、わたしたちが取り決めた木の値段の再確認にもなりました。

一方、経費を計算しながらわかったことは、山で働く人たちの賃金が驚くほど低いということでした。つらいことですが、本当にぎりぎりの選択をしながら山は木を伐り出しているのです。これでは、国の補助金に頼るのも無理はないと感じました。

だからこそ、一本の木を大切に使いたい。

何十年もかけて手塩にかけた木は、その価値を表してさらに長く活きてほしいと願った会議でした。

2013年02月06日 Wed

「高円寺の家」テーブルができました

ブログ | プロジェクトレポート | 高円寺の家

お庭の設計を進めるために、造園屋さんと一緒に「高円寺の家」にお伺いしました。

ダイニングには出来たばかりのテーブルが置かれていました。

製作は、Soui woodworks 代表 神保哲也さんです。

中心で板の分かれているデザインは、松井事務所オリジナルです。建主さんがお花を生けて待っていてくださいました。

お庭が出来た頃に、お住まい見学会を開催させていただけることになりました。詳細が決まりましたら当サイトでお知らせ致します。

下の写真は

階段の一段目に桧を使ってみました。さりげなく、無垢材の段板です。

2013年02月05日 Tue

2013年第10期「木組のデザインゼミナール」受講生募集

2013年度 第10期「木組のデザインゼミナール」受講生を募集します

丈夫で快適な、燃費の良い木組みの家づくりを身につけたい方に

いま、日本の家づくりは大きな節目を迎えています。戦後68年つづいた簡便な在来軸組住宅の時代から、丈夫で長寿命の架構を持つ省エネルギー住宅へ変わろうとしています。 そこで見直されてくるのが、日本の気候風土に合った伝統の木組みです。さらに、省エネルギー基準をクリアする性能の住宅を造るための手法です。

本講座では、伝統構法による日本の家づくりを、職人がこれまで培ってきた木を組む技術に学び、さらに美しい日本の風景を取り戻すために美術の習得を目指します。

今年度は、岐阜森林文化アカデミー講師・辻充孝先生による、木組みの家の温熱環境と改正省エネ法への対応が身につく講座も準備いたしました。 架構を知りつくした「き」組による、快適で燃費の良い木組みの家づくりを身につけませんか?

対象は、木組みの家づくりを学びたい設計者および施工者です。 本講座の特色は、美しいデザインと耐震的な構造のバランスの取れた木組みを学べる点にあります。 美術大学出身のメンバーが美術講座を、国土交通省による伝統構法の見直し委員会に参画する「木造住宅【私家版】仕様書」執筆メンバーが木組み講座を指導します。

美術と技術の二方向から美しい木組みの架構と温熱環境の構築の手法を学びます。 知識だけでなく、実際に手を動かしてデッサンや軸組模型をつくることで、しっかりと実践力を身に着けることができます。

ワークショップ「き」組の家づくりが「平成20年度 長期優良住宅先導的モデル事業」の採択を受けたことを契機に、全コースとも「長期優良住宅」に対応するプログラム構成となっています。 講座は「入門コース」と「上級コース」と「実践コース」の3講座制です。 実際の建物の架構を実践するコースも、サポート体制として用意しました。受講生による実践事例も増えています。

わたしたちは、伝統的な大工技術と国土保全につながる木材の循環の仕組みから、省エネルギーにつながる日本の家づくりを考えます。 日本の優れた木組みの仕組みを、みなさんと共に未来へつなげていきたいと思います。 全国の皆様のご参加をお待ちしております。

ワークショップ「き」組 代表理事 松井郁夫

◆2013年度 「木組のデザイン」ゼミナール受講生募集要項

(募集要項+お申込書のPDFはこちらです)

■ 入門コース: 美術講座と木組みの理念

■ 上級コース: 私家版メンバーによる木組み講座

■ 実践コース: 現場研修、温熱講座、より実践的な木組み講座

■ 開講日:4月~8月、9月~1月 基本的に月1回 (入門・上級コースは日曜日、実践コースは土曜日)

※実践コースの木組みの家の見学会は、現場の進行状況により日程が変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください

■ 時間:10:00~17:00 全5回(詳細は別紙スケジュールを参照)

一泊研修(植林ツアーまたは伐採ツアー、自力建設補助+スケッチ旅行:費用別途) 詳細後日

■ 費用:入門コース・上級コース 受講料8万円(1講座1万6千円×5回)+入学金1万5千円(お申込み時)

実践コース 受講料5万円

■ 場所:一般社団法人ワークショップ「き」組事務局内(東京都中野区江原町1-46-12-102)

※受講生多数の場合は会場を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■ 講師: 美術講座:松井郁夫、松井奈穂、松井匠

木組み講座:現場講座:私家版研究会メンバー・松井郁夫、宮越喜彦、小林一元

温熱講座:辻充孝(岐阜森林文化アカデミー講師)

■ 講座内容

美術講座 「美術を身につける」 家づくりにかかわる基礎的な美術の実技を行い、プロポーションや色彩感覚を養う。 デザインの基本となるスケッチや色面構成、立体造形を学ぶ。

木組み講座 「木組みを学ぶ」 初めて木の家を学ぶ人や改めて木組みの家を学びたい人のための、実習。 木組みの家づくりにかかわる、実施構造図から模型までの木組みを学ぶ。 私家版研究会メンバーによる課題と講評。

実践講座

「温熱講座」 省エネルギー法改正に基づく温熱対応の手法を学ぶ。

「現場研修」 実務に役立つ詳細設計や監理を、現場の実際を見て学ぶ。

「実践木組講座」 木組みの積算や申請業務などを学び、実務に即活用できる木組みの講座。

実際に計画中の建物を私家版メンバーが添削する「スペシャルプログラム」(別途料金)も用意しました。 今すぐ建てる家を木組みでつくりたいとお考えの実務者にオススメです。

10年目を迎え、温熱講座が加わったことで、これまでで最も充実した内容となっています。 全国から奮ってのご参加をお待ちしております。

■ 申し込み: 所定の申し込み用紙に必要事項を 手書きで 記入の上、下記に郵送する。

〒165-0023 東京都中野区江原町1-46-12-203

一般社団法人ワークショップ「き」組事務局 「木組のデザイン」ゼミナール 係

■ 問い合わせ: 一般社団法人ワークショップ「き」組事務局 (松井郁夫建築設計事務所内)

TEL 03-3951-0703 FAX 03-5996-1370 E-MAIL info@kigumi.jp

2013年02月05日 Tue

日本の民家-1955 展

1955年 全国いたる所に民家と呼ばれる人々の暮らしがあったころ。

日本の風景が美しく、高速道路もない頃に、一人の若者が、日本中の民家を撮って回りました。

写真家二川幸夫さん(80歳)です。その写真展「日本の民家ー1955」が3月まで汐留ミュージアムで開かれています。

わたしも20代の頃、二川幸夫さんの写真に触発されて、全国の民家を訪ね歩いたことがあります。

35年前、大学を卒業し町並み保存運動に参加しはじめた頃です。

わたしのふるさとも美しい城下町でしたが、その頃は日本中の歴史的な町並みが開発の名の下に

伝統の民家が壊されてゆく高度成長時代でもありました。

1955年といえば、さらに20年前に、民家と呼ばれる庶民の家が、時代遅れで誰も見向きもしなかったころ、

二川幸夫さんは、日本の民家の美しさを再発見し、世界に発信した人です。

今回の展覧会では、58年前の日本の風景と民家の素晴らしさに改めて驚かされます。

展覧会に使われた、日本の民家全10冊は、一冊にまとめられて写真集として発売されています。

唐突かもしれませんが、3.11以来、日本の伝統的な暮らしを見直し民家を見直すことが大切に思えるのです。

伝統構法の見直しが、国土交通省でも始められたこの時期に、民家の展覧会はよい機会だと思います。

むかしながらの民家が日本の家の原点だと思うからです。

2013年-->