ブログ

-

プロジェクトレポート

- おもてなしの古民家再生

- 漢方の本陣

- 保育園+マンション

- 中落合の家II

- 浜田山の家III

- 井之頭の家

- 八王子の古民家再生

- 東馬込の家

- 吉祥寺の家Ⅳ

- 阿佐ヶ谷の家

- 深大寺の家

- 松本城のみえる家

- 佐倉の平屋

- RCリノベーション

- 我孫子の家II

- 登戸の家

- 吉祥寺の家III

- 八王子の家

- 南房総の古民家再生

- 高円寺の家

- 吉祥寺の家II

- 鶴見の家II

- 府中の家

- 検見川の家

- 越美文化研究所

- 蛍舞う丸子の家

- 下連雀の家

- 那須の別荘

- 大和の家

- プロジェクトF

- 再架構の家

- 清瀬の家

- 上田の家

- 宮原の家

- 浜田山の家II

- 萩の家

- 軽井沢の別荘

- 国分寺の家II

- 南長崎の家

- はじめの一歩計画

- ワークショップ「き」組の建物

- ひとつ屋根の下計画(復興共同住宅)

- 「木組のデザイン」ゼミナール

- RC

- まちつくり酒屋・情報銀行

- 京都の木組の家

- 天橋立の家

- 安達屋豆腐店

- 小平の古民家再生

- 小金井の家

- 所沢の平屋

- 江古田の家Ⅱ

- 浜松の木組の家

- 野田の平屋

- 鎌倉古今

- 飯山の古民家再生

- 鶴見の古民家再生

2007年09月07日 Fri

千倉・スケッチ展のお知らせ

3年前から描き続けた千倉の民家や町並み、風景のスケッチを展示していただけることになりました。9月15日(土)から10月14日(日)までの1ヵ月間です。

場所は千倉にある、民家を改修した素敵な

ギャラリー「シーレ」(http://purple.ap.teacup.com/4893/)です。民家の絵がうってつけの場所です。ちょっと遠いところですが、千倉と南房総を満喫していただける方は、どうぞゆっくりとお運び下さい。DMをアップしておきます。

千倉・スケッチ展のお知らせ

2007年08月27日 Mon

金沢・大野

金沢市の日本海側に大野という醤油蔵の建つ町があります。江戸時代から栄えた港町です。近年、蔵を改装したお店や、ギャラリーができて観光客でにぎわっています。

金沢市街には、いつも文化のにおいが強く感じられますが、この大野にも新たな文化拠点が芽生えつつあります。スケッチは中心街の様子です。消防署の火の見櫓がアクセントになって、景色をつくっています。(画・文 松井郁夫)

金沢・大野

2007年08月23日 Thu

千倉・白間津

毎年通っている千葉の海、千倉の近くに白間津(しらまづ)とういう漁村があります。変わった地名の上に、4年に一度の珍しいお祭りがあります。今年が開催の年だったのですが見逃してしまいました。

写真で見る祭りの風情は、なにやら平家の落人伝説につながるような?それとも韓国の祭りに近いような?スケッチの家もどこか沖縄の家ような?詳しいことは分かりませんが、海辺の集落には、さまざまな文化が波のように押し寄せて、吹き溜まっていくのでしょうか?(画・文 松井郁夫)

千倉・白間津

2007年08月20日 Mon

郡上八幡・菊美屋

郡上八幡での定宿は、菊美屋さんと決めています。笑顔のお女将さんと、鮎釣りで真っ黒な旦那さんがいつも優しく迎えてくれます。夜はいつも、役所や町の悪い友人と飲んでしまうので、菊美屋さんで晩御飯を食べたことがなかったのですが、先日初めて夕食を頂きました。

鮎の塩焼きはもちろんですが、蜂の子やら明宝ハムやら、牛肉などとてもおいしく頂きました。初めて鮎ご飯を食べました。焼いた鮎を山菜とご飯に混ぜて頂きました。ほっぺたが落ちるとはこのことをいうのでしょうか?今度から夕食は、菊美屋さんですね。(画・文 松井郁夫)

郡上八幡・菊美屋

2007年08月13日 Mon

「浜田山の家Ⅱ」足場がとれて全景が現れました

南側の外観。1階ベランダの腕木庇で影を深くし陰影のリズムを出しています。

和室も出来てきました。これから左官屋さんが入ります。

ブログ | プロジェクトレポート | 浜田山の家II

2007年08月13日 Mon

「浜田山の家Ⅱ」天井が張られました

見事に張られました。きれいな板なので、庭の陽光が反射しています。

板は一枚一枚選別して色の近いのものを隣に合わせます。

木目もできるだけ合うように施工してくれました。まさに職人技です。

和室の床の間です。垂れ壁の曲線は現場で実際に描いて決めました。

ブログ | プロジェクトレポート | 下連雀の家

2007年08月13日 Mon

「那須の別荘」順調に工事が進んでいます

懸け造りで浮いた建物外観です。少しづつ優雅な平屋の雰囲気が出てきています。

小屋組みです。フレームが並んだ構造がよくわかります。ここには月見デッキが造られます。

ブログ | プロジェクトレポート | 那須の別荘

2007年08月13日 Mon

「宮原の家」下小屋で丸太を組みました

がっしり組まれました。

仕口を慎重に検討しています。丸太は水平垂直が出ないためレーザーをあてながら測ります。

きれいな仕口。これだけで造形物としてすばらしいものです。

こちら側はこのように丸太の上に丸太が乗ります。

ブログ | プロジェクトレポート | 宮原の家

2007年08月11日 Sat

朝顔

事務所の前に「朝顔」の鉢植えを置いています。夏の定番です。道行く人から「いつもきれいな花をありがとうございます。」と声をかけていただきました。ちょっとうれしい気分です。

当事務所も13日(月)より17日(金)まで夏休みに入ります。暑さ厳しい折。みなさんゆっくり休んで気を養いましょう。

2007年08月11日 Sat

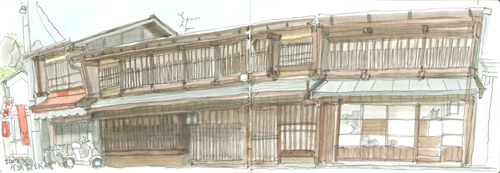

郡上八幡・町家

郡上八幡は、この時期夏の観光客でいっぱいです。お盆の徹夜踊りで有名な町ですが、町の中を流れる吉田川に子供たちが泳ぎ、その隣で鮎釣りをしている光景は、まさに「日本のふるさと」といえます。

スケッチは市街地に残る古い町家です。間口の広い大きな家です。残念なことに普段は、空き家になっています。踊りの時期だけ、都会に出た人が戻ってくるともいいます。年々増える町家の空き家が悩みのタネですが、なんとか人が住める仕組を考えられないでしょうか?(画・文 松井郁夫)

郡上八幡・町家

2007年08月10日 Fri

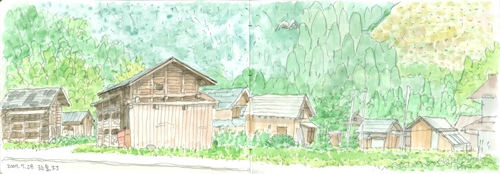

和泉村

通りがかりの集落で、ふと足を止めてみたくなる風景に出会うことがあります。このスケッチの村もそんな集落の一つです。

福井県大野郡和泉村は、岐阜県郡上市白鳥町に抜ける峠の村です。深い谷の所々が少し平らになって、田畑を作っています。農作業用でしょうか、板倉の群れがきれいです。きっと紅葉の時期も素晴らしいでしょう。

全国に和泉という地名が数多く残っていますが、概ね平家の落人部落であったりします。その昔源氏に敗れた平家の残党が、この集落にも落ちのびて来たのでしょうか?ひっそりとした心に残る風景です。(画・文 松井郁夫)

和泉村

2007年08月09日 Thu

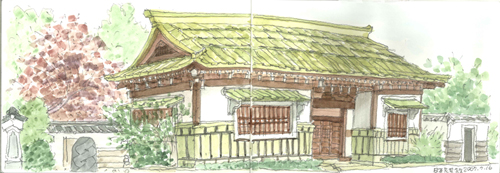

日本民藝館

現在、私たちが身近に目にする、器や竹篭などの生活雑器を民具と呼んで、その美しさをあらためて価値付けてくれたのは、大正時代の民芸運動です。

「民家」と言う言葉もそのときに生まれたと言います。多くの人々が気付かなかった美を、日本全国から丹念にすくいあげ、各国の工人に影響を与え続けた、創始者・柳宗悦の残した足跡は大きいと思います。

スケッチは、駒場東大前に建つ日本民藝館の西館(柳宗悦旧宅)です。栃木から移築された長屋門ですが、驚くことに、屋根は大谷石の瓦で葺いてあります。

力強くも美しいたたずまいです。本館の展示品には、見るたびに新しい発見と驚きがあります。(画・文 松井郁夫)

日本民藝館

2007年08月01日 Wed

「浜田山の家Ⅱ」工事は順調に進んでいます

まだシートは外れませんが全貌が感じられるようになりました。

2階は小屋組みが見えます。棟梁の仕事の繊細さが伝わります。

和室。穏やかな雰囲気を大切にして造って行きます。

ブログ | プロジェクトレポート | 浜田山の家II

2007年07月25日 Wed

「浜田山の家Ⅱ」上棟しました

上棟しました。

建て方が行われた2日間は天気に恵まれました。猛暑の中、ベテランの職人さんたちが走り回ります。

ブログ | プロジェクトレポート | 浜田山の家II

2007年07月18日 Wed

つくば「大工育成塾卒業制作建物」加力実験

新潟県柏崎で大きな地震が起きました。

被害に見舞われた方々と潰れてしまった家々を思うと胸が痛みます。TV放送を見ると、むかしの家は地震に弱いのかという不安感を持つ人が増えそうで心配です。

日本の山や職人技術を引き継ぐならば、伝統的な造り方を踏襲し、工夫することの決意をしなければなりません。私たちの先達は、なにを残そうとしたのでしょうか。

スケッチは、つくばの建築研究所で行われた伝統的な木造建築の水平加力実験の様子です。建物は、国土交通省が支援する「大工育成塾」の一期生が造りました。金物に頼らない土壁の家です。水平に50cmまで加力しました。

柱の破損や土壁の落下など、多くの課題を残しましたが、予想を上回る初期剛性と、加力後も倒壊しないことが分かりました。詳しい分析は、住木センターの報告書を待たなければなりません。

これからの私たちに出来ることは何か?「むかしといまをみらいにつなぐ」技術と熱意を改めて持たねばならないと思います。(画・文 松井郁夫)

つくば「大工育成塾卒業制作建物」加力実験

2007年07月13日 Fri

「那須の別荘」上棟しました

上棟しました。連日の雨の中でしたが、見事な木組みが建ち上がりました。

広々とした平屋の間取り。すでにこの家の雰囲気の軸を感じることが出来ます。

懸け造りの梁です。この上に家が乗っている形になっています。

式次第は地域ごとにやり方は異なってきます。沢山棟梁が四方を清めて回ります。

棟札とお供え物です。工事の無事を祈願しました

ブログ | プロジェクトレポート | 那須の別荘

2007年07月13日 Fri

「宮原の家」松丸太に墨付けをしています

丸太と丸太を組むための墨付けに型板が登場。

丸太の刻みに入ります。大きいので少し動かすのも大変です。

丸柱が届きました。軒下の磨き丸太です。右は、桁に使う磨き丸太です。背割れを入れてあります。

徳島からTSウッドの和田さんが来られました。杉の材木を前に棟梁とお話されていきました。

「宮原の家」の屋根のおさまりは難しいので、板金屋さんも一緒に打合せをしました。

ブログ | プロジェクトレポート | 宮原の家

2007年07月10日 Tue

鹿教湯温泉「薬師堂」

文殊様が、鹿に教えたという逸話の残る上田の温泉には何度か行っています。朝の散歩は決まって「文殊堂」にお参りします。文殊堂の脇に茅葺の小さな「薬師堂」があります。樹間に建つ祠は、いつも朝日をあびて美しい姿を見せてくれます。谷間のひっそりとした温泉場ですが、蛍の時期には、数匹ほのかに飛びます。(画・文 郁夫)

鹿教湯温泉「薬師堂」

2007年07月07日 Sat

京都 茶室「松向軒」

大徳寺は千利休ゆかりの禅寺です。高桐院という楓のお庭で有名な塔頭に利休の邸宅から移した書院があります。

スケッチの茶室「松向軒」は、秀吉が天正15年に催した、北野大茶会の折の茶室だと言われています。いつ行っても静かで落ち着きあるお寺です。京都に行った折には必ず寄ってひとり庭を眺めます。お庭を見ながらいただくお抹茶は格別です。(絵と文松井郁夫)

京都 茶室「松向軒」

2007年07月04日 Wed

宇治山田駅

近鉄電車の宇治山田駅は、アールデコ調です。少しむかしの雰囲気が漂う駅の構内は、ゆったりと時間が流れているような気にさせてくれます。

最近の駅舎の建物にくらべると、デザインにメッセージ性があると思います。(画・文 郁夫)

宇治山田駅