2012 | 松井郁夫建築設計事務所「木組の家づくり」 - Part 3

2026年01月17日 Sat

阪神大震災から31年

2026年01月17日 Sat

阪神大震災から31年

今日は阪神大震災から31年になりました。震災後1カ月経ってからようやく入れた被災地は想像を絶していて倒壊家屋が残る場所には花が手向けられていました。この事実をどう受け止めていいのか?それまでデザインを中心に作ってきた建物の考え方が大きく変わった時でした。それ以地震に強い家づくりを目指すことが最も大切な目標になりました。未曾有の揺れに対抗するには力を逃す免震性能を必要とします。それには建物の接合部を木組みで架構を造り粘りを持たせる事だと思いしなやかに力を逃す家づくりを心掛けています。

2026年01月01日 Thu

謹賀新年

2026年あけましておめでとうございます。

2025年09月27日 Sat

「大宮の平屋」上棟しました

「大宮の平屋」上棟しました。48坪の平屋はでっかいです!

2025年07月25日 Fri

夏季休暇のお知らせ 8月1日~16日まで

暑い毎日が続きます。

皆様お気をつけてお過ごしください。

弊社は夏季休暇を例年より前倒しして長く取ります。

8月1日から8月16日までとさせていただきます。

お急ぎの方はメールは届きますのでご心配なく。

2025年07月14日 Mon

「天橋立の平屋」竣工

「天橋立」の平屋が竣工しました。

海の近くの低地であったため津波に備えて「懸造り」で高床式の構造を採用しました。

地面より1.4mの高さに上げました。そのおかげで床下の断熱向上には工夫が必要でした。

そこで床下を船底のように板で覆いその中に断熱材を入れました。

玄関は広い廊下を通して対面の緑が見えます。

先日お引渡しをしたところ「松井さんに頼んで良かった」と嬉しいお言葉をいただきました。

建主さんは「木組みの家」の設計者を探してうちにたどりついたそうです。

設計者冥利に尽きます。大切に長く住んでください。

2025年07月04日 Fri

国産材活用のパンフレットに紹介されました

「国産材活用のパンフレット」に事務所の事例が掲載されました!

右上の吹抜けの写真が「木組みのプロトタイプ」です。

2025年07月03日 Thu

「天橋立の平屋」構造見学会のお知らせ

「天橋立の平屋」構造見学会のお知らせ

海の近くの低地なので一階をせがい造りにして海水の浸水に備えました。

懸け造りとも言います。

2025年7月9日13時より16時

7月10日10時より12時

お申し込みは松井郁夫建築設計事務所 ok@matsui-ikuo.jpまで 地図をお送りします。

2025年05月26日 Mon

再度、日程が変わりました!「大宮の平屋」建前見学会のお知らせ

ブログ | お知らせ | 住まいの相談会・見学会

「大宮の平屋」の建前見学会が7月6日(日)13時に日程が変わりました。

大きな建物で刻みの時間がかかることがわかりました!

大宮駅近くの300坪の空き地に48坪の平屋が建ち上がります。

伝統の木組の建前は圧巻です。この機会に是非木と木が金物を使わずに組上がってゆくダイナミックな姿をご覧ください。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

2025年05月01日 Thu

わたしたちがつくる木の家

木の家をつくり続けて本日、5月1日で40年になります。

出身は東京芸術大学の工業デザイン専攻修了です。実家が城下町の町家であったこともあり、古い町を訪ねて歩いているうちに「古民家」の優れた大工技術や社会的意義に気づき自然の成り行きで「伝統構法による家づくり」を目指すようになりました。

雪深い故郷の実家は太い梁や柱でつくられた古民家でした。黒々とした梁が小屋裏に見え豪雪に耐えていたことを子供心に覚えています。

故郷の町並みは「織田信長」の武将であった「金森長近」の戦国時代につくられた「越前大野」です。碁盤の目にような街区なので、奥越の「小京都」と呼ばれていました。そんな原体験から大学時代に「都市計画」に興味を持ち就職後は歴史的な町並みの保存を目指して、「古民家の再生」を実践してきました。

「まちづくり」の計画を仕事にしてきましたが、結婚を機に妻の家を造った大工棟梁であり建築家の「小川行夫」さんのところで修行をすることになり、はからずも「木組の家」を叩き込まれました。

30歳で独立した後も「古民家再生」と「木組の家づくり」の仕事を続けております。

昨今は職人不足もあり、実践が厳しい時代になってきましたが、「伝統構法」による家づくりを継続しております。

2003年に立ち上げた「ワークショップき組」の仲間も健在で「木組の家」に住みたいという建て主さんも増えて建設後も喜んでいただいております。

「古民家」に学んだ木と木を組むことに生きがいを感じて、地震にも耐える丈夫かつ温熱向上を目指した暖かい家づくりを実践しております。

これからも引き続きよろしくお願い申し上げます。40周年のご挨拶でした。

2025年 5月1日 松井郁夫・拝

2025年04月22日 Tue

「ゴルデンウイーク」のお休み

松井郁夫建築設計事務所は、ゴルデンウイークは

4月26日から5月6日まで休ませていただきます。

2025年04月18日 Fri

現在進行中「古民家再生」「木組み家」

現在進行中の建物

大宮の48坪の平屋(新築)

天橋立の木組の平屋(新築)

房総半島の古民家再生

荻窪のデイケア併用住宅

江東区の古民家再生

2025年04月09日 Wed

「木組のデザインゼミナール」始まります

木の家づくりのスキルを上げたい方におすすめのゼミです。

木造住宅の基本は「軸組み」にあります。

このゼミでは木の組み方を基本から指導します。

骨組みから考える木の家は皆さんの構造に対する不安を解決します。

どうぞ奮ってご応募ください。

2025年04月05日 Sat

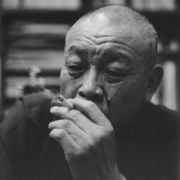

「棟梁・田中文男」のことを話そう⑤

田中文男棟梁とは光栄なことに何回かコンペの審査委員をご一緒させていただきました。

わたしにとっては幸せな時間でしたが、棟梁は徐々に病魔に侵されて腎臓を悪くしてしまいました。

ある審査会の打ち上げで医者に止められているはずのお酒や煙草をやりはじめたので

生意気にも「棟梁! やめたほうがいいですよ!」と言ってしまいました。

棟梁は「なにを!」「ちょっと来い!」と言って喫茶店に連れて行かれ、てっきり雷が落ちるのを覚悟していましたが、座った途端にニコっと笑って

「お前ぐらいだなぁ! 俺の言ってることをやってくれているのは…」と言われました!

初めて褒められて嬉しかったのですが、あまり多くの人には話していません。どうせ信じてくれないだろうから…

その後病気が進んで見舞いに行きたいと言ったら家族の方から止められました。

「痩せてしまって…おみせできない。」と…

それではと「うどん」を送りました。食べてくれたかどうかはわかりませんでしたが、しばらくして訃報が届きました…。

「バカヤロウ!」が口癖で叱り飛ばされてばかりでしたが、笑顔が人なつこかった田中文男棟梁が懐かしいです。

国土交通省のお役人も大学の先生も叱り飛ばされても一目置く実力と人柄の大工棟梁はもう出ないかもしれません。

何故か急に田中文男棟梁を思い出して描きました。棟梁ありがとうございました。これからも日本の木造建築を見守りください。合唱…

2025年04月04日 Fri

「棟梁・田中文男」のことを話そう④

田中文男さんの事務所は新宿の御苑前にありました。

若い頃何人かで大工技術の勉強会をやることになって、時々お邪魔しました。

田中さんは、夕方にはすでに近くの居酒屋に行ってしまっていませんでした。

夜の事務所で、雑誌編集者もメンバーに加えて始めたのですがその編集者が「君たちに大工の話をまとめることはできないよ」と失礼なことを言われたので一念奮起して執筆したのが当時「建築知識」で連載した「私家版仕様書」です。失礼な編集者の雑誌には記事も書きませんでしたし作品も載せませんでした。笑

「私家版仕様書」が好評で各地の講演会に呼ばれるようになり、国土交通省のコンペの審査委員も仰せつかりました。

そこで「住宅産業研修財団」の理事長・松田妙子氏とめぐり逢い。氏の主催するコンペ「大地に還る家」や「真の日本住まい」の審査委員を務めました。田中文男さんと一緒に審査を務めることになったのは望外の喜びでした。

若い頃に「日本建築セミナー」で教わった先生である田中文男さんと一緒に審査委員ができたのです!

審査会では実務を経験している大工棟梁の発言は設計者や学者とは格段に違う迫力で「ベランメイ」調の語り口はしばしば松田妙子氏と衝突してましたが、審査会は大いに盛り上がりました。大変勉強させていただきました。

2025年04月02日 Wed

「棟梁・田中文男」のことを話そう③

田中文男棟梁は「学者棟梁」とも呼ばれていました。

農家の改修を頼まれると、その家の履歴を調べるために集落の歴史をたどるのです。

一軒の農家の履歴にはいろいろなことがあるのですが、例えば「この家は江戸時代の天保の地震で60センチ横にズレてそのまま建て直したとか。

貧困にあえいで娘を売ってまでして家を守ったとか。その村の「村史」をすべて読んでから改修工事を手掛けるのです。

読書家で大学の先生や郷土歴史家より歴史に詳しく、来歴を大切にした大工だったので「学者棟梁」と呼ばれたのです。

「三内丸山遺跡」の調査の時にも歴史学者と見解が違って衝突しましたが、実地で鍛えた洞察が学者を黙らせたようです。

とにかくわたしにとっては目からウロコの話ばかりでした。あんまり熱心に話を聞くので「うるさい設計者」なのに近くにいることができました。

2025年03月31日 Mon

「棟梁・田中文男」のことを話そう②

私が「田中文を」さんと初めて会ったのは藤本昌也先生のところの「現代計画研究所」の所員のときでした。

当時、退社間近でカミさんの家を造った大工に弟子入りすることになっていたので、事務所に来た、いかにも職人の親方みたいな田中棟梁を受付の人が「松井さんにお客様です」と応接室に通したのです。実はその時藤本先生は住宅公団の木造研究部会のメンバーで大工の田中さんを事務所に呼んで話を聞こうとしていたのです。

お茶を持って応接室に入ろうとすると「俺は帰る!」と言って部屋を出ようとする田中さんの腕をむんずと掴んでいる藤本先生がいたのです。

その時どうやら藤本先生は「2✕4」の図面を見せたようでした。藤本先生はその頃木造に詳しくなかったので、講師として通っていた東大で「大工を知らないか?」と聞いたそうです。

東大の研究室に出入りしている大工といえば、文化財の改修を手掛ける田中棟梁しかいません。

まさか「2✕4」の図面を見せられると思ってなかったのでしょう。田中棟梁は驚いて「帰る!」と言ったのです。

慌てた藤本先生はとっさに「ではどうすればいいですか?」と尋ねると棟梁は言いました。

「木造は軸組だ!」

私の眼にはいまもその時の光景を鮮明に覚えています。そうか木造は軸組なんだ!といつも思えるのはこの時の記憶が刻まれているからです。

藤本昌也先生

田中文男棟梁

2025年03月28日 Fri

「棟梁・田中文男」のことを話そう①

「こんにちは!」と挨拶をすると「バカヤロウ!」と返事が飛んでくる!

設計者嫌いの「棟梁・田中文男」(ダイフミ)さんはいつも「お前ら設計者が、日本の建物を悪くしたんだ!」とご立腹でした。

田中棟梁には「日本建築セミナー」の講師を務められているときに、初めてお会いしました。千葉の中学を出てすぐに大工に弟子入りして数々の現場を経験し棟梁という呼びかたが珍しくなった頃に「現代棟梁」と呼ばれていた人です。

当時の名事務局長「且原純夫」氏が始めたセミナーは4クラスあって伝統的な日本の建築の講座を毎週のように実施していました。

わたくしはまだ設計を始めたばかりの26歳くらいの頃でした。早く技術を身につけたくて、いくつもの講座を掛け持ちして受講していました。

とても怖くて初対面の時から「バカヤロウ!」の洗礼を受けました。

文化財の重鎮の「鈴木嘉吉」先生や歴史の「大河直躬」先生、数寄屋建築の第一人者「早川正夫」先生など錚々たるメンバーに学べた事はいまでは夢のようです。

その中でも「べらんめえ調」の「田中文男」棟梁は突出して魅力的でした。

講座の後の懇親会や見学会では近くに寄って行って耳をそば立てていたことを覚えています。

生意気な質問をすると「これだから設計者は…」と言って煙たがられたのを覚えています。

「職人はやっちゃあいけない事をいくつ知ってるかで決まるんだ!」とよく言ってました。

やってはいけないこと以外は己の裁量で何をやってもいいのが大工の世界だそうです。

わたしは田中文男さんと知り合う前にカミさんの家を建てた元大工棟梁で建築家協会会員の「小川行夫」さんのもとで修行をしていたのでよく似たことを言っているなと思いました。

この頃からがわたしの建築修行の始まりです。

20250328133438669 20250328153159578

2025年03月24日 Mon

設計について心がけていること

おかげさまで松井事務所は40年にわたって設計を継続することができました。

これも皆様のおかげと感謝いたしております。

そこで改めて設計に際して心がけていることを整理しました。

心がけていることは、奇をてらわずに敷地や周辺環境を配慮しながらその場に昔からあったようにつくることです。

使う素材は、主に木ですから「木の特性」である「粘り強さ」を活かすことを心がけております。

それには自然素材である木と木を組む「木組」によって長く使える家を造ることだと考えます。

伝統的な「木組」の技術で創る家が環境に良いからです。

むかしからの職人技術の伝承は大切です。日本の文化を未来に繋いでくれるからです。

また「真の文化の伝承者」は設計者や学者ではなく「職人」です。

わたしたち設計者は職人さんたちと「協働」することで「あたらしい未来」を造ることができると考えます。

木の建築を通して住まい手の幸せや「社会」のために貢献し、共存共栄を図りたいと思います。

2025年03月21日 Fri

第22期「木組のデザインゼミナール」受講生募集開始

「古民家+木組+温熱」のデザインゼミナール

第22期 実践力養成Zoom講座

木の家づくりを基本から学びたい全国の実務者の方へ

木の家を建てようとすると、必ず直面することに「構造」の問題があります。気になるのは柱や梁の「架構」です。そこで見直されてくるのが、丈夫で長寿命な「古民家」の架構です。柱や梁の架構に制約の多い木組ですが、古民家を実測しながら基本的なルールを身につけることで設計の自由度もアップし、美しい木組の家をつくることが出来ます。

金物に頼らない木組の家づくりを目指して、古民家の架構から学ぶ本講座で実践力を身につけスキルアップを目指しませんか。

22期をむかえる本講座では、伝統的な「木組」の技術に加え2025年度からの省エネルギー法義務化にも対応する「温熱」向上の手法を学び、実務者に必須の数値化を身につけていただきたいと思います。意欲ある受講生を募集しております。

これまでに21期続いた「木組ゼミのデザイン」ゼミナールでは、約247名の「木組の家」づくりの専門家を世に送りだしてきました。全国から集まる受講生は、ゼミ終了後、南は沖縄から北は北海道まで、各地でその実力を発揮しております。有志でつくる「ワークショップ「き」組」メンバーは全国で活躍しております。

さらに古建築の利活用である「古民家再生」は、今や時代の要請です。壊してはいけない素晴らしい古民家が解体の危機にひんしているのです。現在、全国で起きている空き家問題も、歴史的な建物にも及んできました。空き家も宝物です。

そこで人気の「古民家再生講座」は「実測調査」で架構を読み、耐震向上の技術を身に着け、さらに「暗い」「寒い」の解決に向けた温熱の向上を目指して「温熱講座」も開催します。受講生にはもれなく温熱計算ができるソフトも配布します。

いまや民泊法により古民家の利活用は、設計者の取り組む大切な仕事となりました。古民家の再生は伝統的な木組みの理解なしでは進められません。

全国で多くの古民家再生を実践してきた当事務所では、「漢方の本陣」が「2019日本エコハウス大賞」を受賞いたしました。そのノウハウを元に「古民家再生講座」では、古民家の「実測」から始まり「限界耐力計算」による耐震計算や温熱計算の実践を学びます。

「木組講座」では、2008年より5年間、国土交通省による伝統構法の実大実験検証委員会に参画した「木造住宅【私家版】仕様書」執筆メンバーが、みなさんを基本設計から伏図の書き方や模型づくりまでを添削指導いたします。リモート講座ですが、木組の架構を理解しながら軸組模型をつくることで、受講後は実際の家づくりに役立つ、実践力を身につけることができます。

対象は「木の家づくり」を実践したい設計者および施工者です。初心者も歓迎します。

また毎年大好評の、岐阜県立森林文化アカデミー講師・辻充孝先生による「温熱計算ツール」を入手できる講座が人気です。

木造住宅を古民家から学び、丈夫で、快適で、燃費の良い「木組の家づくり」を身につけませんか?

講座は「古民家再生講座」と「木組講座」「理念・温熱講座」の3講座制です。どの講座からでもお申込できますが、一貫した講義内容になっておりますので、全ての講座の受講をおすすめします。

また、単発のスポット受講も可能です。実際の建物の架構を指導する実践コースもサポート体制として用意しております。修了生にはワークショップ「き」組メンバー参画の資格もあり、実践事例も増えています。

わたしたちは、伝統的な民家をつくってきた大工技術と森林保全につながる木材の循環の仕組みから、省エネルギーにつながる木の家づくりを実践しています。

「地球沸騰化」と言われる時代に「省エネルギー」は時代の必須です。日本の誇る木組の仕組みと温熱環境向上を目指して、みなさんと共に未来へつなげていきたいと思います。

全国の実務者の皆様のご参加をお待ちしております。

ワークショップ「き」組 代表理事 松井郁夫